Что такое повинности крестьян в пользу феодала

В средние века жизнь простых малоимущих крестьян полностью зависела от двух факторов: господина и матушки-природы. Феодал обкладывал налогами (феодальными повинностями), а природа со своей стороны тоже иногда не жаловала: засухи, слишком морозные зимы или дождливые лета сводили на нет все попытки крестьянина выбраться из нищеты и прозябания.

Лишь самые трудолюбивые и настойчивые добивались своего и могли улучшить свое положение.

Что такое феодальная повинность?

Повинности крестьян заключались в соблюдении нескольких пунктов договора, при заключении которого феодал обязывался предоставить крестьянину и его семье землю для проживания и засева поля, а также защищать его землю и поместье от нападений врагов. При этом такой вид соглашения не был рабовладельческим: в любой момент семья крестьянина могла перейти к другому феодалу в услужение, но земли, которые ему выделялись, конечно же, отбирали.

В средневековой истории феодальных повинностей было несколько:

- Барщина.

- Денежный оброк в пользу феодала.

- Церковная десятина.

- Другие условия местного характера.

Барщина

Эта феодальная повинность заключалась в принудительной обязанности работать на поле господина 2-3 дня в неделю. Посев и жатва зерновых, покос сена, строительство и ремонт зданий, уход за скотом и многие другие виды работ были тяжелым ярмом на шее крестьянина.

Феодал часто нарушал условия барщины и задерживал на своих работах подневольных людей: пока они гнули спину на господина, на их полях обсыпался хлебный колос, сохли овощи и портилось нескошенное сено. Барщина являлась самой тяжелой и невыгодной оплатой за принадлежность к землям феодала, а учитывая то, что условия договора постоянно нарушались, это рождало смуты и недовольства.

Церковная десятина

Эта феодальная повинность была самой гнетущей: от нее невозможно было избавиться выкупом или снизить процент выплаты, каждая семья обязана была выплачивать церкви десять процентов своей прибыли со всех видов деятельности. Неудивительно, что церковные деятели средневековья утопали в роскоши.

Оброк

Материальная плата своему господину была еще одной феодальной повинностью за право пользоваться его землей и защитой. Оброк был нескольких видов:

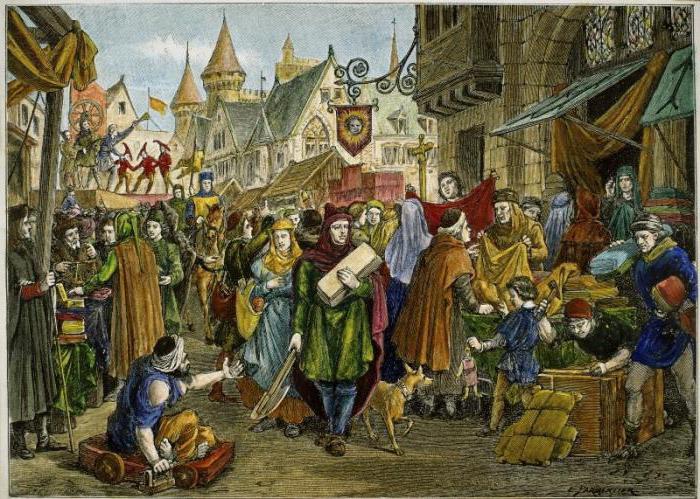

– Денежный: определенная сумма денег ежегодно выплачивалась в казну местного господина. Деньги крестьяне получали от продажи своих товаров на ярмарках, которые устраивались раз в несколько месяцев. Также ремесленники получали оплату за свои труды, которой и платили оброк господину.

– Продуктовый: оплата проводилась продуктами животноводства и птицеводства – мясо, яйца, молоко и изготавливаемые сыры, мед и вино, овощи и фрукты. Часто за неимением большего выплачивали зерном из собранного урожая.

– Различные смешанные формы оплаты: живностью, предметами ремесла – тканью, пряжей и посудой, добытыми шкурками пушных животных или выделанной кожей

После выплаты всех налогов и обязательств у простого крестьянина оставалось совсем мало для своих нужд, но при этом каждый старался работать как можно лучше и качественнее, поэтому у ответственных семей медленно, но стабильно шло улучшение материального положения, и некоторым даже удавалось выкупить землю и освободить себя от основных повинностей.

Некоторые виды других обязательств

Были и другие повинности, которые были не менее тяжелыми:

- Право первой ночи – самое оскорбительное обязательство, которое сохранялось вплоть до времен Наполеона Бонапарта. В отдельных случаях была возможность откупиться от этого права довольно большой суммой денег. В отдельных областях практиковалось «разрешение на брак», по которому требовалось получить от господина (иногда за плату) разрешение жениться на определенной женщине.

- Право мертвой руки – если умирал глава семейства, на которого была оформлена земля, она возвращалась феодалу. Но часто использовались выплаты оброка, если семья после потери главного кормильца могла продолжать ее обрабатывать

- Воинская повинность – в военное время мужчина в подневольной семье обязан был вставать на защиту страны, местной области или идти в крестовый поход.

В разных странах и в разные времена феодальные повинности были обусловлены местными обычаями, верованиями и условиями жизни: где-то они были более лояльны, в других местах, наоборот, граничили с рабством, нарушая все права человека, что впоследствии вызвало бунты, революции и отмену феодального права.

Источник

Крестьяне были наиболее численным слоем населения Западной Европы. На них было возложена миссия обогащать высшие классы общества, такие как духовенство и феодалы.

Крестьян в средние века прикрепляли к феодалу, который раздавал им земли, за них они должны были платить феодалу. На них были наложены некие повинности, о которых пойдет речь ниже. Повинности – это плата крестьян за то, что феодал брал их под свою защиту. Если на землю крестьян нападут, феодал должен был вывести армию и защитить свои владения. Это было в идеале, а на самом деле, феодалы чаще всего заботились о собственных землях и замках, нежели о землях данных крестьянам.

Разделить все эти формы крестьянских повинностей можно смело разделить на четыре больших категории:

– барщина;

– натуральный оброк;

– денежный оброк;

– другие повинности;

А теперь о каждой из названных категорий подробно.

Барщина

В целом, барщина – это труд крестьянина в пользу феодала, к которому обязывался каждый крестьянин, которому феодал дал земельный участок. Крестьяне были обязаны работать не только на своей земле, но также отрабатывать определенное количество времени на землях феодала, причем абсолютно бесплатно. Еще они должны были работать в хозяйстве, а также при строительстве дорог и при перевозке грузов. Число дней было четко зазначено, однако феодалы чаще всего не соблюдали это правило и пользовались крестьянами значительно чаще, чем можно было.

Натуральный оброк

Натуральный оброк – это особый вид повинностей, при котором крестьяне, жившие на земле феодала, должны были отдавать часть продуктов в пользу феодала. Крестьяне в обязательном порядке были обязаны проносить феодалу часть всего зернового урожая, а также и все остальное, что они выращивали на своей земле – овощи, фрукты. Кроме этого они должны были делиться продуктами животноводства – яйцами, птицей. Но и на этом феодалы не остановились, они также отбирали у крестьян сено, ремесленные изделия, дрова и другое.

Денежный оброк

Денежный оброк – повинность, которая была возложена на крестьян феодалами, суть которой полегала в денежных платежах в пользу феодала.

Крестьяне, у которых были ресурсы, должны были продавать их на рынках и ярмарках, а часть вырученных денег отдавать феодалам. В средневековье уже был достаточно большой процент избыточного продукта, что дало возможность вести торговлю меж поселениями, городами, а также государствами. Нужно сказать, что денежная система в средневековье была недостаточно развитой, поскольку крестьяне больше предпочитали не торговать, а обмениваться продуктами питания. Поэтому денежный оброк начал набирать обороты уже в позднее средневековье.

К другим повинностям можно отнести обязанности печь хлеб в хозяйстве феодала, ухаживать за его поместьем. Во Франции, например, крестьяне должны были давить виноград на пользу феодала.

Крестьяне в средневековой Европе не были полностью зависимыми от феодалов, как крестьяне в Восточной Европе, они не были рабами. Крестьянам даже разрешалось переходить с одной земли на другую, служить то у одного феодала, то у другого.

Крестьяне составляли около 90-95 % всего населения Европы, однако они не играли никакой политической роли в этом регионе. Вся власть принадлежала тем остальным 5-ти %.

Положение крестьян было значительно хуже, нежели мещан, которым разрешалось заниматься ремеслом. Крестьянами не было разрешено объединяться в цехи, это считалось очень благородной работой, и чтобы стать мастером нужны были годы обучения и деньги.

При необходимости крестьяне должны были взять в руки оружие и служить в армии, играть роль ополчения, которое бросалось в бой первым и особо не ценилось. В остальных же случаях крестьянам было строго запрещено владеть железным оружием, нарушение этого закона жестоко каралось судом феодала.

Как вывод, можно сказать, что крестьяне были основной категорией населения средневековой Европы, около 95%. На них была возложена задача (повинности): работать в пользу феодала, а также отдавать ему часть своего урожая и денег. Речь идет о четырех формах таких повинностей: барщина, натуральный и денежный оброк и другие повинности.

Источник

Параграф 11 — ГДЗ к учебнику истории Средних веков. Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. 6 класс

- ГДЗ к рабочей тетради по истории Средних веков. Е.А.Крючкова. 6 класс

- Все ГДЗ (Главная страница сайта)

ГЛАВА IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ

Почему сословия феодалов и крестьян называют основой средневекового мира?

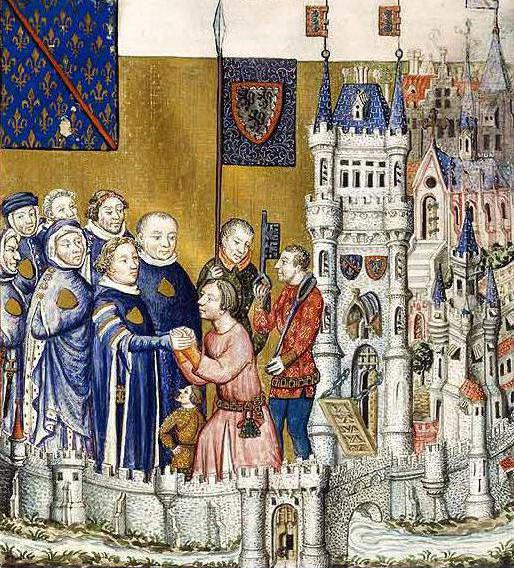

Именно феодалы и крестьяне являлись участниками базовых отношений того времени. Основой власти, влияния и богатства была земля. Соответственно, все выгоды от земли получал землевладелец. Наличие этих выгод было бы невозможно без «посаженных» на землю крестьян, которые работали на этой земле. Так в IX-XI веках на территориях бывшей Западной Римской империи формировался феодальный строй, который пришел на смену римскому рабовладению и варварскому первобытнообщинному строю. Отношения феодал-крестьянин являлись более передовыми, чем отношения хозяин-раб, поэтому феодальный строй стал более высокой и следующей ступенью развития Западной цивилизации. Феодальный строй просуществовал практически всю Средневековую эпоху, до появления нового типа отношений собственник – наемный рабочий, а также новых классов в обществе.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДЕРЕВНЯ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

Вопросы в тексте параграфа

Когда и как крестьяне Европы потеряли свободу и землю?

Следует для начала понять, кто такие «европейские крестьяне», откуда они взялись. Нам известно, что за падением Западной Римской империи последовало формирование варварских королевств. Те же самые франки, хотя их было совсем немного, придя на земли Галлии стали владеть и управлять ими. Бывшая территория Западной Римской империи уже была заселена и упорядочена. На ней находились так называемые латифундии, землевладения, специализирующиеся на различных видах сельского хозяйства или ремесленного производства. Работавшие в этих латифундиях рабы еще во времена поздней Римской империи стали наделяться земельными участками и превращаться в колонов (зависимых крестьян). Таким образом, германские племена, придя на земли Западной Римской империи, фактически получили готовую экономическую модель управления землей. Крестьяне там уже были, и они были уже вполне зависимыми. С распадом родоплеменных отношений, последней стадией которых была «военная демократия», варварские племена, миновав рабовладельческие отношения, сразу же перешли к феодальным. В этот период общество завоевателей-франков, совсем недавно бывших единой общиной, разделяется. Появляется имущественное расслоение общества. При Хлодвиге (конец V-начало VI века) земли делятся и передаются в управление графам, а свободные франки постепенно теряют право голоса. При Карле Мартелле (первая половина VIII века) и его военной реформе земля стала раздаваться за военную службу сначала в пожизненное, а затем и в наследственное пользование. В условиях постоянных войн и становления государственности общинники начинают терять полученные земли и личную свободу.

Несмотря на то, что у крестьян раннего Средневековья оставалось право быть свободными и самостоятельно возделывать свою собственную землю, в реальной жизни все было совсем не так. Личная свобода была практически невозможна. Многочисленные государственные поборы вгоняли свободных людей в долги, постоянные войны и сборы ополчения не приносили прибыли простым воинам, но оборачивались запустением для их земельного участка, а притеснения знатных соседей заставляли искать защиты. Так, работавшие на земле крестьяне-земледельцы, оказывались в зависимости от владельца. За пользование землей крестьяне должны были платить феодальную ренту трудом (барщина), продуктами или деньгами (оброк).

Из кого образовался класс зависимых крестьян?

Во-первых, зависимыми крестьянами стали потомки бывших галло-римских рабов и колонов, которые работали еще на римских латифундиях. Во-вторых, в этот класс попали и простые франки, бывшие свободными общинниками, попавшими в долговую зависимость. Таким образом рабы, колонны и попавшие в зависимость свободные франки сформировали самый массовый слой населения Средневековой Европы — зависимых крестьян.

Работаем с документом

1. Какие обязанности крестьян, упомянутые в тексте, относятся к оброку, какие – к барщине?

К оброку относятся: отдать часть приплода поросят, заплатить денежный оброк за оставшийся приплод поросят, пивная повинность (отдать часть урожая ячменя и пшеницы).

К барщине относятся: косить луга, сгребать и собирать сено в копны и складывать его стогами на лугах, возить сено на барский двор, чистить мельничные канавы, жать, собирать и отвозить пшеницу, рубить в лесу дрова, молоть муку на мельницу.

2. Какие еще дополнительные платы и ограничения были у крестьянина?

К дополнительным повинностям и ограничениям относятся: различные штрафы, пошлина за выдачу дочери замуж за пределы сеньории, заплатить за выпечку своего хлеба.

3. Можно ли на основании документа сказать, было ли у крестьян своё хозяйство?

Да, на основании документа можно сказать, что у крестьян было свое хозяйство, поскольку у него есть продукты с этого хозяйства (поросята, ячмень, пшеница), которыми он обязан уплатить оброк. Также, судя по документу, у крестьянина были и излишки продуктов, которые он продавал на ярмарках за деньги. В документе упоминается и о денежном оброке в пользу феодала.

4. Как вы считаете, насколько тяжело жилось крестьянам?

Тяжесть жизни крестьян объяснялась не столько большим объемом выполняемых работ, сколько непредсказуемостью изменения повинностей и ограничений, да и тем, что крестьянину за все приходилось платить. С другой стороны, когда было иначе?

Обобщение информации параграфа

1. В чем состояла власть феодала над зависимыми крестьянами?

Феодал имел власть заставить зависимых крестьян выполнять повинности силой. Феодал имел право судить поземельно зависимых крестьян с целью обеспечения выполнения условий договора. Также феодал мог распоряжаться лично зависимыми крестьянами: имел право ограничивать и управлять их действиями, требовать выполнять дополнительную работу и т.д.

2. Какие виды крестьянской зависимости в Средние века вы знаете? Чем они различались?

Нам известны личная и поземельная зависимость. Лично зависимые крестьяне, обычно это были потомки бывших рабов, не владели землей и были лично несвободными, поскольку не могли ни покинуть своего сеньора, ни передать другим людям земельный надел, на котором работали, ни даже уйти в монастырь. Повинности лично зависимых крестьян не были определены обычаями или договором, поэтому их размер и характер определялся и ограничивался только волей феодала. Власть феодала над поземельно зависимыми крестьянами была не полной. Такие крестьяне как бы арендовали землю у феодала, обязуясь платить определенный оброк и выполнять работы в пользу феодала в оговоренном объеме, пропорциональном от размера земельного надела. Но при этом они лично не зависели от феодала и могли покинуть его при определенных условиях.

3. Что заставляло крестьян объединяться в общину?

Объединившись в общину, крестьяне могли помогать друг другу и отстаивать свои права, если сеньор допускал произвол в отношении крестьян, превышал оговоренные нормы оброка или барщины, устанавливал дополнительные повинности и т.д. Также крестьянская община поддерживала порядок на своей территории. Она помогала беднякам выплачивать повинности, опекала вдов и сирот, а также организовывала празднества и игры.

4. Расскажите о жизни крестьян по плану: а) орудия труда; б) хозяйство; в) жилище; г) пища.

Крестьяне обрабатывали землю собственными орудиями труда: плугом, бороной, граблями, лопатами, мотыгами. Срезали пшеницу серпами, а молотили палками или деревянными цепами. Зачастую орудия труда переходили по наследству. Крестьянские деревни были небольшими – 10-15 дворов и лишь редко до 30 дворов. В каждом крестьянском дворе помимо жилища были хозяйственные постройки и приусадебный участок. В хозяйстве крестьян были домашняя птица и мелкий скот: овцы, козы, свиньи. Быков и коров было мало, поскольку зимой для них не хватало корма. Чтобы сохранить зимой скот, его часто держали в том же помещении, где жили люди. Крестьянский дом строили из деревянных жердей, обмазанных глиной, из бревен или из местного камня. Крыши крыли соломой, дёрном или камышом. Топили дома «по-черному», дым выходил через отверстие в крыше, но зачастую оставался в доме, поэтому стены были черные от копоти. Узкие оконные проемы закрывали деревянными ставнями. Обстановка дома была очень скудной: грубый стол, скамейки вдоль стен, сундук для хранения праздничной одежды и ларь для муки. Глиняные миски и кувшины хранились на полках. Спали на единственной, похожей на нары кровати, а чаще всего на соломе, постеленной на скамейку или на глиняный пол. Еду готовили в чугунном котелке, который подвешивали над огнем в очаге. Сама еда была скудной и однообразной: мучная похлебка или каша, капуста, бобы, репа, лук и другие овощи, козий сыр и съедобные травы. Рыбу ели реже, а мясо вообще появлялось на столе только по праздникам. Даже хлеба крестьянам не всегда хватало до весны.

5. Как вы думаете, почему жизнь крестьян в раннее Средневековье была очень тяжелой?

Крестьянам во все времена приходилось много работать. И практически никогда не было такого периода, когда крестьянину достаточно было работать только на себя. Всегда были общинные обязанности, феодальные повинности, да и те же самые колхозы в недавнем прошлом нашей страны. Крестьянин всегда работал и на себя, и на «чужого дядю». Что может быть особенного именно в эпоху Средневековья, что обуславливало тяжелую жизнь крестьян? Разве только личная зависимость от феодала и вседозволенность господ. Так, например, феодалы часто в стремлении «содрать» с крестьян побольше, увеличивали размеры повинностей и вводили дополнительные, за которые брали деньги: молоть муку только на мельнице феодала, печь хлеб только в печи феодала и т.д. Еще пример, умер старик крестьянин, а его детям приходилось отдать господину лучшую корову в качестве налога на получение наследства. Если крестьянская девушка, не находящаяся в личной зависимости, выходила замуж за крестьянина из другого поместья, её семья должна была уплатить феодалу за потерю работницы большой выкуп. Во время охоты феодал со своими гостями мог потоптать крестьянские поля. Крестьяне не могли убивать зайцев, которые пожирали их посевы, потому что была запрещена охота во владениях феодала. Да мало ли еще других причин, которые усложняли жизнь крестьян. Однако, это мы описали плохого и вредного феодала. Но ведь были же и другие – те, которые понимали, что крестьянин приносит феодалу доход, чем больше крестьянин вырастит у себя на поле, тем больше отдаст феодалу. Такие феодалы заботились и защищали крестьян, выкупали им торговые места на ярмарках, следили за их здоровьем и благосостоянием, устраивали бесплатные пиры по праздникам и т.д. Правда таких хозяйственных феодалов было крайне мало.

6. Какое хозяйство называется натуральным?

Натуральным называется хозяйство, в котором производится все, что необходимо для проживания людей в общине или поместье. Продукты и вещи изготавливали не для продажи, а для собственного потребления. Ярким признаком натурального хозяйства является слабая развитость торговли из-за отсутствия самой необходимости торговать.

7. Составьте схему «Повинности средневековых крестьян».

| Барщина | Натуральный оброк | Денежный оброк | Другие повинности |

| Работать на поле сеньора, в хозяйстве сеньора, заниматься перевозкой грузов, ремонтом дорог | Отдавать часть урожая зерновых, овощи, фрукты, мясо, птицу, яйца, ремесленные изделия, сено, дрова | Отдавать часть денег, вырученных от продажи произведённых в хозяйстве продуктов и товаров | Молоть муку на мельнице феодала, печь хлеб в печи сеньора, давить виноград на прессе феодала и платить за это арендную плату, а также являться на суд феодала. Кроме того, существовали повинности в пользу церкви, так называемая церковная десятина. |

Подумайте

1. Опираясь на текст параграфа, начертите план феодального поместья.

Вот такой план средневекового феодального поместья приведен в учебнике по истории Средних веков тех же самых авторов, по которому учились лет 30 назад. На плане мы видим двор феодала с многочисленными хозяйственными постройками: амбарами, конюшнями, хлевом, птичником, псарней. Мы видим крестьянскую деревню с личными огородами, загон для скота и водяную мельницу. Сельскохозяйственные угодья организованы по принципу трехполья, на одном поле посеяны яровые сорта пшеницы (их сеют весной), на втором озимые (их сеют осенью), третье поле распахано и оставлено «под паром». Каждое поле разделено на господские участки (выделены черным цветом) и крестьянские наделы (выделены белым цветом). Это так называемая чересполосица – участки нарезались в разных местах, чтобы были равные условия для всех.

2. Средневековая французская пословица гласит: «С кого раз сдерёшь шкуру, того не пострижёшь дважды». В чем её смысл?

По сути, это рекомендация для феодала по обращению с зависимыми крестьянами. Не следует перегибать палку в эксплуатации крестьян, поскольку именно крестьяне приносили доход феодалу, и если подходить к сбору повинностей и оброка слишком сурово, то в следующий раз у крестьян нечего будет взять. Лучше брать с них понемногу, но долго.

3. Чем отличались средневековые зависимые крестьяне от римских рабов? Почему они неодинаково относились к своей работе?

Средневековые зависимые крестьяне в отличие от римских рабов наделялись землей и вели свое хозяйство, с продуктов которых кормились. Они имели собственные орудия труда и скот. Крестьянин, имевший свое хозяйство, был заинтересован в результатах своего труда, поэтому его труд был более эффективным и производительным по сравнению с трудом раба.

4. Чем власть феодала над зависимыми крестьянами отличалась от власти рабовладельца над рабами?

Власть феодала над поземельно зависимыми крестьянами ограничивалась условиями арендного договора или установленными традициями. Если такой крестьянин не выполнял свои обязательства или выполнял их не в срок, то он мог быть наказан по решению феодального суда.

По-другому обстояли дела с лично зависимыми крестьянами, бывшими рабами. Феодал имел над ними практически неограниченную власть. Однако, находящегося в личной зависимости и прикрепленного к земле крестьянина, нельзя было продать без земли. Лично зависимого крестьянина, прикрепленного не к земле, а ко двору, феодал мог продать или обменять. Основным же отличием лично зависимого крестьянина от раба был тот факт, что за первыми было признано право на жизнь, то есть за убийство зависимого крестьянина феодал должен был нести ответственность, хотя в остальном лично зависимые крестьяне были фактически рабами.

5. Почему в то время было неизбежно господство натурального хозяйства?

Неизбежность господства натурального хозяйства прежде всего определялась ходом исторического развития. Экономичес?

Источник