Доказательства свидетельствующие в пользу гипотезы биохимической эволюции

Долгое время ученые со всех уголков мира вели ожесточенные дискуссии и споры по поводу того, как же все-таки возникла жизнь на земле. Кто-то говорил о креационизме, кто-то о панспермии, кто-то придерживался теории самозарождения или гипотезы стационарного состояния, однако лишь в 1924 году советский биохимик А.И. Опалов предложил знаменитую биохимическую теорию. Теория «Возникновения жизни. 1936» устроила большую часть ученых и сейчас она является официально признанной.

Формулировка теории биохимической эволюции

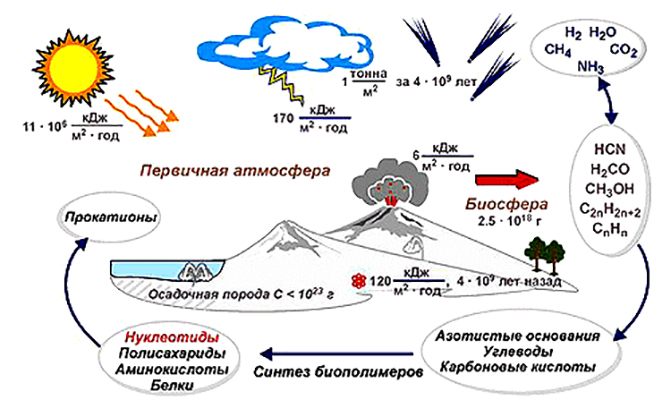

По данным теории биохимической эволюции, формирование жизни на Земле протекало в 3 этапа, и развитию усложненных форм живых организмов предшествовал очень долгий исторический процесс по взаимодействию и построению из органических молекул сложных соединений и образование уже из них различных форм жизни.

Три этапа формирования жизни на Земле:

- Первым этапом был абиогенный синтез органических веществ. Это значит, что органические вещества образовались под воздействием внешней среды, наиболее важным фактором, при этом является ультрафиолетовое излучение, и из различных неорганических соединений .

- Вторым этапом было формирование биополимеров их органических соединений.

- И, последнее, формирование мембранных структур и самовоспроизведение.

Плюсы биохимической теории

- Одним из главных достоинств теории Опарина-Холдейна является ее последовательность, в ней нет моментов, когда произошло «что-то» и возникла жизнь:

- Как всем известно, атмосфера первоначально состояла из легких газов, таких как гелий и водород, а со временем остывания земной коры, состав атмосферы поменялся. Газы стали более тяжелыми: водяной пар, аммиак, метан и углекислый газ. Когда земная кора остыла ниже 100 ºС, водяной пар сконденсировался и образовал мировой океан. По теории Опарина, именно в этот момент, в земных океанах, еще полных простых химических соединений, под влиянием вулканического тепла, ультрафиолета и многих других факторов окружающей среды начался процесс образования более сложных органических соединений, а затем биополимеров и прочих компонентов живых организмов.

- В 1929 году теорию Опарина дополнил английский ученый Холдейн, который предположил, что первенство, то есть главную роль, в образовании жизни принадлежит не белкам, а нуклеиновым кислотам, входящим в состав ДНК всех живых организмов.

- На самом деле, главную роль в образовании жизни сыграли не белки или нуклеиновые кислоты по отдельности, а их взаимодействие, благодаря чему у живых организмов проявились такие свойства, как самовоспроизведение, сохранение и передача наследственной информации.

- Эта теория является общепринятой в научном мире и принимается большинством ученых по всему миру:

- Огромным преимуществом теории биохимической эволюции является ее распространенность и принятость в научных кругах. Это, конечно, неспроста.

- В лабораторных условиях были проведены исследования, которые доказали, что теория Опарина-Холдейна является, если не правдой, то наиболее приближенной к правде.

- Огромным достоинством данной теории является ее проверяемость. В лабораторных условия теория была доказана и рассмотрена от первого до последнего этапа.

- Стенли Миллер-студен Чикагского университета в 1953 году провел определенные исследования, воспроизведя в стеклянной колбе атмосферу первичной Земли и в течение недели, пропускал электрические разряды. К концу эксперимента в колбе были обнаружены а-аминокислоты, органические кислоты, у-оксимасляная кислота и мочевина. При последующем повторении эксперимента были получены отдельные нуклеотиды и короткие полинуклеотидные цепочки из 5-6 звеньев.

- В последнее время, благодаря быстро развивающейся науке стало возможным проведение многих исследований, которые позволили бы окончательно доказать или опровергнуть данную теорию.

Теория является почти полностью доказанной, она имеет много сторонников, но что же все-таки смущает некоторых ученых?

Минусы теории Опарина-Холдейна

Кроме весомых плюсов теория имеет достаточно сомнительные недостатки, которые не делают теорию официальной, но считают общепринятой:

- Например, одним из минусов теории биохимической эволюции является отсутствие объяснения возникновения механизма коацерватов полноценной, сформированной клетки.

- Отсутствие объяснения появления способности к самовоспроизведению тоже смущает ученых и оставляет вопрос открытым.

- Помимо этого, есть еще более важный аргумент ставящий теорию под сомнение: момент образования белковых структур имеет очень грубую неточность- как аминокислоты без участия ферментов смогли образовать эти самые белковые структуры? Как образовались первые ферменты? На каком этапе это произошло и что стало толчком к этому?

Все неточности не позволяют раз и навсегда ответить на вопрос возникновения жизни и признать данную теорию единственной верной.

Подведем итоги и дадим прогнозы

Теория биохимической эволюции впервые была сформирована не совсем в таком виде, какой мы знаем ее сейчас, она развивалась, дополнялась, проводились исследования молодых умов и теория двигалась вперед , позже даже приобрела двойную фамилию «Теория биохимической эволюции Опарина-Холдейна». Это дает нам надежду, что со временем теория будет развита дальше, возможно, получит тройную фамилию и ответит на все вопросы, которые сейчас тревожат современных ученых.

Насколько известно, даже сейчас, в научных кругах, ищутся ответы на все неточности и проводятся все новые и новые исследования по обнаружению и получению ферментов, которые при взаимодействии с аминокислотами образовали бы те самые, первые белковые структуры.

Оглядываясь на бесконечно набирающий темп роста научного развития, можно с уверенностью сказать, что в течении 50 ближайших лет будут даны ответы на самые сложные вопросы образования вселенной, жизни, каждой клетки и каждого живого существа.

Источник

Автор статьи – Л.В. Окольнова.

Гипотеза становится теорией, когда есть доказательства. И у эволюционной теории таких доказательств много.

Интерпретация этих фактов – совсем другое дело, здесь ученым предстоит еще очень много поработать….

Самые первые доказательства, с которыми столкнулись ученые – палеонтологические.

Палеонтология занимается останками – костями, отпечатками и т.д.

Откуда мы знаем, что раньше млекопитающих не было и миллионы лет назад по планете бродили динозавры? По найденным костям, реже – по целым скелетам.

А как человечество узнало о древних беспозвоночных или о растениях того периода? По отпечаткам, фрагментам тканей, окаменелостям и т.д.

Дальше ученые столкнулись с тем, что довольно много признаков, присущих как близким, так и отдаленным предкам, проявляются и у современных организмов.

Морфологические доказательства эволюции

Во-первых, это гомологичные и аналогичные органы.

Гомологичные органы – имеют общее происхождение.

Аналогичные – различное, но внешне похожи.

Прежде, чем мы разберем критерии этих органов и примеры, давайте рассмотрим два пути, по которым шла эволюция.

Путь №1 – дивергенция.

В переводе это слово означает “расхождение”, “отклонение”.

Представим, что когда-то существовал один вид какого-то животного. Затем какая-то группа особей этого вида решила освоить новую территорию. На этой территории были новые условия и под их воздействием вид менялся, эволюционировал, приобретал новые признаки. В результате, его органы немного видоизменились.

Так появились гомологичные органы.

Путь №2 – конвергенция

В переводе – “сближение”,” объединение”.

Представим, что существуют два разных типа животных. Но условия обитания у них одинаковые (например, водная или воздушная среда). Соответственно, они развиваются, эволюционируют, вырабатывают

приспособления к данной среде обитания. Эти приспособления (органы) будут очень схожи, но происхождение у них все же будет разное.

Мы получаем аналогичные органы.

| Признак | Гомологи | Аналоги |

| Происхождение | Общее | Различное |

| Функции | Могут быть различными | Общие |

| Эволюционный путь | Дивергенция | Конвергенция |

| Примеры: | Конечности оленя, кита, летучей мыши Видоизменения листьев у растений | крылья птиц и крылья членистоногих, у растений – колючки на стебле и колючки – листья |

Во-вторых, это атавизмы и рудименты.

Информации об этом есть очень много, здесь мы разберем суть их отличий:

Характеристики | Атавизмы | Рудименты |

| Функции | нет, являются лишними, не считаются нормой для большинства ныне живущих | некоторые могут выполнять какие-то функции, другие не используются, есть у всех представителей вида. |

| Эволюционно | были развиты и функционировали у очень дальних предков, сохранились в ДНК и изредка проявляются в настоящее время | были развиты и функционировали как у предков, так и у ближайших сородичей |

| Примеры | у человека: хвост, у животных: дополнительные пальцы на ноге лошади | у человека: ушные мышцы, зубы мудрости у животных: тазовые кости кита |

Эмбриологические доказательства

Если посмотреть на развитие зародышей некоторых млекопитающих, то на ранних стадиях видны сходства, которые просто удивляют. Изучение этих сходств позволило ученым сделать определенные выводы.

Одним из таких ученых был немецкий ученый Карл Бэр.

Ирония ситуации в том, что сам ученый отвергал теорию Дарвина, однако теперь его труды используются для доказательства эволюционной теории 🙂

“ на ранних этапах развития обнаруживается поразительное сходство в строении зародышей животных, относящихся к разным классам (при этом эмбрион высшей формы похож не на взрослую животную форму, а на её эмбрион…” К.Бэр

Позже этот вывод был переформулирован Эрнстом Геккелем:

Онтогенез (индивидуальное развитие) живого организма повторяет его филогенетическое (историческое) развитие.

Биогеографические доказательства

Географическое распространение животных и растений соответствует их эволюционной истории.

Например, видовой состав многих островов определялся географической изоляцией.

В Австралии, например, можно встретить животных, которых нет на континенте – эндемики.

Есть даже палеоэндемики – “живые ископаемые” – в других местах они вымерли, но изолированных местах остались.

Биохимические доказательства эволюции

• молекула ДНК хранит в себе информацию о филогенезе организма; в ней зафиксирована как наследственность, так и изменчивость.

• общий химический (органический и неорганический) состав,

• генетический код является общим для всего живого: и для прокариотов – бактерий, и для эукариотических организмов.

• процесс гликолиза – одинаковый для всех эукариотических систем и молекула АТФ – общий “поставщик энергии” для всего живого

Источник

Сущность этой теории состоит в том, что биологической эволюции — т.е. появлению, развитию и усложнению различных форм живых организмов, предшествовала химическая эволюция — длительный период в истории Земли, связанный с появлением, усложнением и совершенствованием взаимодействия между элементарными единицами, «кирпичиками», из которых состоит все живое — органическими молекулами.

По мнению большинства ученых (в первую очередь астрономов и геологов), Земля сформировалась как небесное тело около 5 млрд лет назад путем конденсации частиц вращавшегося вокруг Солнца газопылевого облака.

В этот период Земля представляла собой раскаленный шар, температура поверхности которого достигала 4000-8000°С.

Постепенно, за счет излучения тепловой энергии в космическое пространство, Земля начинает остывать. Около 4 млрд лет назад Земля остывает настолько, что на ее поверхности формируется твердая кора; одновременно из ее недр вырываются легкие, газообразные вещества, поднимающиеся вверх и формирующие первичную атмосферу. По составу первичная атмосфера существенно отличалась от современной. Свободный кислород в атмосфере древней Земли отсутствовал, а в ее состав входили водород (Н2), метан (СН4), аммиак (NH3), пары воды (Н2О), азот (N2), окись и двуокись углерода (СО и С02).

Отсутствие в атмосфере первичной Земли свободного кислорода является важной предпосылкой возникновения жизни, поскольку кислород легко окисляет и тем самым разрушает органические соединения. Поэтому при наличии в атмосфере свободного кислорода накопление на древней Земле значительного количества органических веществ было бы невозможно.

Когда температура первичной атмосферы достигает 100°С, в ней начинается синтез простых органических молекул, таких, как аминокислоты, нуклеотиды, жирные кислоты, простые сахара, многоатомные спирты, органические кислоты и др. Энергию для синтеза поставляют грозовые разряды, вулканическая деятельность, жесткое космическое излучение и, наконец, ультрафиолетовое излучение Солнца, от которого Земля еще не защищена озоновым экраном, причем именно ультрафиолетовое излучение ученые считают основным источником энергии для абиогенного (т.е. проходящего без участия живых организмов) синтеза органических веществ.

При температуре первичной атмосферы ниже 100°С формируется первичный океан, начинается синтез простых органических молекул, а затем и сложных биополимеров. Прообразами живых организмов являются коацерватные капли, появившиеся в первичном океане и сформировавшими органический бульон. Коацерватные капли обладают некоторым подобием обмена веществ:

- могут избирательно впитывать из раствора некоторые вещества и выделять в окружающую среду продукты их распада и расти;

- по достижении определенного размера начинают «размножаться», отпочковывая маленькие капельки, которые, в свою очередь, могут расти и «почковаться»;

- в процессе перемешивания под действием волн и ветра могут покрываться оболочкой из липидов: одинарной, напоминающей мицеллы мыла (при однократном отрыве капли от поверхности воды, покрытой липидным слоем), либо двойной, напоминающей клеточную мембрану (при повторном падении капли, покрытой однослойной липидной мембраной, на липидную пленку, покрывающую поверхность водоема).

Процессы возникновения коацерватных капель, их роста и «почкования», а также «одевания» их мембраной из двойного липидного слоя легко моделируются в лабораторных условиях. Таким образом процессы абиогенного синтеза органических молекул были воспроизведены в модельных экспериментах.

– В 1828 г. выдающийся немецкий химик Ф. Вёлер синтезировал органическое вещество — мочевину из неорганического — циановокислого аммония.

– В 1953г. молодой американский исследователь, студент-дипломник Чикагского университета Стенли Миллер воспроизвел в стеклянной колбе с впаянными в нес электродами первичную атмосферу Земли, которая, по мнению ученых того времени, состояла из водорода метана СН4, аммиака NH3, и паров воды Н20. Через эту газовую смесь С. Миллер в течение недели пропускал электрические разряды, имитирующие грозовые. По окончании эксперимента в колбе были обнаружены α-аминокислоты (глицин, аланин, аспарагин, глутамин), органические кислоты (янтарная, молочная, уксусная, гликоколовая), у-оксимасляная кислота и мочевина. При повторении опыта С. Миллеру удалось получить отдельные нуклеотиды и короткие полинуклеотидные цепочки из пяти-шести звеньев.

– Дж. Оро при умеренном нагревании смеси водорода, углерода, азота, NH3, H2O получил аденин, а при взаимодействии аммиачного раствора мочевины с соединениями, возникающими из газов под влиянием электрических разрядов, — урацил.

– Л. Орджел (1980-е г.) в сходных экспериментах синтезировал нуклеотидные цепи длиной в шесть мономерных единиц.

– С. Акабюри получил полимеры простейших белков.

Абиогенный синтез органических молекул может происходить на Земле и в настоящее время (например, в процессе вулканической деятельности). При этом в вулканических выбросах можно обнаружить не только синильную кислоту HCN, являющуюся предшественником аминокислот и нуклеотидов, но и отдельные аминокислоты, нуклеотиды и даже такие сложные по строению органические вещества, как порфирины. Абиогенный синтез органических веществ возможен не только на Земле, но и в космическом пространстве. Простейшие аминокислоты обнаружены в составе метеоритов и комет.

Аргументы за…

Сильной стороной концепции является достаточно точное соответствие ее химической эволюции, согласно которой зарождение жизни является закономерным результатом добиологической эволюции материи. Убедительным аргументом в пользу этой концепции является также возможность экспериментальной проверки ее основных положений. Это касается не только лабораторного воспроизведения предполагаемых физико-химических условий первичной Земли, но и коацерватов, имитирующих доклеточного предка и его функциональные особенности.

Аргументы против…

Слабой стороной концепции является невозможность объяснения самого момента скачка от сложных органических соединений к живым организмам. Ведь ни в одном из поставленных экспериментов получить жизнь так и не удалось. Кроме того, Опарин допускает возможность самовоспроизведения коацерватов при отсутствии молекулярных систем с функциями генетического кода. Иными словами, без реконструкции эволюции механизма наследственности объяснить процесс скачка от неживого к живому не удается. Поэтому сегодня считается, что решить эту сложнейшую проблему биологии без привлечения концепции открытых каталитических систем, молекулярной биологии, а также кибернетики не получится.

Источник

Существует множество теорий о происхождении живых организмов. Каждая из них логически обоснована. Однако одни теории обоснованы на вере, а другие – на науке и теоретических предположениях. Разберем именно научный вариант.

Теория Опарина и Холдэйна

Наиболее вероятная теория, получившая популярность в XX столетии, происхождения организмов — это теория биохимической эволюции, предложенная биохимиком А.И. Опариным и Джоном Холдейном в 1924 году. В дальнейшем Джон Дэсмонд Бернал сформулировал основные критерии эволюции:

- Абиогенное возникновение органических мономеров.

- Образование органических полимеров.

- Формирование мембранных структур и первичных организмов.

Суть этого предположения заключается в том, что перед возникновением первых существ, Земля прошла длительный этап формирования из огненного шара в планету, пригодную для жизни. Планете Земля около 4,6 миллиардов лет. С самого начала создание сопровождалось выделением огромного количества тепла радиоактивных реакций. Из Солнца происходил поток излучения ультрафиолетовыми лучами. Через пол миллиарда лет началось остывания планеты. Образование поверхности сопровождалось извержениями вулканов. Из-за этого в атмосфере скапливались различные газы: CO2, CO, CH4, NH3, CH4, H2S и т.д.

Дальше в процессе начались постоянные дожди, которые образовали первичный океан. Под действием электрических разрядов, физических реакций, радиации и извержения вулканов образовались соединения, такие как: спирты, формальдегид, муравьиная кислота, аминокислоты и т. д.

Свободного кислорода не существовало, потому окисления образовавшихся веществ не происходило. Данные вещества постепенно накапливались и формировали «первичный бульон», в котором и возникли организмы, по мнению Опарина. Постепенное остывание почвы способствовало развитию биополимеров.

После химических процессов с участием биополимеров формировались белки, притягивающие к себе молекулы. Из-за чего появились коацерваты (органические вещества). Эти вещества способствовали созданию более сложных организмов, которые сливались и увеличивались.

Экспериментальное подтверждение

Американские исследователи Стэнли Миллер и Гарольд Юри в 1953 году доказали эту теорию экспериментальным путем.

Ученые смоделировали ситуации, существовавшие четыре миллиарда лет назад. В ходе эксперимента ученые нагревали коблу с водой и газами, существовавших в тот период, и вместо грозовых зарядов использовали электричество высокого напряжению 60000 вольт, что пропорционально прошлым кондициям. В итоге, в колбе образовались некоторые простые белки и нуклеотиды, что подтверждало теорию Опарина-Холдэйна.

Однако до сих пор неизвестно, откуда взялись более сложные нукелотиды. В дальнейшем уже другие исследователи обнаружили концентрации организмов в пространстве. В процессе изучения осознали, что существа могли находиться в пористых минералах, образуя полимеры.

Минусы теории абиогенеза

Минусами рассматриваемой теории считают следующее:

- Живые организмы невероятно сложны в строение. Есть вероятность, что их невозможно воспроизвести. В экспериментах так и не удалось воссоздать белок. Возможно, в процессе эволюции создавались новые организмы, но экспериментальным путем.

- Восстановление атмосферы. До сих пор трудно установить, откуда взялся формальдегид. Он мог сформироваться в процессе выделения CO2. Но точных данных нет.

Теория биохимической эволюции спорна, но более вероятна, чем другие. До сих пор остаются не ясными некоторые нюансы гипотезы. Несмотря на стремительное развитие остальных наук, биология в вопросе происхождения живых организмов уже долго остается на месте.

Источник