Главным критерием истины является польза

“Философия и политика”. Выпуск 12

Рассказывает профессор В.П.Огородников

Вопросы, на которые точно найдутся ответы:

Кто такие прагматики? Почему прагматизм – это идеализм, субъективный идеализм? Может ли истина быть вредной? Может ли истина быть полезной? Бывает ли так, что обман полезнее истины?

Почему не всё, что нам полезно, является истинным?

Как маститые учёные выдвинули очень глупый критерий истины, но достаточно быстро поняли, что нельзя проверить вчерашний дождь?

Как на ложном утверждении можно выстроить нехилую логически непротиворечивую систему, хоть бытового, хоть вселенского масштаба?

Что такое практика? Почему она является настоящим критерием истины? Бывают ли такие случаи, когда истину ещё невозможно проверить практикой?

Ещё раз здравствуйте, уважаемые товарищи! Продолжаем наш разговор об истине, о критерии истины, о связи вариантов критерия истины с различными политически доктринами и установками. Мы рассмотрели с вами два негодных, субъективно идеалистических критерия истины – это декартовская ясность и очевидность высказывания и мнение Богданова-Малиновского, что истинное это такое суждение, за которое большинство проголосуют как за истинное, то есть, что признают истинным.

Следующей исторически у нас будет концепция, принадлежащая философской школе прагматизма. Прагматизм появился на территории Соединённых Штатов Америки на рубеже 19 и 20 столетий. Собственно говоря, по времени это совпадает: рождение в недрах прагматизма критерия истины и появление критерия истинности Богданова-Малиновского.

Я не буду рассказывать о философии прагматизма, но особый критерий истинности суждений – одна из важных сторон этой философской доктрины. Этот критерий предложил родоначальник, или один из родоначальников прагматизма, американский философ – Уильям Джеймс. Уильям Джеймс определил истину как полезность, работоспособность идей. И прямо цитирую: истинным мы должны признать такое суждение, которое проявило свою полезность и работоспособность хотя бы в отношении ограниченного круга лиц. То есть, кому-то полезно, следовательно, это истина. Для кого? Кому это полезно. А кому это не полезно, значит, уже не истина? Сразу возникает вопрос о субъективно идеалистическом подходе: одним – это истина, потому что полезно, а другим – это безразлично или вредно, значит, не истина.

Этот критерий широко используется до сих пор и в политических целях. Пытаются внедрить в сознание большинства людей, что вот это положение, если оно будет реализовано, то оно, безусловно, полезно. Как бы соединяются тут: критерий большинства Богданова-Малиновского и критерий полезности. Вспомним Александра Сергеевича Пушкина. Великий поэт всегда великий философ. И у Пушкина мы по поводу многих философских положений можем найти интереснейшие такие, лаконичные определения. И вот, что он по поводу истины писал, насколько они нам полезны, я вам напоминаю, [это из стихотворения «Герой» 1830 год]:

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман…

То есть нам полезнее нарочитое искажение истины. Понятно, что можно привести целый ряд и более современных примеров того, что низкая истина нас не окрылит, не обнадёжит, и мы руки опускаем, а иногда и накладываем на себя руки, если узнаём какую-то истину.

Вы знаете, что сейчас врачебная деонтология, вроде бы, по новому стала требовать от врачей, чтобы врачи рассказали человеку истинный характер его заболевания. Представьте себе, человек болен неизлечимой болезнью, и она, с точки зрения проведших диагностику врачей, ведёт его к неминуемой гибели, скажем, через три месяца. И как сказать это человеку? «Батенька, увы, медицина уже бессильна, вы в последней стадии, в лучшем случае, месяц проживёте». Вот так примерить на себя, многие смогут это выдержать? Наверное, не очень многие. Услышав это, больные попытаются себя успокоить, тем что, наверное, врачи ошибаются, может быть, надежда умирает последней. Цепляемся мы за эту надежду. Таким образом, тут иногда полезным бывает уйти от истины, исказить истину, солгать. Ложь во спасение. Это даже церковь не считает грехом, если ложь не в целях обмануть человека и там его ограбить, предположим, а ложь во спасение этого человека – это не грех. Вот видите, истина и полезность далеко не всегда идут рука об руку.

Следующий в исторической последовательности критерий истинности был предложен уже в 20-е годы прошлого, 20 века, одним из представителей неопозитивизма (не буду рассказывать подробно) Людвигом Витгенштейном и ещё, небезызвестным вам, Бертраном Расселом. Они предложили в качестве критерия истинности высказывания операцию так называемой верификации.

Что это такое? Верификация – это сопоставление того или иного высказывания с какими-то данными чувственного опыта. Скажем, высказывание: «сегодня на улице жарко». Верификация этого высказывания, проверка его на истинность – вышли на улицу, у нас дома кондиционер может работать, и выяснили – ну как в парилку попали – действительно, жарко. Это высказывание прошло верификацию и подтвердило свой статус истинного высказывания.

Вначале выдающиеся учёные, собравшись в Венском кружке, где неопозитивизм, как доктрина, и получил своё развитие, были воодушевлены: вот мы нашли критерий истины, надо сопоставлять с данными чувственного опыта. Но потом сами, подумав, решили, что невозможно сопоставить высказывания, относящиеся даже к недалёкому прошлому, с данными непосредственного чувственного опыта. Скажем, «вчера шёл проливной дождь». Если сегодня уже вечер и весь день ярко светило Солнце и высушило все лужи, то, как мы можем вообще верифицировать вот это высказывание. Или же такое высказывание относительно недалёкого будущего, не говоря о далёком. Верифицировать, сопоставить с чувственными данными ни прошлое, ни будущее невозможно. Отсюда, эти же представители Венского кружка, неопозитивисты, пришли к положению, что надо критерий верификации как-то поправить или кардинально изменить.

Одним из тех, кто предложил кардинально изменить критерий истинности, был член этого же кружка, упомянутый мной, Рудольф Карнап. Рудольф Карнап предложил, так называемую, концепцию когерентности, согласно которой истинным надо признать такое высказывание, которое внутренне логически непротиворечиво и не противоречит другим высказываниям в составе данной концепции. Вот логически непротиворечиво – значит, всё в порядке. Но такой подход опять проявил себя как субъективно идеалистический.

Почему? Потому что мы истинность сопоставляем не с объективной реальностью, к чему нас призывал ещё Платон. Напоминаю его определение истины: тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть на само деле, тот говорит истину. А мы сопоставляем с внутренней логикой наших высказываний. Может быть такой вариант, что высказывание внутренне непротиворечиво, также не противоречит другим высказываниям в составе данной концепции, и в тоже время не истинно.

Классическим и наиболее ярким примером является система Птолемея. Как вы помните – геоцентрическая. О том, что Земля в центре мироздания рассуждали и думали люди давно, с момента возникновения человечества. Потому что совершенно было очевидно (ясность и очевидность Декарта), что Солнце и планеты обращаются вокруг Земли. Птолемей создал математически стройную, логически непротиворечивую концепцию, а не просто обобщил наблюдения.

А в чём логическая стройность концепции? В том, что кажущиеся круговыми движения планет и Солнца вокруг Земли, при достаточно длительном наблюдении оказываются не такими стройными. Например, Венера идёт вроде вокруг Земли, потом делает зигзаг, возвращается назад и потом опять идёт вокруг Земли. И такие причудливые зигзаги проделывают все другие светила. Чем это объяснить? Птолемей предложил систему эпициклов. Я вам постараюсь объяснить. Венера обращается по определённому радиусу вокруг невидимого центра, а этот невидимый центр обращается вокруг Земли. И все параметры такого движения можно обратным порядком рассчитать. Вот когда Венера идёт назад вокруг невидимого центра, то, кажется, что она в своём движении идёт против своего движения вокруг Земли. Для большей точности были введены системы двойных, тройных эпициклов Птолемеем, так сказать, он это под ответ подогнал, логически подогнал под геоцентрический ответ, причём правильно, но не истинно.

Коперник также логичен, но истинностью обладает именно Коперник. А как мы это узнали? Благодаря чему был установлен окончательный вердикт системе Птолемея, как неистинной? А благодаря практике.

И вот практика и является, с точки зрения диалектико-материалистического подхода, главным и, по существу, единственным критерием именно истинности того или иного суждения. Теперь надо выяснить, что такое практика, ведь, под практикой можно многое понимать. Даю одно из определений:

«Практика – это чувственно предметная, совместная и целенаправленная деятельность людей по освоению и преобразованию природных и социальных процессов». В.П. Огородников, «Философия», ИД «Питер», 2013 г.

При этом уточним виды практики.

Главный вид – это материально-производственная практика, её объект – природные материалы и процессы.

Это общественно-политическая практика, её объект социальные отношения и процессы.

Наконец, научно-экспериментальная практика и в той и в другой сфере, и в естествознании и в сфере гуманитарного знания, только в сфере гуманитарного знания научные эксперименты можно проводить с определёнными оговорками.

Если мы имеем дело с каким-то видом практики, то в нём и можно проверить истинность или заблуждение того или иного положения.

Но, вот здесь я вас немножко задержу, требуется важное и существенное уточнение. Дело в том, что общественная практика, в той или иной форме, не всегда готова к тому чтобы проверить истинность. В частности, чтобы практически подтвердить теорию относительности Эйнштейна, Эйнштейну пришлось подождать пару десятков лет, когда были созданы циклотроны и синхрофазотроны – ускорители элементарных частиц, где частицы ускорялись до субсветовых скоростей. И вот там все знаменитые эффекты теории относительности проявлялись.

Точно также и при построении коммунизма, главное обвинение в отношении теории коммунизма в том, что за 70 лет не могли построить социализм. Вот вам практика как критерий истины. Не могли мы построить, потому что исходное наше положение, развитие нашей страны было таково, что мы вначале должны были провести индустриализацию, коллективизацию, через ошибки определённые приходилось идти, потому что мы шли непроторённым путём. И вот на этой основе уже можно было бы двигаться дальше. Но когда мы подошли к определённому моменту, в 80-е годы, когда мы могли уже приступить к развёрнутому строительству именно социалистического общества – тут уже было политическое воздействие. И это не связано с критерием истинности.

Короче говоря, состояние практики определяет возможность практической проверки того или иного положения. И от того, что это положение немедленно не может быть проверено практикой, от этого ещё нельзя уходить к критике этого положения как неистинного. Спасибо за внимание.

Автор – Владимир Огородников.

Набор текста – Валерий Изотов

Прагматичный политик (кого хочешь, выбирай) https://haa.su/ITl/

Источник: https://www.len.ru/index.php?mod=pages&page=fip12

Картиночки из интернетов, авторам мерси!

При перепечатке просьба указывать ссылку на первоисточник. Спасибо!

Источник

Вопросы правды, критерии истины волнуют очень многих людей. Мы в своей повседневной жизни постоянно сталкиваемся с несправедливостью, терпим какие-то ущемления прав, видим, как некоторые личности совершают совершенно аморальные или антисоциальные поступки, оправдываясь своим пониманием правды, целесообразности и выгоды.

Вопросы касательно истины начали волновать людей с самых далеких времен существования цивилизации, так как уже тогда от правильности ответов на них зависело слишком много.

Попытки понять, что же такое истина, как с ней связан наш разум, можно встретить у древних римлян, греков, философов из различных религиозных течений. Добиться правильного ответа пытались многие достойные умы своего времени, благодаря чему появлялись новые философские школы и направления.

Сегодня можно смело говорить о том, что данный вопрос все еще остается открытым, и людям только предстоит полностью осознать его глубину и важность.

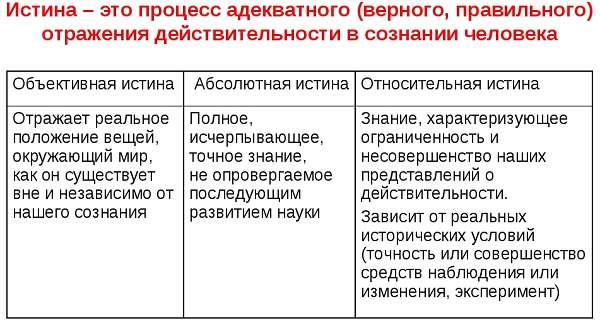

Понятие и свойства истины

Истиной принято считать такое знание человека о предмете, явлении или процессе, которое полностью соответствует его реальному содержанию.

Никакая интуиция, догадки, собственные ничем не обоснованные мысли или эмоции не могут претендовать на то, чтобы считаться истиной.

Но что бы мы ни пытались изучать и рассматривать, знания человека об этом всегда будут конечными и неполными, поэтому добраться до абсолютной объективности, то есть совершенно полного знания и понимания данного объекта, просто невозможно.

Из сказанного вытекает главное свойство рассматриваемого понятия, признаваемое практически всеми мыслителями:

- Процессуальность или бесконечность процесса познания. Любые знания об окружающем мире, которые уже накопило человечество и еще накопит, являются конечными и не могут отображать объективную действительность полностью. Еще недавно человечество думало, что все состоит из материи, как мелких песчинок, которые можно увидеть и пощупать, но позже были открыты клетки, молекулы, и глубина познания значительно увеличилась. Еще позже опыты доказали существование ядра и микрочастиц в нем, что внесло очередные коррективы в понимание мира. Теперь наука подходит к тому, чтобы расщепить мироздание на еще более мелкие элементы, по сути частички энергии, и данный процесс вряд ли может дойти до какого-то логического завершения.

- Истина всегда одна и она конкретна. Эта характеристика подразумевает, что правильное суждение всегда является единственно верным при данных условиях, месте и времени, а также других обстоятельствах.

- Также существуют абсолютная и относительная истина. В первом случае имеется ввиду такое познание, которое в будущем уже никак не может быть дополнено и опровергнуто. Во втором – знание пока является неполным и в будущем будет расширено и дополнено.

- Еще одно важное свойство рассматриваемого понятия – объективность, что означает полную независимость от особенностей определенного человека, его предпочтений и эмоций.

Это основные характеристики, которым должна соответствовать рассматриваемая нами категория.

Относительная и абсолютная истина

Данный вопрос стоит рассмотреть несколько глубже, так как он часто вызывает непонимание и путаницу. Что можно считать абсолютной истиной, которая уже никогда не сможет добавить в себя какое-то новое знание?

К примеру, если мы говорим, что Земля имеет форму шара, и она вращается по орбите, имеющей форму эллипса вокруг Солнца, то это можно считать абсолютной истиной, к пересмотру которой никто уже не собирается возвращаться. Или факт того, что космос является бесконечным.

Относительная истина – это практически все знания, накопленные человечеством за время его существования. Каковы ее признаки? Некоторая ограниченность в понимании, познании, возможность дальнейшего расширения.

Укажем кратко один пример: «все состоит из атомов и молекул». Если же копнуть глубже, то мы узнаем, что есть еще кварки, ароматы и прочие понятия ядерной и квантовой физики, которые раньше нельзя было себе и представить.

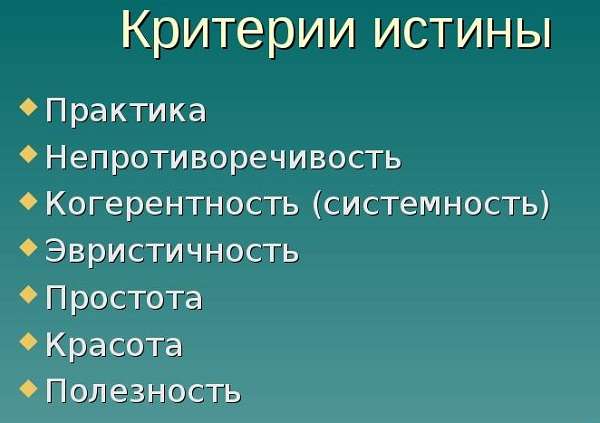

Критерии истины в философии и обществознании

Философы и ученые очень озадачены правильным определением объективности знания, ведь именно перед ними стоит проблема его получения, осмысления и систематизации.

Обычно взгляды этих людей в данном вопросе схожи, поэтому разделять их отдельно особого смысла нет. Разве что стоит оговориться, что для ученых практиков очень важны не простые размышления обо всем и ни о чем, а такие знания, которые принесут им конкретную пользу и помощь в исследованиях.

Главные критерии, которые выставляются к истине в философии и естествознании, звучат так:

- она должна соответствовать законам логики,

- не противоречить ранее открытым законам,

- соответствовать фундаментальным понятиям и законам,

- иметь простое и экономичное выражение,

- иметь практичность в применении.

Если некоторые пункты по отношению к новому значению не оправдываются, к примеру, не работают законы логики, то любой достойный ученый не будет спешить принимать его за чистую правду.

Отличие истинного от ложного сторонниками разных течений

Рационалисты

Представители этого течения считали, что самое главное в процессе постижения – это человеческий разум, поэтому именно он является тем определяющим фактором, который должен решать, что правильно, а что нет. С помощью законов логики рационалисты готовы проверять любые утверждения на прочность и выявлять их слабые места посредством логических умозаключений.

Сенсуалисты

Данный спектр ученых считает, что наиболее правильные знания несут человеку его чувства. Именно поэтому считать что-то разумным и правильным можно только на основании того, что так подсказывают философу его органы восприятия.

Если вы видите перед собой черный цвет, то для сенсуалиста этого зрительного образа достаточно, чтобы утверждаться про истинность суждения, что перед вами именно черный цвет. Другие виды доказательств таких людей мало интересуют, так как они считаются идеалистическими или слишком запутанными.

Эмпирики

Люди, которые отдают решающее значение опыту и получению знаний из конкретной деятельности и ее анализа. Для них правильность определенных мыслей и умозаключений определяется таким решающим критерием, как опыт.

Если событие из раза в раз повторяется и приводит в нашем ощущении и опыте к одним и тем же предсказуемым результатам, то оно может считаться хорошо понятым и осмысленным.

Скептики

Данное философское течение под названием скептицизм подразумевает, что человек, разделяющий его, должен подвергать сомнению любые знания, не пытаясь увидеть в них абсолютной и непоколебимой истины. Скептики выражают сомнения по поводу того, что мы вообще можем познать что-то в полноте.

Агностики

Еще одно массовое течение философской направленности, представители которого выражают следующую мысль: познать окружающий мир невозможно, так как человек слишком ограничен, а мир слишком огромен.

Именно поэтому люди никогда не смогут достигнуть вершин познания, не построят универсальный вариант науки или философии, который сможет объяснить явление исчерпывающе.

Функция практики как критерия истины

Существует известная фраза: «практика – критерий истины», которая была особенно популярна у марксистов. И часто именно данный термин, практика, вносит решающий вклад в рассматриваемый вопрос.

Любые полученные знания должны не лежать мертвым грузом, а использоваться для достижения новых горизонтов мысли, трудовой деятельности, устройства общества и т. д.

Именно оттого, как на практически зарекомендовали себя те или иные знания, можно судить о том, какова их реальная ценность.

Только практика в конечном счете способна показать, какое направление мысли было правильным и направленным к постижению истины, а какое пошло совершенно не туда и больше не стоит внимания. Именно для подобной проверки существует экспериментальная наука, множество фундаментальных исследований во всем мире.

Критерии истины примеры в таблице

Все основные критерии истины можно образно показать в такой наглядной таблице:

| Критерии | |

| Субъективные | Объективные |

| Ясность, очевидность, соответствие законам логики | Соответствие абсолютным знаниям |

| Полезность в плане практики и применения | Практика |

| Непротиворечие имеющимся знаниям и опыту, согласованность мысли | Непротиворечие работающим законам |

Источник