Налог в пользу церкви в средневековье

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 января 2021; проверки требует 1 правка.

Церковный налог – налог на прибыль физических лиц для финансирования через государство той религиозной конфессии, членом которой является налогоплательщик (относит себя данный налогоплательщик)[1]. Действует в странах: Германия, Австрия, Хорватия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, и в некоторых кантонах Швейцарии. Размер церковного налога колеблется от 0,004 % (в Хорватии) до 2 % (в Финляндии) от налогооблагаемого дохода налогоплательщика.

Примеры церковного налога по странам[править | править код]

- В Германии церковный налог высчитывается не как процент от налогооблагаемого дохода, а как процент (8 или 9 % в зависимости от федеральной земли) от суммы исчисленного налог на заработную плату (Kirchenlohnsteuer) и/или подоходного налога (Kircheneinkommensteuer)[2]. Налог был прописан ещё в статье 137 Веймарской конституции 1919 года и в статье 140 Основного закона ФРГ 1949 года. Сбор налога осуществляется налоговой службой страны, которая для компенсации расходов получает около 3 % от собранной суммы. В 2018 году было собрано приблизительно 12,6 миллиардов евро[3].

- В Австрии любая признанная религиозная группа может собирать церковный налог по ставке 1,1 %, хотя в настоящее время только католическая церковь использует эту возможность и собирает налог сама (на сбор налога уходит 15 % его поступлений). Церковный налог обязателен для католиков в Австрии – он был введен Гитлером[источник не указан 92 дня] ещё в 1939. После войны его оставили, так как сочли способствующим независимости церкви от государства.

- В Дании размер церковного налога устанавливается коммунами (эквиваленты районов в РФ) индивидуально и составляет от 0,42 % до 1,48 % (в среднем 0,88 %) от налогооблагаемого дохода. Распределением налога занимается министерство церкви (дат. Kirkeministeriet)[4]. В 2013 году было собрано примерно 6,3 миллиардов датских крон, 5,2 миллиарда крон были выданы местным церквям, а 1,1 миллиарда крон центральным органам церкви[5].

- В Швеции вера налогоплательщика влияет на то, какая конфессия/церковь получит церковный налог (швед. Kyrkoavgift) размером в 1 % от налогооблагаемого дохода. Но проблема в том, что многие жители Швеции не знают про этот выбор или не делают его. По умолчанию, любой житель Швеции, не указавший своё вероисповедание, платит церковный налог (вместе с остальными налогами он автоматически вычитается из зарплаты) именно в Церковь Швеции (Шведскую церковь). Чтобы перевести свой налог в другую конфессию, налогоплательщик должен заявить о своем выборе в налоговой декларации или заявлением о членстве в конкретной религиозной общине (которая сама подаст декларацию со списком прихожан в налоговую службу с требованием перечислить налог данных лиц в свою пользу).[6]. Так как неверующих этот налог обычно не интересует, то часто они «по умолчанию» остаются «членами» Шведской церкви согласно налоговой статистике. Кроме того, привыкшие к порядку шведы, часто рассматривают крещение и венчание в церкви как традицию и обязанность, символ принадлежности к государству (частью которого до 2000 года и была Церковь Швеции), а не к церкви.[7] Из-за этого Церковь Швеции часто называют «церковью неверующих» – только 15 % её членов верят в Иисуса Христа[8].

Церковный налог с неверующих, отказ от церковного налога[править | править код]

В некоторых странах налог с неопределившихся по поводу конфессии налогоплательщиков берут в пользу государства (на культурные, гуманитарные программы или на содержание памятников культуры и кладбищ) или в пользу основной (государственной) религии или распределяют между всеми конфессиями пропорционально доле определившихся с конфессией налогоплательщиков. В некоторых странах можно сменить конфессию или отказаться платить налог в связи с своим неверием или отсутствием своей конфессии в списке действующих (которым государство перечисляет налог).

- В Германии с осени 2012 года действует и обратное правило: все кто официально отказались платить церковный налог будут отлучены от немецкой католической церкви[9]. Существует мнение, что данная реакция вызвана тем, что многие немцы стали[10] заполнять заявления (в ЗАГСах и судах) о выходе из лона церкви именно с целью избежать налога. В 2010 году католическую церковь покинуло более 100 тысяч человек, а евангелическую – более 145 тысяч, что сильно сказалось на доходах этих конфессий.

- В Финляндии в 2012 году число таких «отказников» составило около 20 тысяч[11]. Выход из церкви оформляется очень просто: надо заполнить и отослать авторизованную форму на сайте www.eroakirkosta.fi (пример страницы отказа на шведском языке: https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/svenska).

- В Швейцарии церковный налог тоже постепенно перестает быть надежным доходом как католической, так и протестантской церкви. Кроме того, в ряде кантонов церковным налогом до сих пор облагаются и юридические лица. Такой «пережиток феодализма» раздражает некоторые партии, собирающиеся законодательно отменить церковный налог с юридических лиц, но Федеральный суд в Лозанне, как высшая юридическая инстанция, неоднократно выносил решения о соответствии такого рода налогов конституции страны. Поэтому партиям остается более сложный путь отмены – через референдум[12].

Примечания[править | править код]

См. также[править | править код]

- Церковный налог в Германии

- Десятина

Источник

Вопрос финансирования Церкви сегодня почему-то особенно занимает умы людей. Особо яростные атеисты готовы отобрать у Церкви всё её имущество, обложить её налогами, сделать практически нищей. Но тогда встаёт закономерный вопрос – за счёт чего она тогда должна существовать? Как проблема финансирования Церкви решалась в России и Европе раньше и сейчас – в нашем материале

Власти Германии приступили к разработке инициативы по введению нового религиозного сбора с населения – «налога на мечеть». То есть все граждане, считающие себя мусульманами, обязаны будут платить этот налог на содержание немецких мечетей. В противном случае вход туда для них будет закрыт.

Это делается по аналогии с «церковным налогом», существующим в ряде европейских стран, – Германии, Австрии, Швеции, Швейцарии, Дании, Италии, Финляндии и Исландии. В этих странах Церковь существует на средства налогоплательщиков. Мы решили вспомнить особенности церковного налогообложения в «просвещённой» Европе, которые, возможно, удивят тех, кто привык обвинять Русскую Православную Церковь в стяжательстве или вмешательстве в дела государства.

Германия. В этой стране церковный налог высчитывается как процент от суммы подоходного налога – как правило, 8-9% в зависимости от коммуны. Это примерно 3-3,5% дохода физического лица. Им облагается любой крещёный немец. Для того чтобы перестать платить церковный налог, надо официально выйти из лона Церкви, отказавшись от совершения всех таинств, включая Исповедь и Причащение.

В Кёльнском соборе. Фото: Noppasin Wongchum / Shutterstock.com

В Кёльнском соборе. Фото: Noppasin Wongchum / Shutterstock.com

Как отмечает издание Breitbart, быстро растущий отток верующих и упадок католической веры в Германии вызваны как раз церковным налогом и растущей либерализацией церкви, тяготением её к протестантизму. Сегодня многие немецкие священнослужители – неверующие, а отношения между людьми внутри церкви становятся всё более формальными и утилитарными, пишет издание. Упадок веры и церкви в Германии в 2015 году был отмечен даже папой Франциском. Резкое снижение посещаемости воскресных месс, числа церковных браков, рукоположений заставили его говорить о разрушении католической веры в этой стране.

При этом в 2017 году церковь в Германии получила 7,1 млрд долларов налоговых поступлений (в рублях это бы составило около 413 млрд по тому курсу). И это несмотря на то, что с 1996 года официальное католическое население Германии сократилось с 27,5 до 23,6 млн человек – более чем на 14%. Только в 2016 году церковь покинули 162 тысячи граждан.

То есть в практически неверующей стране церковь получила лишь за год семь миллиардов долларов налогов. Запомним эту цифру.

В других европейских странах церковный налог несколько меньше. Так, в Австрии он составляет 1,1% дохода, там его может собирать любая официально признанная религиозная группа, однако пользуется этой возможностью в основном только католическая церковь. В Дании размер церковного налога составляет от 0,42 до 1,48% дохода верующего лица – в зависимости от коммуны. В 2013 году таким образом было собрано 6,3 млрд датских крон (если в рублях – это около 357,8 млрд). В Швейцарии платят 2,3% от дохода, в Финляндии – 1-2%, в Италии – 0,8%.

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

В Швеции налог на церковь – 1%, причём платят его как верующие, так и неверующие. При том, что здесь религия отделена от государства. Любой гражданин, не указавший своё вероисповедание, по умолчанию платит налог в Церковь Швеции – он автоматически вычитается из зарплаты. Так что все шведские атеисты по налоговой статистике – члены церкви. Так, в 2013 году в Швеции насчитывалось 6,6 млн членов Церкви Швеции, из которых лишь 15% говорили, что верят в Иисуса Христа. Из них тех, кто хотя бы раз в месяц посещает богослужения, – 6%.

В Исландии ситуация схожа со Швецией. Церковный налог здесь тоже платят как верующие, так и неверующие. В 2015 году около 75% граждан были членами Евангелическо-лютеранской церкви, однако значительное число из них были атеистами, и лишь 12% регулярно (минимум раз в месяц) посещали церковь. При этом, согласно исследованию Gallup International, лишь 51% всего населения Исландии можно было назвать религиозным.

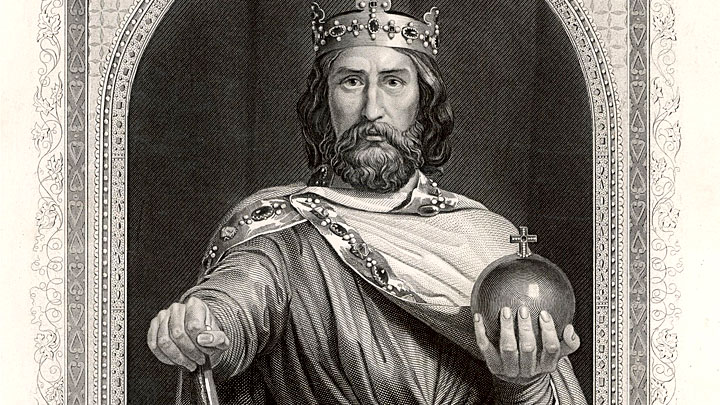

То есть в европейских странах, которые часть наших граждан до сих пор воспринимают как некий идеал справедливого общественного устройства, церковь спокойно вмешивается в дела государства, даже если официально она от этого государства отделена. Церковь собирает неплохие налоговые поступления, миллиарды долларов в год, причём налоги на её содержание платят в том числе неверующие. А там, где этим налогом облагаются только верующие, без его уплаты невозможно совершить ни одно церковное таинство. И такая традиция в Западной Европе идёт от VI-VIII веков. В частности, в 779 году Карл Великий превратил в обязательный для всех налог церковную десятину, которая до этого была добровольным приношением в церковь десятой доли доходов.

Карл Великий. Фото: www.globallookpress.com

Карл Великий. Фото: www.globallookpress.com

А что в России?

В истории России также существовала церковная десятина, и её появление связано с именем святого князя Владимира, крестившего Русь. Принятие православной веры означает и принятие Православной Церкви, а её существование требует, в том числе, и материальных затрат – на строительство и благоустройство храмов, создание и распространение церковной литературы, написание икон, содержание клира и многое другое. На всё это требуются деньги, и в этом нет ничего зазорного.

Святой князь Владимир определил в качестве первого источника доходов Церкви десятую часть «от имения своего и от градов своих», как свидетельствует «Повесть временных лет». То есть десятину, прежде всего, стал платить глава государства. Другим источником доходов Церкви стали церковные суды: Церковь получила право рассуживать гражданские дела, от чего ей полагались отчисления в виде пошлин. Но десятина князя всё же оставалась главным ресурсом существования Русской Церкви.

Святой князь Владимир. Фото: www.globallookpress.com

Святой князь Владимир. Фото: www.globallookpress.com

Вот что пишет историк Дмитрий Володихин о различии десятины на Руси и в Западной Европе того времени:

В Западной Европе на протяжении VI-VIII столетий церковная десятина превратилась в обременительный налог, обязательный для всех прихожан. Это вызывало ярость и ненависть к священству. В эпоху Реформации такая десятина, наряду с индульгенциями, симонией и иными «сосудами скверны», сыграла роль страшной бреши в позициях католичества. У нас, на Руси, весьма долго десятину платил только князь. Для времен двоеверия, борьбы с мятежами волхвов и прочими прелестями языческой старины такой порядок обеспечения Церкви был весьма полезным. Он лишал почвы настроения недовольства в обществе, настороженно относившемся к новой вере, он избавлял от лишних конфликтов.

После монголо-татарского нашествия русские князья стали беднее, а главным богатством Руси стала земля. Вот и церквям и монастырям вместо десятины дали земельные угодья, на которых они сами смогли бы строить хозяйства и обеспечивать себя.

«Распорядиться земельными владениями монашеская обитель сплошь и рядом могла гораздо лучше, нежели светский вотчинник. По своей грамотности, по обладанию книжными сокровищами духовенство стояло выше всех прочих слоёв русского общества. Оно развивало инженерную мысль, ставило смелые экономические эксперименты, осваивало доселе непроходимые дебри. Конечно, некоторым храмам и монастырям выплачивалась «руга» – постоянное денежное обеспечение от монарха, знатной семьи или же богатых горожан. Но всё-таки земля обеспечивала достаток священников и епископов гораздо надёжнее. От неё приходили деньги на благотворительность, покупку богослужебных предметов, строительство, да просто на жизнь попам и дьяконам», – пишет Володихин.

Интересно, что и в домонгольскую эпоху, и после неё на Руси, в отличие от Европы, деньги на содержание Церкви выделяли князья, знать и богатые горожане. Обеспечение Церкви было мудрым и справедливым, не в форме обременительного налога, как в Европе, а в форме пожертвования.

Пётр I. Фото: www.globallookpress.com

Пётр I. Фото: www.globallookpress.com

После петровских реформ в XVIII веке началась секуляризация церковных земель – государство их стало отбирать.

Вместо отобранных владений вся Церковь снизу доверху оказалась посаженной на государственное жалование. Время от времени его выплачивали скверно, иногда совсем не выплачивали. Множество монастырей оказалось «за штатом», иначе говоря, им не платили ни копейки, отдав на милость местных жителей. В Российской империи Церковь жила бедно. Ну а советская власть, забрав то, что ещё у Церкви сохранилось, приучала её к нищете, расстрелам и страданиям,

– свидетельствует Дмитрий Володихин.

А что же сейчас? Сейчас Русская Православная Церковь живёт, в основном, на пожертвования и средства от продажи свечей, икон, духовной литературы, продающихся на территориях различных храмов. Но это не торговля в привычном смысле слова. Так, в интервью изданию «Православие.ру» казначей Московского Сретенского монастыря иеромонах Ириней (Пиковский) назвал главное отличие: полученный от продажи доход не является прибылью и не идёт на обогащение заинтересованных лиц – он полностью направляется на «уставную деятельность монастыря или прихода, в первую очередь – на социальное служение, а также на восстановление и украшение храма».

Иеромонах Ириней (Пиковский). Фото: vk.com

Иеромонах Ириней (Пиковский). Фото: vk.com

Было бы странно запрещать Церкви принимать пожертвования или брать деньги за требы – священнодействия, совершаемые священником по нужде отдельных лиц. Откуда тогда она возьмёт деньги на восстановление и благоустройство храмов, на хлеб и вино для совершения Евхаристии, на зарплату тем же священникам, чей труд немалый? Тем более что в России это всё, в отличие от некоторых европейских стран, происходит на добровольной основе: налогов на содержание Церкви мы не платим, палкой в храм никто никого не гонит.

Историк Дмитрий Володихин считает, что Русская Церковь сегодня могла бы пойти по пути возрождения церковной десятины, которую мог бы платить «актив приходских общин в обмен на право получать полный отчёт о расходе этих денег и влиять на то, как они будут израсходованы». Другой путь – передача всё большего имущества во владение или оперативное пользование Церкви. Конечно же, не с целью обогащения последней. А для более эффективного использования, например, земли и производства. Здесь нет ничего страшного, тем более что опыт такой у Русской Церкви был. И это лишь точка зрения.

В любом случае, обвинения Русской Православной Церкви в стяжательстве и вмешательстве в государственные дела несостоятельны, особенно в сравнении с Европой. Когда вам захочется поругать нашу Церковь, вспомните Германию, где, несмотря на огромный отток верующих от католической церкви, она получает миллиарды долларов в год через налоги простых граждан. Или Швецию с Исландией, где содержание церкви, в которой почти не осталось верующих, оплачивают атеисты.

Подписывайтесь на канал “Царьград” в Яндекс.Дзен

и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Источник

Ради спасения Италии правительство Монти усиливает налоговый прессинг и призывает итальянцев потуже затянуть пояса. Наконец, черед дошел и до «неприкасаемой» ранее церкви. С одной стороны, Ватикан – это иностранное государство и по всем существующим законам никаких налогов Италии оно платить не должно. Но не все так просто. Святой Престол, находясь «де-факто» на территории Италии, является счастливым обладателем 20 процентов всей местной недвижимости. Однако одно дело ею владеть, а совсем другое – платить налоги, чем на протяжении долгих лет церковь себя не утруждала.

Латеранские соглашения от 11 февраля 1929 года признали суверенитет и исключительную юрисдикцию Римской католической церкви в отношении находящейся на его территории недвижимости. А в 2005 году последовал еще и закон, отменяющий муниципальный налог на недвижимость в отношении ста тысяч церковных некоммерческих учреждений. При этом, что немаловажно, коммерческая недвижимость, находящаяся на территории Италии, исходя из все того же закона, подлежит обязательному налогообложению.

Как бы там ни было, именно эта мера позволила церкви не только ежегодно экономить около двух миллиардов евро, но и неплохо зарабатывать на этих самых «некоммерческих учреждениях», которые на проверку оными не всегда являются. Дело в том, что все церковное имущество (будь то ресторан, гостиница, спортивные центры и прочие сугубо «коммерческие» объекты) в случае Ватикана автоматически приобретают статус «некоммерческих» и, соответственно, «необлагаемых» налогом, если на их территории находится, к примеру, часовня или «помещение для проведения церковного обряда». Не говоря уже о том, что нередко доходит до того, что квартиры, предназначенные для священнослужителей, сдаются в найм туристам.

Для представителей других конфессий, базирующихся в Италии, действуют похожие правила. И все же различия есть. Как рассказал «РГ» представитель мусульманской общины Рима, пожелавший остаться неизвестным, мечети, зарегистрированные как неправительственные организации, налогов не платят, а вот частные мусульманские храмы обязаны платить налог на недвижимость, несмотря на то, что они также занимаются религиозной, а значит, некоммерческой деятельностью. «Попахивает двойными стандартами», – заключил источник.

Тем не менее все может измениться и достаточно быстро. Практикующий католик Марио Монти, по всей вероятности, войдет в историю Италии как первый итальянский политик, который решился ввести налог на недвижимость Римско-католической церкви. Разговоры об этом шли с первых дней создания нового кабинета министров, но мало кто верил, что Монти «посмеет посягнуть на святое». Как стало известно на днях, Профессор (так величают в народе премьера страны) все-таки решился.

С 2013 года Ватикану придется поучаствовать в спасении Италии. В отношении некоммерческой собственности, приносящей доход (в области здравоохранения, культуры или спорта), а также недвижимости, имеющую смешанную природу (как коммерческую, так некоммерческую), впредь будет взыматься единый муниципальный налог на недвижимость (IMU). «Спастись» от этой участи смогут лишь те, кто к 2013 году сумеет доказать, что никакой коммерческой деятельности на вверенном объекте им не ведется.

Между тем

Как полагают эксперты, от введения налога на недвижимость церковь как институт и Ватикан как государство вряд ли обеднеют – в их распоряжении имеется великое множество разнообразных источников дохода. Хотя, нельзя не заметить, что своих прихожан Ватикан на сей счет не слишком тревожит: те вольны делать добровольные пожертвования, а также выделять «восемь от тысячи» – налог (8 евро от каждой заработанной тысячи), который итальянцы могут платить на выбор: либо государству, либо любой церковкой организации, включая синагогу и мечеть.

Вне мирских законов

Американские церкви, представляющие всевозможные религии и конфессии – от протестантов и католиков до мормонов, методистов, пресвитерианцев, квакеров и евангелистов – не платят налоги со своего «божественного дохода». В стране, где четкая уплата налогов возведена в культ повседневной жизни рядового американца, особое положение священников вызывает массу вопросов у быстро растущей части атеистически настроенного населения США.

Согласно американским законам, церкви, считаясь благотворительными организациями, не платят федеральных, региональных или местных налогов, а их пасторы также освобождены практически от всех «податей», за исключением подоходного налога за оказываемые ими религиозные услуги. Впрочем, если по религиозным соображениям служителю культа в Америке претит платить налоги, то, написав соответствующее заявление в налоговой службе, священники могут избавить себя от такой необходимости.

Американские налоговики не только не требуют налоговых деклараций от церквей, но и не обязывают посредников между земной суетой и небесами отчитываться за расходы, как это происходит в случае со светскими некоммерческими учреждениями и благотворительными организациями.

Хотя в разное время некоторые американцы пытались оспаривать конституционность изъятия церквей из налоговых норм страны, все попытки распространить мирские законы на божественные таинства закончились ничем. Последним и наиболее показательным таким делом стал иск нью-йоркца по фамилии Уалц к городской налоговой комиссии с требованием прекратить фактическое принуждение граждан к субсидированию церквей в Нью-Йорке. Это случилось в 1970 году. Громкое дело даже дошло до Верховного суда США, который, подумав, поддержал законность «налоговой неприкосновенности» учреждений культа.

Церкви в США в большинстве своем не бедствуют. Так, сегодня в Америке насчитывается около 350 тысяч церквей, и в позапрошлом году, согласно имеющейся статистике, американская паства пожертвовала порядка 110 миллиардов долларов своим религиозным учреждениям. Протестанты, коих большинство в Америке, жертвуют примерно в полтора раз больше, чем католики и представители других христианских конфессий. Немалую помощь оказывает церквям и федеральное правительство, распределяя многомиллионные гранты.

Кстати

Хотя США традиционно считаются страной с сильными религиозными чувствами среди населения, последние социсследования показывают, что быстро растет и количество атеистов. Если в 1990 году неверующих в высшие силы американцев насчитывалось 8 процентов, то сегодня количество «безбожников» перевалило за 19,6 процента. Таковы данные октябрьского социологического опроса компании «Пью».

Александр Гасюк

Настоятели нахватали миллионы

Отношение к религии в китайском обществе и государстве специфическое. Например, кандидатуры на пост руководителя той или иной религиозной ветви – муфтиев, кардиналов, панчен-ламу – утверждает партия после длительной процедуры проверки на благонадежность.

Роль храмов и монастырей в жизни китайского общества порой необычна. Например, всемерно известный Шаолиньский монастырь в последнее время ассоциируется с успешным коммерческим предприятием, а не духовной школой. Настоятели-миллионеры – именно так воспринимается местное духовенство.

По китайским законам храмы сами по себе освобождены от любых налогов. К слову, они не приносят и никакой прибыли. Зато образованные при монастырях коммерческие предприятия, а это разрешается законом, должны платить в государственную казну наравне с другими компаниями.

Вместе с тем есть и лазейки, которыми, судя по всему, многие успешно пользуются. Например, если храм создает предприятие на «неосвоенных территориях», то в таком случае коммерческая структура получает значительные льготы. Кроме того, опять же на примере Шаолиньского монастыря создаются учебные заведения, которые могут не облагаться налогами. Зато обучение в основном идет на платной основе.

Евгений Соловьев

Бог простит за 125 евро

Немецкие христианские церкви свято придерживаются правила о том, что торговцам не место в храме. Однако беднее они от этого не стали. Даже наоборот, богаче. Только за счет церковного налога римско-католическая церковь собрала в 2011 году 4,9 миллиарда евро, а евангелическая – 3,9 миллиарда.

Количество верующих католиков и протестантов в Германии примерно одинаково – в среднем по 24 миллиона человек. Только вот в последние годы паства в массовом порядке покидает святое лоно церкви, и самая распространенная причина этого – церковный налог. Люди не хотят связывать свою веру с принудительной оплатой. Так, за прошедший год католическую церковь покинуло более 100 тысяч человек, а евангелическую – более 145 тысяч.

Сумма обязательного церковного налога зависит от дохода каждого верующего и от федеральной земли. Она равняется 8-9 % подоходного налога и начисляется дополнительно ко всем другим налогам. По последним подсчетам, в среднем церковь собирает по 125 евро в месяц с верующего. От церковного налога освобождаются дети и студенты, а также неимущие, безработные, получатели социального пособия и бедные пенсионеры. Однако все они должны принести пастору соответствующее официальное подтверждение. В семьях, где лишь один из супругов – верующий, церковный налог исчисляется по специальной формуле. В конечном итоге его платит не более трети всех членов той и другой церкви.

Отказ от церковного налога должен быть произведен лично в районном суде или в ЗАГСе. Католики требуют от верующих еще и предварительного посещения консультации у местного священника, который всеми силами постарается убедить отступника не покидать лоно церкви. После официального отказа от оплаты церковного налога католическая церковь Германии исключает верующего из своих рядов. Он больше не может принимать участие в священных таинствах церкви и принадлежать местной церковной общине. Евангелическая церковь в этом случае не разрешает участвовать в церковных обрядах или быть их субъектом. Однако ни та, ни другая церковь не запрещает посещение храма. Отлучать от церкви за неуплату налога католикам запрещает декрет Папы Римского от 2007 года.

В Германии церковный налог обоснован историческим развитием отношений государства и церкви. После того, как в XIX веке церковное имущество по большей части отошло государству, оно обязалось отвечать за сбор доходов другим способом. По конституции Веймарской республики 1919 года христианская церковь получила статус «публично-правовой корпорации» и право взимать налоги со своих членов. Это правило вошло в современную конституцию ФРГ 1949 года. Таким образом сбор церковного налога государством был официально узаконен.

Для церковников сборы налогов через государственные финансовые учреждения весьма удобны и дешевы. Приносят они пользу и государству: за предоставление «услуги» оно удерживает от двух до четырех процентов всей собранной налоговой суммы. С помощью государства церковный налог собирает также еврейская община Германии и христианские общины, принадлежащие к Генеральной ассамблее унитарианских и свободных церквей.

Анна Розэ

Никак не разгуляться

Богата ли католическая церковь Франции? Была когда-то. До революции 1789 года, когда обладала немалыми земельными угодьями. В те времена с граждан даже взимался специальный налог в ее пользу. Бастилия поставила крест на всем этом, а спустя век с лишним, в 1905 году, церковь была отделена от государства.

Именно тогда все культовые строения были переданы местным органам самоуправления, а крупнейшие, такие как, к примеру, собор Парижской Богоматери, – государству. Правда, вся эта культовая недвижимость осталась в распоряжении служителей церкви, хотя формально они ею и не владеют.

От государства, как поведал «Российской газете» представитель главного объединения католиков Конференции епископов Франции Вансен Фовель, церковь ничего не получает. Живет же исключительно за счет пожертвований. Пожалуй, главным из них, приносящим в казну порядка 230 миллионов евро, то есть треть годового бюджета церкви, является добровольный взнос от сознательных верующих. Все это рассматривается властями в качестве средств, полученных некоммерческой структурой на собственное существование, а поэтому не облагается налогом.

Отдельно стоит вопрос о земельном налоге. По существующему положению, французская католическая церковь, как, впрочем, и другие религиозные конфессии, его не платит, если строения были возведены до 1905 года (их 30 тысяч), что и понятно: они им не принадлежат. Но помимо этого за минувшее столетие с лишним во Франции было возведено еще три тысячи католических храмов, а также имеющих к ним отношение сооружений. Здесь, как объяснил месье Вансен Фовель, ситуация следующая. Епархии, которым они принадлежат, освобождены от уплаты этого налога с тех культовых строений, которые открыты для публики. А вот за остальные, будь-то служебные помещения, семинарии, залы для проведения собраний, библиотеки и прочее, надо налог платить на общих основаниях, как это делают все юридические и физические лица во Франции.

Платят ли налоги священники и другие церковные служащие? Они декларируют свои доходы, но подавляющее большинство их не платит.

Почему? Да потому, что жалование настолько мало (в пределах 800-900 евро), что оно оказывается, как, впрочем, у около половины французов, ниже начального уровня прогрессивной шкалы подоходного налогам (https://www.rg.ru)

Источник