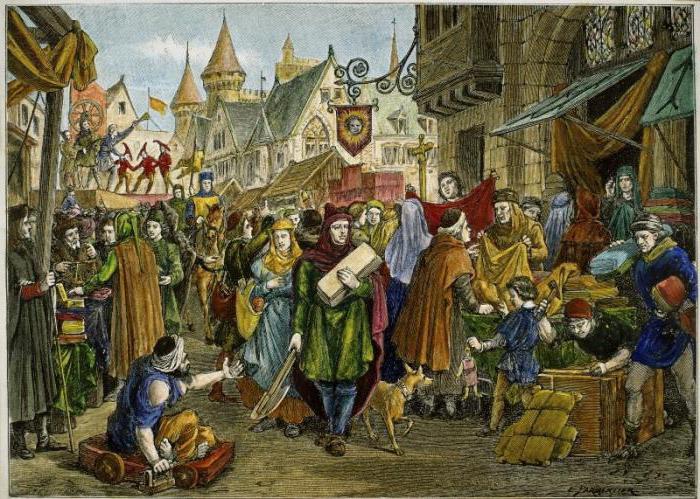

Один из видов работ крестьян в пользу феодала

В средние века жизнь простых малоимущих крестьян полностью зависела от двух факторов: господина и матушки-природы. Феодал обкладывал налогами (феодальными повинностями), а природа со своей стороны тоже иногда не жаловала: засухи, слишком морозные зимы или дождливые лета сводили на нет все попытки крестьянина выбраться из нищеты и прозябания.

Лишь самые трудолюбивые и настойчивые добивались своего и могли улучшить свое положение.

Что такое феодальная повинность?

Повинности крестьян заключались в соблюдении нескольких пунктов договора, при заключении которого феодал обязывался предоставить крестьянину и его семье землю для проживания и засева поля, а также защищать его землю и поместье от нападений врагов. При этом такой вид соглашения не был рабовладельческим: в любой момент семья крестьянина могла перейти к другому феодалу в услужение, но земли, которые ему выделялись, конечно же, отбирали.

В средневековой истории феодальных повинностей было несколько:

- Барщина.

- Денежный оброк в пользу феодала.

- Церковная десятина.

- Другие условия местного характера.

Барщина

Эта феодальная повинность заключалась в принудительной обязанности работать на поле господина 2-3 дня в неделю. Посев и жатва зерновых, покос сена, строительство и ремонт зданий, уход за скотом и многие другие виды работ были тяжелым ярмом на шее крестьянина.

Феодал часто нарушал условия барщины и задерживал на своих работах подневольных людей: пока они гнули спину на господина, на их полях обсыпался хлебный колос, сохли овощи и портилось нескошенное сено. Барщина являлась самой тяжелой и невыгодной оплатой за принадлежность к землям феодала, а учитывая то, что условия договора постоянно нарушались, это рождало смуты и недовольства.

Церковная десятина

Эта феодальная повинность была самой гнетущей: от нее невозможно было избавиться выкупом или снизить процент выплаты, каждая семья обязана была выплачивать церкви десять процентов своей прибыли со всех видов деятельности. Неудивительно, что церковные деятели средневековья утопали в роскоши.

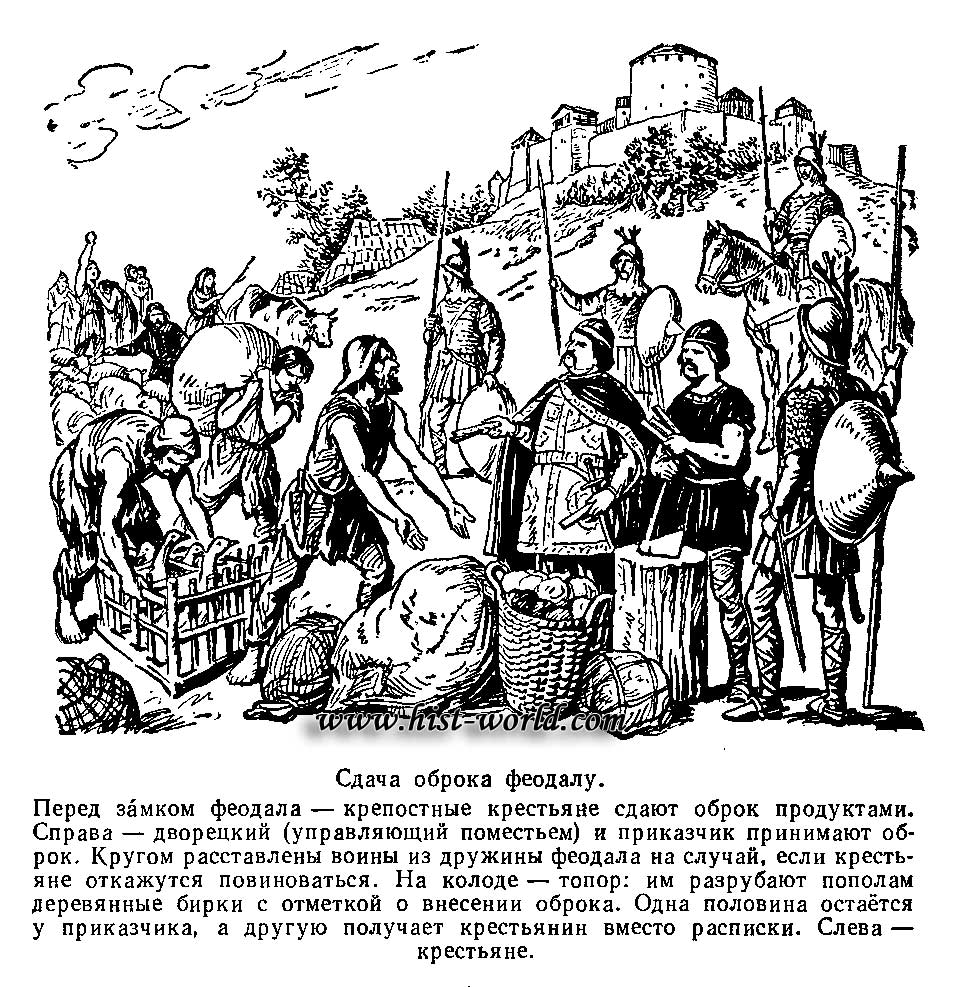

Оброк

Материальная плата своему господину была еще одной феодальной повинностью за право пользоваться его землей и защитой. Оброк был нескольких видов:

– Денежный: определенная сумма денег ежегодно выплачивалась в казну местного господина. Деньги крестьяне получали от продажи своих товаров на ярмарках, которые устраивались раз в несколько месяцев. Также ремесленники получали оплату за свои труды, которой и платили оброк господину.

– Продуктовый: оплата проводилась продуктами животноводства и птицеводства – мясо, яйца, молоко и изготавливаемые сыры, мед и вино, овощи и фрукты. Часто за неимением большего выплачивали зерном из собранного урожая.

– Различные смешанные формы оплаты: живностью, предметами ремесла – тканью, пряжей и посудой, добытыми шкурками пушных животных или выделанной кожей

После выплаты всех налогов и обязательств у простого крестьянина оставалось совсем мало для своих нужд, но при этом каждый старался работать как можно лучше и качественнее, поэтому у ответственных семей медленно, но стабильно шло улучшение материального положения, и некоторым даже удавалось выкупить землю и освободить себя от основных повинностей.

Некоторые виды других обязательств

Были и другие повинности, которые были не менее тяжелыми:

- Право первой ночи – самое оскорбительное обязательство, которое сохранялось вплоть до времен Наполеона Бонапарта. В отдельных случаях была возможность откупиться от этого права довольно большой суммой денег. В отдельных областях практиковалось «разрешение на брак», по которому требовалось получить от господина (иногда за плату) разрешение жениться на определенной женщине.

- Право мертвой руки – если умирал глава семейства, на которого была оформлена земля, она возвращалась феодалу. Но часто использовались выплаты оброка, если семья после потери главного кормильца могла продолжать ее обрабатывать

- Воинская повинность – в военное время мужчина в подневольной семье обязан был вставать на защиту страны, местной области или идти в крестовый поход.

В разных странах и в разные времена феодальные повинности были обусловлены местными обычаями, верованиями и условиями жизни: где-то они были более лояльны, в других местах, наоборот, граничили с рабством, нарушая все права человека, что впоследствии вызвало бунты, революции и отмену феодального права.

Источник

Повинности и быт крепостных крестьян

Крепостной должен был работать на феодала. Принудительные работы крепостных на феодала назывались повинностями.

Повинности существовали различные. Несколько дней в неделю крепостные должны были проработать на земле феодала. Они обрабатывали его поля, убирали и свозили урожай в его закрома, ухаживали за его скотом. Такая работа крепостных крестьян на барской земле называлась барщиной. Барщина была наиболее тяжёлой повинностью. Пока крестьянин убирал урожай на господском поле и косил траву на господском лугу, на его участке хлеб осыпался, а трава сохла.

Ежегодно крепостной отдавал феодалу часть продуктов из своего хозяйства – зерно, скот, птицу, яйца, а также пряжу, домотканное полотно. Эта повинность называлась оброком. Одну десятую урожая и приплода скота крестьянин обязан был отдавать церкви. Этот оброк назывался десятиной.

В результате у крестьянина оставалась лишь малая часть того, что он получал от своего хозяйства ценой тяжёлого повседневного труда. И всё-таки положение крепостного было лучше, чем положение раба в древности. Крепостной крестьянин, у которого было своё хозяйство, стремился лучше обрабатывать землю, чтобы собрать более высокий урожай. Тогда после уплаты оброка и десятины он смог бы больше оставить и для себя. У крепостного был свой дом и своя семья, которую нужно было кормить. Поэтому в отличие от раба крепостной крестьянин был заинтересован в результатах своего труда.

Вот почему в средние века, несмотря на жестокий гнёт феодалов, темноту и забитость крепостных крестьян, орудия и приёмы труда хотя и очень медленно, но неуклонно улучшались.

Крестьяне ютились в глинобитных хижинах или в деревянных избах. Питались они крайне скудно – большей частью лишь ячменной или ржаной похлёбкой, приправленной кореньями, часто даже несолёной. Соль привозили в то время издалека, она стоила очень дорого.

Жизнь впроголодь из поколения в поколение была обычной для крестьян. Их дети были хилыми и болезненными. От эпидемий вымирали целые округа. Любой каприз природы – засуха, наводнение, слишком холодная зима, дождливое лето – оставлял людей без средств к существованию. Феодалы и в плохой год безжалостно забирали у крестьян то немногое, что удавалось собрать с полей. Начиналась голодовка. Масса крестьян вымирала.

Но и в урожайный год жизнь крепостного была невесёлой. Тяжёлый, непосильный труд, издевательства со стороны господ, жестокие наказания были постоянными спутниками крестьянской жизни при феодальном строе.

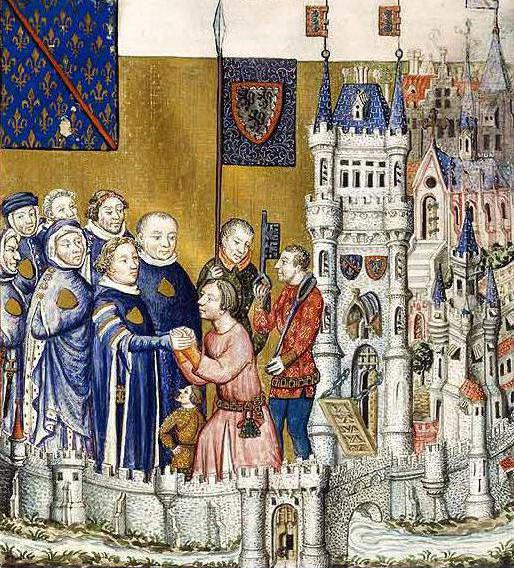

Быт феодалов.

Феодалы называли себя «благородными» людьми, а всех других людьми «простыми» или «подлыми». Признаком «благородства» считалось у них владение феодом, умение воевать и презрение к труду. Чем знатнее был феодал, тем больше времени тратил он на пирушки, охоту, воинские упражнения, верховую езду и пустые забавы. Только себя феодалы считали настоящими людьми, а крепостных всячески унижали.

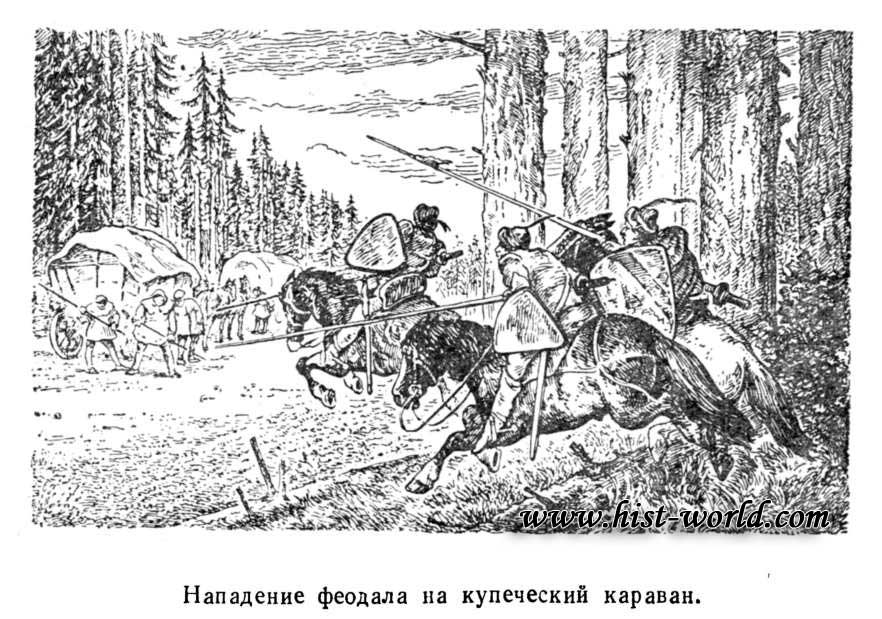

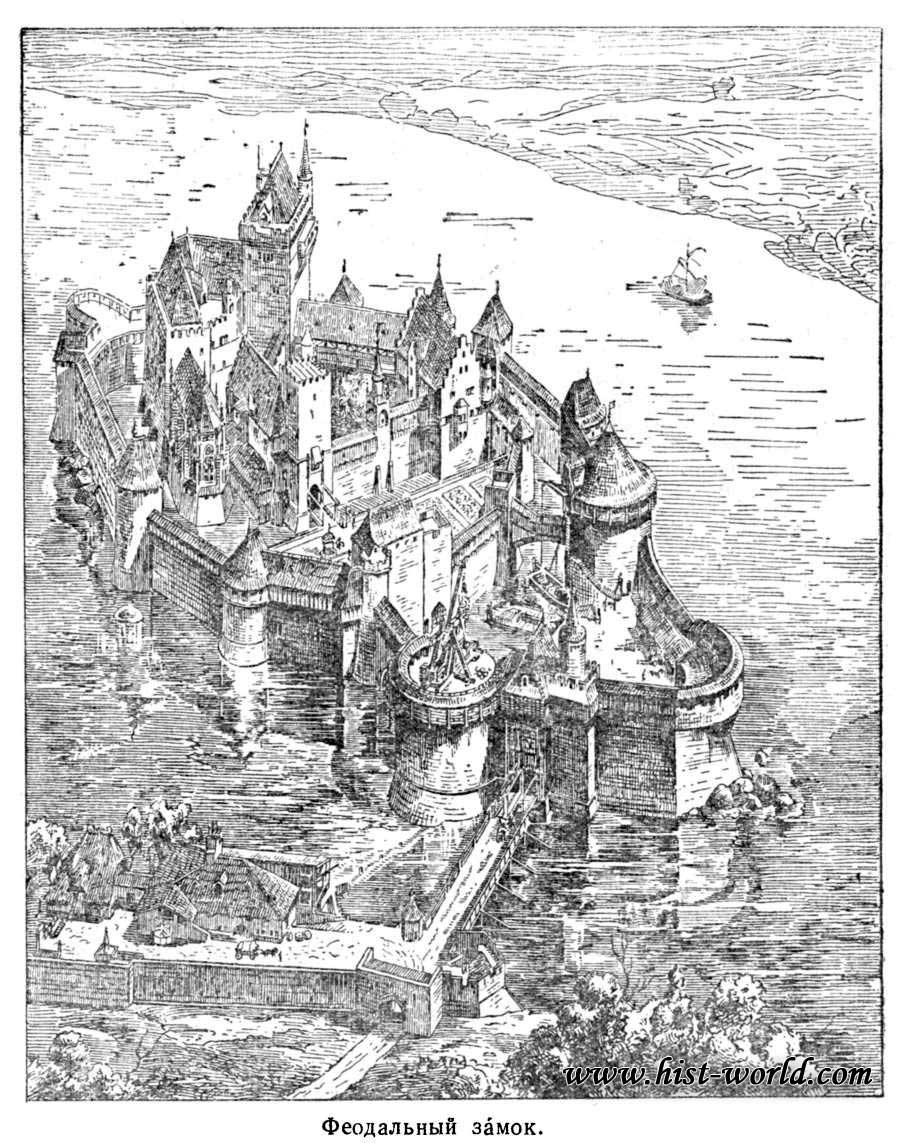

Жили феодалы в замках. Это были грозные каменные крепости с высокими стенами, башнями и бойницами. Ещё и сейчас во многих странах можно встретить пережившие столетия средневековые замки. Эти укрепления защищали феодала от гнева народа и от нападения других феодалов. Многие замки были подлинными разбойничьими гнёздами. На мирных крестьян, на купцов, проезжавших мимо, нападали феодалы со своими дружинами и беспощадно грабили их.

Редко кто из феодалов, кроме священников, умел читать и писать. Феодалы были грубы и жестоки не только по отношению к крепостным, но и в собственных семьях. Они признавали лишь грубую силу и не считались ни с какими законами.

Замок старались поставить в самом неприступном месте – на вершине крутого холма, на скале, на острове посреди реки. Замок опоясывала высокая и толстая каменная стена. На верху стены была сделана крытая дорожка, по которой ходили воины. Иногда вместо неё для защиты воинов от неприятельских стрел на стене воздвигали каменные зубцы, примерно в рост человека. Между зубцами оставляли небольшие промежутки; отсюда воины осыпали стрелами врагов во время осады. Некоторые замки имели по нескольку рядов стен. К стене снаружи примыкал глубокий ров, часто наполненный водой. Через ров перебрасывался подъемный мост. В случае опасности мост поднимался, массивные ворота наглухо закрывались. Но, если неприятелю удалось пробиться сквозь стены, это ещё не означало, что он овладел замком. Необходимо было взять центральную башню, самое высокое и неприступное место в замке. В башне всегда царил полумрак: узкие окна в каменных стенах почти не пропускали света. Здесь находились помещения для феодала и его слуг, а в подземелье – тюрьма. Размеры центральной башни одного из замков во Франции, остатки которого сохранились до наших дней,- 64 м в высоту и 31 м в ширину; стены её – семиметровой толщины. Взять приступом такую башню было почти невозможно.

Главной заботой феодала была готовность к войне. К концу XI века конные воины-феодалы (их называли «рыцари», что значит – кавалеристы) превратились в настоящие подвижные крепости. Металлические доспехи – кольчуга (длинная рубашка из стальных колец) или панцирь на теле; шлем с забралом, закрывающим лицо, на голове; железные перчатки и чулки – покрывали рыцаря с головы до ног. Обоюдоострый меч, тяжёлое длинное копьё и щит с родовым гербом составляли его вооружение. Боевых лошадей также покрывали металлическими латами (склёпанными друг с другом пластинами).

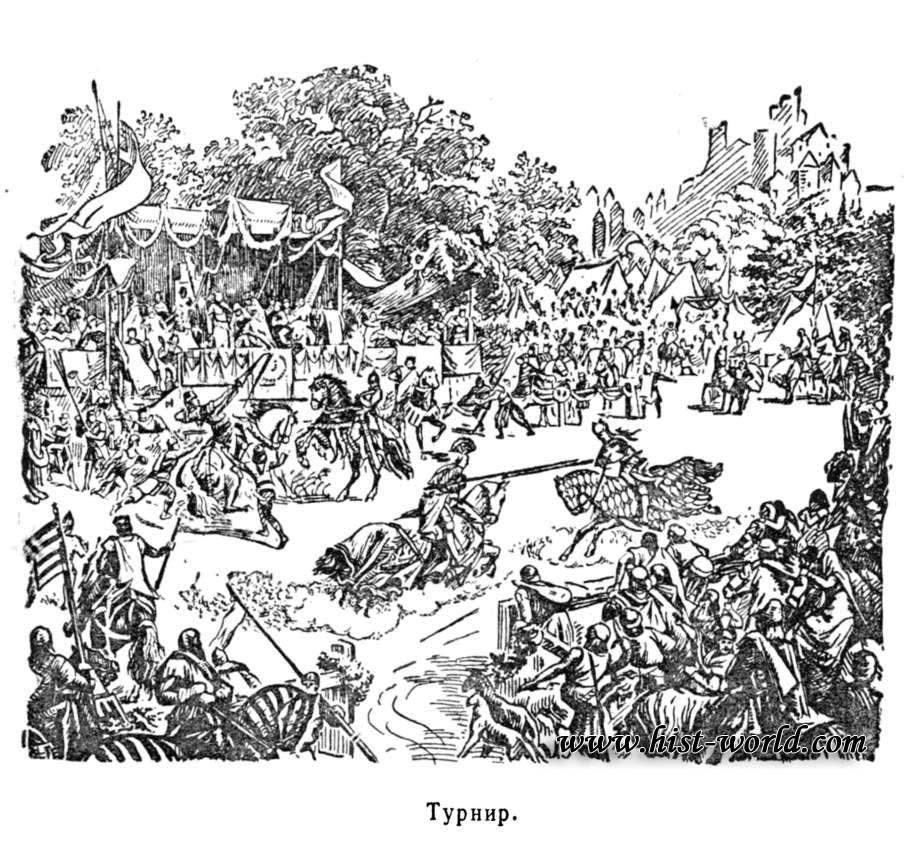

Рыцари часто устраивали военные состязания – турниры. Победа на турнире считалась признаком высшей доблести. Хотя на турнирах сражались чаще всего тупым оружием, редко какой из них обходился без смертельных случаев. На турниры феодалы приезжали в лучших одеждах, с богато украшенным оружием. Чтобы блеснуть на турнире, феодал нередко выколачивал из своих крепостных крестьян и ремесленников дополнительные оброки и поборы.

Власть феодала над крепостными крестьянами.

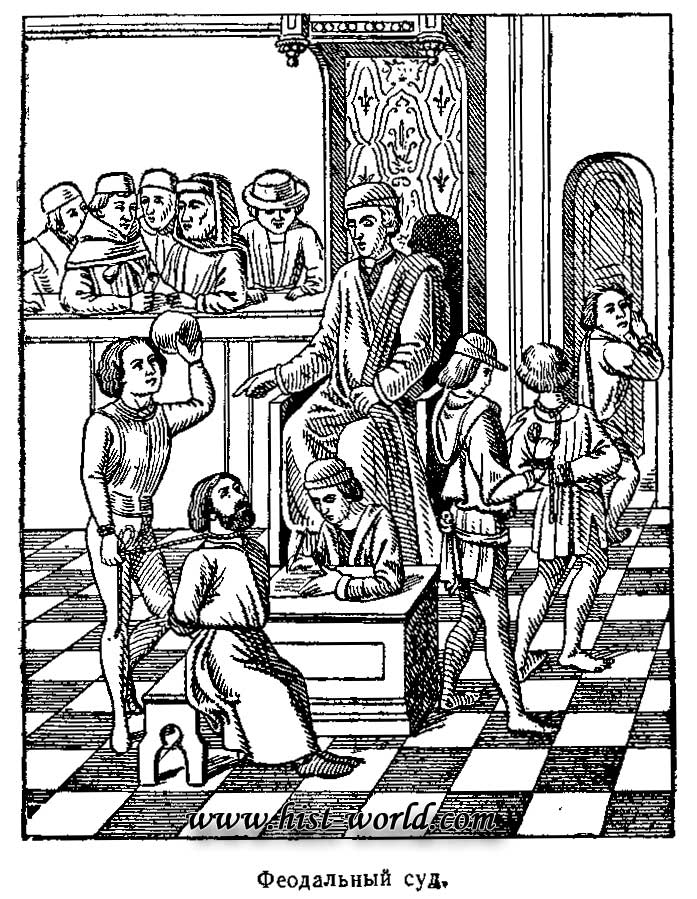

Феодал распоряжался судьбой крестьянина. Если крепостной убегал, то его ловили и силой возвращали в поместье. Крепостных подвергали физическим наказаниям и пыткам. В своём поместье феодал сам получал налог, был военачальником и судьёй. Без разрешения феодала крепостной не мог вступить в брак. А разрешение не давалось без особой платы. Брак между крепостным и свободным человеком считался для свободного позорным. Такой свободный превращался в крепостного.

Феодал распоряжался судьбой крестьянина. Если крепостной убегал, то его ловили и силой возвращали в поместье. Крепостных подвергали физическим наказаниям и пыткам. В своём поместье феодал сам получал налог, был военачальником и судьёй. Без разрешения феодала крепостной не мог вступить в брак. А разрешение не давалось без особой платы. Брак между крепостным и свободным человеком считался для свободного позорным. Такой свободный превращался в крепостного.

Если крестьянин умирал, то его дети, прежде чем они получат наследство, должны были уплатить сеньору особую подать. При встрече с сеньором крестьяне снимали шапки и падали на колени. Феодал мог искалечить и даже убить крепостного. За это на него налагали покаяние в церкви или небольшой штраф. Но крепостной, который хотя бы косо посмотрел на сеньора, мог проститься с жизнью.

Редко встречался феодал, который хорошо относился бы к крепостным. Такого человека другие феодалы высмеивали и презирали.

Крестьяне нигде не могли найти защиты от притеснений феодалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСАТЕЛЬ XII ВЕКА О ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯН.

Всем известно, как сеньоры притесняют своих несвободных крестьян – мужчин и женщин. Не довольствуясь обычными их повинностями, они постоянно и без милосердия изъявляют притязание на самое их имущество вместе с их личностью и на самую их личность вместе с имуществом. И вот сверх положенного они трижды, четырежды и сколько им ни вздумается раз в году добро их расхищают, бесчисленными службами их утесняют и тяжкое, и невыносимое бремя на них налагают, так что большинство вынуждено покидать собственную землю и убегать на чужбину. Но, что хуже всего, они не боятся продавать за презренные деньги тех самых людей.

You have no rights to post comments

Источник

Крестьяне были наиболее численным слоем населения Западной Европы. На них было возложена миссия обогащать высшие классы общества, такие как духовенство и феодалы.

Крестьян в средние века прикрепляли к феодалу, который раздавал им земли, за них они должны были платить феодалу. На них были наложены некие повинности, о которых пойдет речь ниже. Повинности – это плата крестьян за то, что феодал брал их под свою защиту. Если на землю крестьян нападут, феодал должен был вывести армию и защитить свои владения. Это было в идеале, а на самом деле, феодалы чаще всего заботились о собственных землях и замках, нежели о землях данных крестьянам.

Разделить все эти формы крестьянских повинностей можно смело разделить на четыре больших категории:

– барщина;

– натуральный оброк;

– денежный оброк;

– другие повинности;

А теперь о каждой из названных категорий подробно.

Барщина

В целом, барщина – это труд крестьянина в пользу феодала, к которому обязывался каждый крестьянин, которому феодал дал земельный участок. Крестьяне были обязаны работать не только на своей земле, но также отрабатывать определенное количество времени на землях феодала, причем абсолютно бесплатно. Еще они должны были работать в хозяйстве, а также при строительстве дорог и при перевозке грузов. Число дней было четко зазначено, однако феодалы чаще всего не соблюдали это правило и пользовались крестьянами значительно чаще, чем можно было.

Натуральный оброк

Натуральный оброк – это особый вид повинностей, при котором крестьяне, жившие на земле феодала, должны были отдавать часть продуктов в пользу феодала. Крестьяне в обязательном порядке были обязаны проносить феодалу часть всего зернового урожая, а также и все остальное, что они выращивали на своей земле – овощи, фрукты. Кроме этого они должны были делиться продуктами животноводства – яйцами, птицей. Но и на этом феодалы не остановились, они также отбирали у крестьян сено, ремесленные изделия, дрова и другое.

Денежный оброк

Денежный оброк – повинность, которая была возложена на крестьян феодалами, суть которой полегала в денежных платежах в пользу феодала.

Крестьяне, у которых были ресурсы, должны были продавать их на рынках и ярмарках, а часть вырученных денег отдавать феодалам. В средневековье уже был достаточно большой процент избыточного продукта, что дало возможность вести торговлю меж поселениями, городами, а также государствами. Нужно сказать, что денежная система в средневековье была недостаточно развитой, поскольку крестьяне больше предпочитали не торговать, а обмениваться продуктами питания. Поэтому денежный оброк начал набирать обороты уже в позднее средневековье.

К другим повинностям можно отнести обязанности печь хлеб в хозяйстве феодала, ухаживать за его поместьем. Во Франции, например, крестьяне должны были давить виноград на пользу феодала.

Крестьяне в средневековой Европе не были полностью зависимыми от феодалов, как крестьяне в Восточной Европе, они не были рабами. Крестьянам даже разрешалось переходить с одной земли на другую, служить то у одного феодала, то у другого.

Крестьяне составляли около 90-95 % всего населения Европы, однако они не играли никакой политической роли в этом регионе. Вся власть принадлежала тем остальным 5-ти %.

Положение крестьян было значительно хуже, нежели мещан, которым разрешалось заниматься ремеслом. Крестьянами не было разрешено объединяться в цехи, это считалось очень благородной работой, и чтобы стать мастером нужны были годы обучения и деньги.

При необходимости крестьяне должны были взять в руки оружие и служить в армии, играть роль ополчения, которое бросалось в бой первым и особо не ценилось. В остальных же случаях крестьянам было строго запрещено владеть железным оружием, нарушение этого закона жестоко каралось судом феодала.

Как вывод, можно сказать, что крестьяне были основной категорией населения средневековой Европы, около 95%. На них была возложена задача (повинности): работать в пользу феодала, а также отдавать ему часть своего урожая и денег. Речь идет о четырех формах таких повинностей: барщина, натуральный и денежный оброк и другие повинности.

Источник

Барщина и оброк – это разновидности феодальной зависимости крестьян от землевладельцев, которые появились на Руси в эпоху формирования крепостной зависимости. Они были установлены между владельцами земель и людьми, которые проживали на этих землях. Те крестьяне, которые не могли себе позволить выкупить землю (потом они и вовсе потеряли это право), были вынуждены всю жизнь арендовать её у помещиков. Плата взималась деньгами, продуктами труда, либо трудовой повинностью.

Что такое барщина

Что означает понятие «барщина»? Барщиной называется принудительный труд крестьян в хозяйстве землевладельца. Она могла исчисляться как продолжительностью времени, так и объёмом работы. Барщина существовала на Руси ещё в эпоху «Русской Правды» (XI век) и практиковалась в некоторых регионах России вплоть до конца 1880-х годов. Определение «барщина» в западных регионах страны звучало как «панщина» (от слова «пан», а не «барин»).

Эта повинность крестьянина в пользу феодала получила широкое распространение в XVI веке, когда везде стало затруднительным брать оброк деньгами или продуктами. Основная часть крестьян жила очень бедно, и с них попросту нечего было взять. Поэтому была введена трудовая повинность: за пользование землёй крестьянин должен был бесплатно работать в хозяйстве помещика своим инвентарём.

Землевладелец сам определял, какие обязанности должны

были выполнять его крестьяне на барщине: обрабатывать землю, заготавливать

сено, работать на ремонтных и строительных работах и т.д. Барщина была также

распространена среди монастырских крестьян (люди отрабатывали свою повинность на

землях, принадлежащих монастырям).

Часто использовалась комбинированная феодальная

зависимость: часть арендной платы крестьяне вносили оброком, а часть –

отрабатывали барщиной.

Указ о трехдневной барщине

В 1797 году император Павел I своим указом от 5 апреля ограничил барщину тремя днями в неделю, а также запретил привлекать крестьян к работам в хозяйстве помещика по воскресеньям и праздничным дням. Эти ограничения соблюдались повсюду в России и в последующем.

Отмена барщины

Барщина и оброк просуществовали очень долго, несмотря

на то, что они были явными пережитками феодализма.

Эти повинности сохранялись даже после ликвидации крепостного права. Причинами

тому было экономическое состояние страны, которое не могло подстроиться под

новую систему отношений, а также грабительская сущность реформы: объявленные

свободными крестьяне ещё должны были откупиться от помещиков, и мало у кого были

средства на это. Они на протяжении десятилетий продолжали называться

«временнообязанными».

Крестьяне – определение

Крестьяне – это сельское население, занятое в

сельскохозяйственном производстве. Первоначально это были свободные

земледельцы. В раннем Средневековье они попали в экономическую и политическую

зависимость от феодалов. Именно крестьяне являются основой всего русского

народа.

По самой распространённой версии, слово «крестьянин» произошло

от слова «христианин» в старорусском произношении. Главное отличие крестьянина

от фермера состоит в том, что он живёт, главным образом, натуральным хозяйством

и бо́льшую часть сельхозпродукции выращивает не на продажу, а потребляет в

своей семье и отдаёт феодалу.

Что такое оброк

Оброк – одна из форм феодальной ренты, платёж феодалу в денежной либо в натуральной форме. Он взимался помещиками с крестьян, как арендная плата за пользование землёй.

При оброчной системе повинностей крестьяне имели

возможность сами распоряжаться своим временем. В этом смысле они были более

свободными, чем те, кто отрабатывал свою повинность барщиной. Они были меньше

привязаны к земле, поэтому могли заработать и «на вольных хлебах» – различными

промыслами, извозом и прочими видами деятельности, не обязательно связанными с

сельским хозяйством. Основная часть государственных крестьян несли оброчную

форму повинности.

Оброк просуществовал в натуральной форме до 1861 года,

а в денежной форме – до 1863 года.

Натуральный оброк

В понятие

«оброк» включалась любая дань, которую феодал взимал с крестьян: деньгами,

продуктами сельского хозяйства, ремесленными изделиями и даже людьми

(холопами).

Поскольку крестьяне жили натуральным хозяйством и

деньги у них водились редко, натуральный оброк, выплачиваемый сельхозпродуктами

(прежде всего, зерном) был более распространённым, чем денежный.

Платить

оброк крестьяне перестали уже вскоре после манифеста от 18

февраля 1861 года, зато с них начали взимать выкупные платежи. А вот барщина в

истории нашей страны задержалась дольше: в целом ряде регионов её практиковали

вплоть до 1888 года, когда обязательные отношения крестьян к помещикам были

прекращены законодательством. Термин

«барщина» при этом мог уже не употребляться, но сущность отношений

землевладельцев с крестьянами оставалась той же.

Проверьте свои знания

Когда барщина получила широкое распространение?

в 16 веке

в 17 веке

в 18 веке

в 14 веке

Кто ввел указ о трехдневной барщине?

Петр I

Павел I

Николай II

Александр I

В какой день было запрещено работать на помещика ?

Субботу

Четверг

Воскресение

Пятницу

До какого года сохранялся натуральный оброк?

до 1841 года

до 1861 года

до 1851 года

до 1871 года

До какого года крестьяне платили барщину в России ?

до 1888 года

до 1898 года

до 1878 года

до 1889 года

Что такое барщина и оброк

Добавьте Ваш комментарий

3 274 просмотров

Источник