Рабство это польза или вред

Íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè ðàáîâëàäåëü÷åñêèé ñòðîé ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü ïðîãðåññèâíûì. Åùå áû, ó äèíîçàâðîâ íå áûëî ðàáîâ, ïîòîìó îíè è âûìåðëè! Îñòàëîñü ïîíÿòü, ïî÷åìó ñ ãîäàìè âûìåðëè è ðàáîâëàäåëüöû.

Ìû ìûñëèì î ðàáñòâå ìîçãîì öèâèëèçîâàííîãî ÷åëîâåêà, æèâóùåãî â XXI ñòîëåòèè, è íè÷åãî ñ ýòèì íå ïîäåëàåøü. Ïîýòîìó ìû íå ìîæåì ïîíÿòü, êàêèì îáðàçîì òûñÿ÷åëåòèÿìè íåìàëàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñòâà ñèäåëà â ðàáñêèõ êîëîäêàõ è ïðåäïðèíèìàëà ÷ðåçâû÷àéíî ìàëî óñèëèé ê òîìó, ÷òîáû îò ýòèõ êîëîäîê èçáàâèòüñÿ.

Íî îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ðàáñòâà â òîì, ÷òî îíî ÷ðåçâû÷àéíî äîëãî óäîâëåòâîðÿëî áóêâàëüíî âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà. È äåëî òóò íå òîëüêî â ñòîêãîëüìñêîì ñèíäðîìå, íî è â òîì, êàê áûëî óñòðîåíî îáùåñòâî.

Ðàáñòâî êàê ïðèîáùåíèå ê öèâèëèçàöèè

Ðàá, äîáûâàþùèé âîäó. Åãèïåòñêàÿ ôðåñêà

Ñàìûì êðóïíûì ðàáîâëàäåëü÷åñêèì îáùåñòâîì äðåâíîñòè áûë Åãèïåò. Ñòðîãî ãîâîðÿ, âñå åãî æèòåëè ôîðìàëüíî áûëè ðàáàìè ôàðàîíà. Íî, êðîìå òîãî, èìåëîñü åùå ìíîæåñòâî ðàáîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ðàáîâ ëè÷íûõ, êîòîðûå áûëè ðàáàìè íå ôîðìàëüíî, à ÷òî íè íà åñòü ðåàëüíî. Ïî÷åìó â Åãèïòå ðàáñòâî áûëî òàê ïîïóëÿðíî, à â ñîâðåìåííîì åìó Êèòàå – íå îñîáî? (Òî åñòü ðàáû òàì áûëè, äà è æèçíü çàâèñèìûõ îò ìåñòíûõ âëàñòèòåëåé êðåñòüÿí áûëà âåñüìà ïîõîæà íà ðàáñêóþ, íî ìàñøòàáû è áëèçêî íå ñðàâíèòü ñ åãèïåòñêèìè.) Ïðàâèëüíûé îòâåò: ïîòîìó ÷òî Íèë.

Åñëè â Êèòàå, áëàãîñëîâåííîì îàçèñå èäåàëüíîãî êëèìàòà è ïëîäîðîäèÿ, ÷åëîâåê ìîã âåñü ãîä ïîòèõîíüêó îáðàáàòûâàòü ñâîé êëî÷îê çåìëè, îáåñïå÷èâàÿ ïðîïèòàíèå ñâîåé ñåìüå è åùå îòäàâàÿ èçëèøêè ðåìåñëåííèêàì, òîðãîâöàì, ÷èíîâíèêàì, âîåííûì, òî â Åãèïòå äåëî îáñòîÿëî èíà÷å. Òàì âñå ïîëÿ áûëè âûòÿíóòû âäîëü Íèëà, òàì òðåáîâàëàñü ìîùíàÿ ñèñòåìà èððèãàöèè, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî âåëîñü ïåðèîäàìè è ðûâêàìè: òî âñå âìåñòå ñðî÷íî êîïàþò òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ âîäîîòâîäîâ è êàíàëîâ è ñ áåøåíîé ñêîðîñòüþ âñïàõèâàþò çåìëþ, à òî ñëåäóþùèå òðè ìåñÿöà íà ïîëÿõ äåëàòü íå÷åãî è ìîæíî ñòðîèòü ïèðàìèäû. Îäèíî÷êà-çåìëåäåëåö â Åãèïòå áûë îáðå÷åí, åñëè íå áðàòü êîå-êàêèõ óäà÷íûõ òåððèòîðèé â äåëüòå.  îáùåì, ïåðèîäè÷åñêè íà çåìëå òðåáîâàëàñü ðàáîòà ñðàçó îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ðóê. Ïîýòîìó òàê ýôôåêòèâíà áûëà ñèñòåìà ðàáñòâà, ïðè êîòîðîé ìîæíî áûëî â ëþáîé ìîìåíò ìîáèëèçîâàòü òûñÿ÷è è òûñÿ÷è ÷åëîâåê íà ñðî÷íûå ìàñøòàáíûå ðàáîòû.

Ðèìñêèé þíîøà-ðàá, îáíîñÿùèé ïèðóþùèõ âèíîì. Ãðàâþðà 1887 ãîäà

Ïî÷åìó ðàáû íå ðàçáåãàëèñü âî âñå ñòîðîíû, êîãäà èõ îñîáî íèêòî íå îõðàíÿë, à âñÿ ïëàíåòà áûëà ïî áîëüøîìó ñ÷åòó òåððà èíêîãíèòà – áåãè êóäà õî÷åøü, ñòðîé ñåáå òàì èçáóøêó è æèâè ñâîáîäíî è ñ÷àñòëèâî?

Ïîòîìó ÷òî âñþäó èõ æäàëè ãîëîä, ïóñòûíÿ è íåâåäîìûå óæàñû, à áûòü ðàáîì â Åãèïòå – â öåëîì äåëî íåïëîõîå: ãàðàíòèðîâàííàÿ êîðìåæêà, ëüíÿíûå îäåæäû, ïèâî ïî ïðàçäíèêàì è íèêàêîãî áåñïîêîéñòâà î çàâòðàøíåì äíå.

È, ÷òî ñàìîå âàæíîå, Åãèïåò òîãäà áûë öåíòðîì ìèðîâîé öèâèëèçàöèè. Çäåñü êèïåëà æèçíü, çäåñü áûëè ïðàçäíåñòâà è âðà÷è, íîâîñòè è ìîäû, óäîáíûå òóàëåòû è òîíêèå êóøàíüÿ… Âñå ýòî èíîãäà äîñòàâàëîñü è ðàáàì. À íåêîòîðûå ðàáû äîñòèãàëè íåìàëûõ âûñîò è æèëè ñî âñåâîçìîæíûì êîìôîðòîì: óïðàâëÿþùèå ó ÷àñòíûõ õîçÿåâ, íàäçèðàòåëè çà õðàìîâûìè ðàáàìè èëè âîîáùå öàðåäâîðöû è êðóïíûå ÷èíîâíèêè.

Ïîìåíÿòü âñå ýòî íà ïåðâîáûòíóþ æèçíü â íåâåäîìûõ êðàÿõ, ñòðàäàòü ïîïåðåìåííî îò õîëîäà è çíîÿ, îò ãîëîäà, íàñåêîìûõ è áîëåçíåé è ñäîõíóòü ëåò â äâàäöàòü ïÿòü îò æèçíåííûõ òÿãîò? Äóðàêîâ íå áûëî.

Çà ðåäêèìè èñêëþ÷åíèÿìè ðàáñòâî âñåãäà ñîäåðæàëî â ñåáå ýëåìåíòû êóëüòóðòðåãåðñòâà: ëþäè èç îòñòàëûõ ðåãèîíîâ ïðèâîçèëèñü â áîëåå ðàçâèòûå îáëàñòè è çíàêîìèëèñü ñ ìåñòíûì ìèðîóñòðîéñòâîì.

Ðûíîê íåâîëüíèêîâ â Êîíñòàíòèíîïîëå. Óèëüÿì Àëëåí, 1838 ãîä

Êîãäà â 70-õ ãîäàõ I âåêà äî íàøåé ýðû â Ðèìå âñïûõíóëî âîññòàíèå Ñïàðòàêà, îäíî èç ñàìûõ óñïåøíûõ ðàáñêèõ âîññòàíèé â ìèðîâîé èñòîðèè, èìåííî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî è ïîãóáèëî áóíòîâùèêîâ. Îíè óæå âçÿëè áîãàòåéøóþ äîáû÷ó, ðàçãðàáèëè ìíîæåñòâî ïîñåëåíèé è, ïî ñâèäåòåëüñòâó Ïëóòàðõà, ñàì Ñïàðòàê ñïàë è âèäåë, êàê áû ñ ýòèì çîëîòîì áåæàòü â ãëóøü, â Öèçàëüïèéñêóþ Ãàëëèþ, çàòåðÿòüñÿ òàì è æèòü ñâîáîäíî è ñ÷àñòëèâî… Íî áîëüøèíñòâî åãî ñîðàòíèêîâ âîâñå íå õîòåëè áåæàòü. Îíè õîòåëè â Ðèì! Îíè õîòåëè îáðàòíî, ïðîñòî íà íåñêîëüêî èíûõ ðîëÿõ – áûòü ïðàâèòåëÿìè è äàæå âëàäåòü ðàáàìè. Ìîæíî è íå ïðàâèòåëÿìè, à ïðîñòî ñâîáîäíûìè ëþäüìè, íî ÷òîáû áûëè òåðìû, ëóïàíàðèè, òóøåííûå â ìåäó ñîíè, ïîñåùåíèå öèðêîâ, íó è äåíüãè íà âñå ýòî. Æèòü ñðåäè áîðîäàòûõ äèêàðåé, êîòîðûå äàæå íè îäíîé êîìåäèè Ïëàâòà íå âèäåëè? Äëÿ òîãî ëè îíè ïîêèíóëè ïóñòü îïàñíóþ, íî ïî÷åòíåéøóþ äîëæíîñòü ãëàäèàòîðîâ – ñ èõ ëþáîâíèöàìè, ïèðóøêàìè è ñëàâîé? Äà åñëè áû ÿ çíàë ïðî Ãàëëèþ, ÿ áû ëó÷øå îñòàëñÿ, ìíå äî ïåíñèè îñòàëàñü ïàðà ëåò, âûêóïèëñÿ áû, ñàì çàâåë ãëàäèàòîðñêóþ øêîëó, æèë áû â óâèòîì ïëþùîì äîìèêå íåäàëåêî îò îäíîãî èç ôîðóìîâ… Ãàëëèÿ! Îíè æ òàì âøåé åäÿò ñûðûìè!

Ãóìíî. À. Ã. Âåíåöèàíîâ, 1821 ãîä

×åðíîêîæèå – ðàáû è ñâîáîäíûå – â ÑØÀ âîâñå íå ãîðåëè æåëàíèåì âîçâðàùàòüñÿ «äîìîé». Îðãàíèçàöèè, êîòîðûå íîñèëèñü ñ ïðîæåêòàìè «âåðíóòü ÷åðíûõ â Àôðèêó», íàïðèìåð «Àìåðèêàíñêîå êîëîíèçàöèîííîå îáùåñòâî», íå íàõîäèëè æåëàþùèõ óåõàòü. Ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî äÿäåé Òîìîâ ðàçóìíî ïðåäïî÷èòàëî ñâîè êóêóðóçíûå òðóáêè, æàðåíûõ êóðèö è, áîã ñ íèì, ïóñòü ñåãðåãàöèþ, íî â öèâèëèçàöèè – ìóõàì, ãîëîäó è ëþäîåäàì íà èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå. (Õîòÿ «Àìåðèêàíñêîìó êîëîíèçàöèîííîìó îáùåñòâó» è óäàëîñü îñíîâàòü îäíó òàêóþ êðóïíóþ êîëîíèþ â Ëèáåðèè.)

Íî òàì, ãäå öèâèëèçàöèîííîå ïðåèìóùåñòâî áûëî íå íà ñòîðîíå ðàáîâëàäåëüöåâ, ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíî îòëè÷àëàñü. Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ, íàïðèìåð, â XV-XVII âåêàõ áûëà êðóïíåéøèì ðàáîâëàäåëü÷åñêèì ãîñóäàðñòâîì ìèðà, íî ïðè ýòîì çàõâà÷åííûå åå êîðñàðàìè íåâîëüíèêè èñïàíñêîãî è èòàëüÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ áåæàëè îòòóäà äîìîé ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè, âûêóïû çà íèõ ñîáèðàëè ìàññîâî, ïîñîëüñòâà áåçîñòàíîâî÷íî ðàáîòàëè, ñòàðàÿñü âûòðåáîâàòü ñâîèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì ñâîáîäó è îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîå âîçâðàùåíèå.

Ðàá çàùèùåí

Àëåêñàíäð II îñâîáîæäàåò êðåñòüÿí. Ãóñòàâ Äèòòåíáåðãåð, XIX âåê

À. Í. Ýíãåëüãàðäò, ó÷åíûé-õèìèê, îòïðàâëåííûé â 70-å ãîäû XIX âåêà â ïîëóäîáðîâîëüíóþ ññûëêó â ñâîå ðîäîâîå èìåíüèöå ïîä Ñìîëåíñêîì, îñòàâèë íàì ôàêòè÷åñêè äíåâíèê, ìíîãî ëåò îïèñûâàþùèé æèçíü ðóññêèõ êðåñòüÿí âñêîðå ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ. Äàæå òàêîé ïðîãðåññèâíî ìûñëÿùèé ÷åëîâåê, êàê Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, âûíóæäåí áûë ñîîáùàòü èíîãäà ïàðàäîêñàëüíûå íàáëþäåíèÿ: ïðè êðåïîñòíîì ïðàâå ìóæèêè ðåæå ãîëîäàëè è ÷àñòî æèëè ëó÷øå, ÷åì ñåé÷àñ. «Â êðåïîñòíîå âðåìÿ êðåñòüÿíå ñâåðõ ñâîåé çåìëè ïîëüçîâàëèñü åùå è ãîñïîäñêèìè çåìëÿìè. Êðåñòüÿíàì âî âðåìÿ ðàáîò îòâîäèëèñü çà ÿðîâûì ãîñïîäñêèå ëóæêè äëÿ ïðîêîðìëåíèÿ ëîøàäåé… â ñëó÷àå êðàéíîñòè, ïîìåùèê äàâàë êîðìó äëÿ ëîøàäåé èëè ïîìîãàë ñâîèìè ëîøàäüìè, îñîáåííî ïðè áîðîíüáå è âîçêå». Ïîìåùèê äàâàë õëåá â ãîëîä, ëåñ – èçáó ïîñòàâèòü, ïîìåùèê áûë çàèíòåðåñîâàí â çäîðîâüå ñâîèõ ðàáîâ è ïðèðîñòå èõ ÷èñëà. Êîãäà êðåñòüÿíèí ïîòåðÿë õîçÿèíà, îí ïîòåðÿë è ãàðàíòèè. Åãî æèçíü è æèçíü åãî ñåìüè áûëè òîëüêî â åãî ðóêàõ, à ðóêè ýòè ÷àñòî îêàçûâàëèñü íåñïîñîáíûìè.

Êîíå÷íî, â ïîìåùè÷üåì õîçÿéñòâå îáèëèå çåìëè è ðàáîòíèêîâ ïîíèæàåò ðèñêè: íå óðîäèëñÿ îâåñ, çàòî ãðå÷èõà âûìàõàëà íà çàãëÿäåíüå; ïàëà êîðîâà, òàê åùå ñîðîê òåëÿò íàðîäèëîñü; åæåëè ðæè â ýòîì ãîäó íå õâàòàåò, òî ïðîäàäèì ïåíüêó è îïòîì äåñÿòü âîçîâ çåðíà êóïèì ïî äåøåâêå. À äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ìåëêîãî õîçÿèíà ëþáàÿ íåóäà÷à ôàòàëüíà, ê òîìó æå â íàøåì êëèìàòå íåóäà÷è äåëî òðàäèöèîííîå. Ñòðàøíîå îáíèùàíèå ìíîæåñòâà êðåñòüÿí ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ âûíóäèëî èõ ðâàíóòü â ãîðîäà è íà ôàáðèêè – èñêàòü ëó÷øåé äîëè. Ìíîãèå ïî ïðîãðàììå Ñòîëûïèíà ïîâëåêëèñü ïîêîðÿòü Ñèáèðü è ñãèíóëè òàì.

Ïÿòü ïîêîëåíèé ðàáîâ. Ôîòîãðàôèÿ XIX âåêà

Î òîì, ÷òî ÷åðíûå ðàáû íà ïëàíòàöèÿõ æèëè ñûòíåå, áûëè íàðÿäíåå îäåòû è êðåï÷å çäîðîâüåì, ÷åì áåëàÿ íüþ-éîðêñêàÿ áåäíîòà, ñêàçàíî âî ìíîæåñòâå àáîëèöèîíèñòñêèõ òåêñòîâ ïåðâîé ïîëîâèíû XIX âåêà. Êñòàòè, áîëüøèíñòâî àáîëèöèîíèñòîâ ìàëî âîëíîâàëèñü î áåñïðàâíîì ïîëîæåíèè íåãðîâ. Íàîáîðîò, íåãðîâ íà Ñåâåðå ëþáèëè è ïîíèìàëè êóäà ìåíüøå, ÷åì íà Þãå, àáîëèöèîíèñòû òðåáîâàëè îòìåíèòü ðàáñòâî (è ïî âîçìîæíîñòè îòïðàâèòü ÷åðíîêîæèõ êóäà-íèáóäü ñ ãëàç äîëîé), ÷òîáû ñîçäàòü ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ áåëîé áåäíîòû. È, ãëàâíîå, ÷òîáû ïîíèçèòü öåíó íà õëîïîê äëÿ ñåâåðíûõ ôàáðèê, òàê êàê ïîòîìó, ÷òî þæíûå ïëàíòàòîðû õîëÿò, áàëóþò è ðàñêàðìëèâàþò ñâîèõ ðàáîâ, àìåðèêàíñêèå òêàíè íà÷èíàþò ïðîèãðûâàòü áîëåå äåøåâûì àíãëèéñêèì òêàíÿì è èíäèéñêîìó õëîïêó!

Ðàá ñòîèò äîðîãî

Êîãäà ìû ñìîòðèì ôèëüìû òèïà «Äæàíãî îñâîáîæäåííîãî», ìû ñ÷èòàåì ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ, ÷òî ÷åðíûõ ðàáîâ áåñêîíå÷íî áüþò, èñòÿçàþò, êàëå÷àò è óáèâàþò. Åñòåñòâåííî, ðàç õîçÿåâà ìîãóò äåëàòü ñ ðàáàìè ÷òî óãîäíî, ïî÷åìó áû è íå îòðóáèòü ýòîìó ðàáó íîãó? Ìåæäó òåì ïî öåíàì 1840 ãîäà çäîðîâûé ðàá òðèäöàòè ëåò ñòîèë 1200 äîëëàðîâ. Êîðîâà ñòîèëà 12, ïðèëè÷íàÿ åçäîâàÿ ëîøàäü – îêîëî 50, íåáîëüøîé, íî êîìôîðòíûé äîì â ïðèãîðîäå – îêîëî 1000. Òåïåðü ïðåäñòàâü, ÷òî òû êóïèë ñåáå ÷åëîâåêà ïî öåíå 24 àâòîìîáèëåé ñðåäíåãî êëàññà. Êàê òû äóìàåøü, ÷òî áû òû ñäåëàë ñ òåì, êòî ïîïûòàëñÿ áû ýòîãî ÷åëîâåêà ïîìÿòü èëè ïîöàðàïàòü?

Öåíà ðàáà âñåãäà áûëà ãàðàíòèåé äîñòàòî÷íî áåðåæíîãî ñ íèì îáðàùåíèÿ – ãàðàíòèåé, êîòîðîé íå áûëî ó ñâîáîäíûõ ëþäåé.  òåõ æå Øòàòàõ òû ìîã áû ïèíàòü íîãàìè äåòâîðó èðëàíäñêîé áåäíîòû ñêîëüêî âëåçåò, íî çà øëåïîê, îòâåøåííûé íåãðèòåíêó, òû ìîã âëåòåòü íà âåñüìà ñåðüåçíóþ ñóììó ïî èñêó åãî õîçÿèíà.

Ïîýòîìó ñàìûå ÷óäîâèùíûå è ñàäèñòñêèå ôîðìû ðàáñòâî ïðèíèìàëî òàì, ãäå ðàáû íå ñòîèëè íè÷åãî. Íàïðèìåð, åâðåéñêèå ðàáû â ãåðìàíñêèõ êîíöëàãåðÿõ áûëè ñîâåðøåííî áåñïëàòíûìè. Ðàáîâ ÃÓËÀÃà ðàöèîíàëüíåå áûëî áûñòðåíüêî èçðàñõîäîâàòü íà ëåñîïîâàëå èëè íà î÷åðåäíîé âåëèêîé ñòðîéêå, à ïîòîì çàêîïàòü, ñìåíèâ íà ñâåæåíüêèõ.  ñîâðåìåííûõ âîñòî÷íûõ äåñïîòèÿõ òèïà ïîëïîòîâñêîé Êàìïó÷èè ðàáû íå ñòîèëè òîãî âîçäóõà, êîòîðûì îíè äûøàëè. Èìåííî òàì âîçíèêàëè òå õóäøèå ñöåíû ðàáñêîé æèçíè, êîòîðûå ìû âèäèì â «Äæàíãî îñâîáîæäåííîì».

Íåò, êîíå÷íî, æèçíü ðàáîâ íà òåõ æå âèðãèíñêèõ ïëàíòàöèÿõ âîâñå íå áûëà ñàõàðîì. Íî, ÷èòàÿ îáëè÷èòåëüíûå òåêñòû Ðîëüôà Ýäáåðãà, Ãîâàðäà Çèííà è ïðî÷èõ ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé ðàáîâëàäåíèÿ, ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî íå ñàõàðîì îíà áûëà íå òîëüêî ó ðàáîâ.

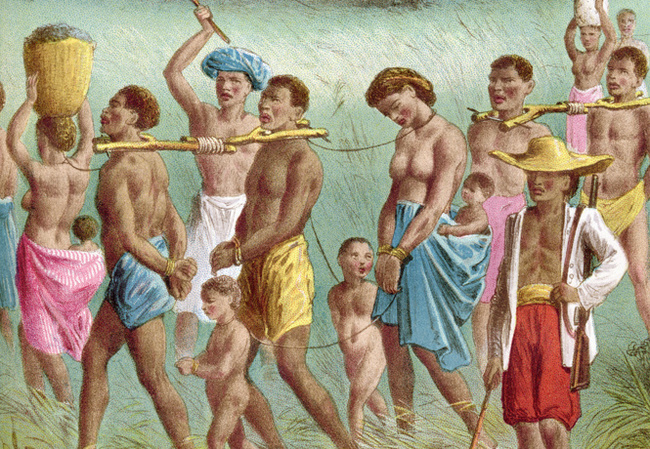

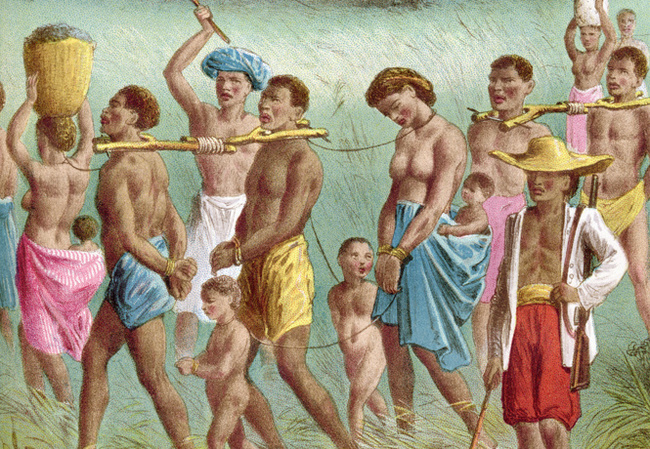

Âîò Çèíí ïèøåò î òÿæåëûõ óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ íàõîäèëèñü ðàáû ïðè ïåðåâîçêå èõ â Íîâûé Ñâåò: «Â ýòèõ óñëîâèÿõ óìèðàë ïðèìåðíî êàæäûé òðåòèé ÷åðíîêîæèé, ïåðåâîçèìûé ÷åðåç îêåàí, íî îãðîìíûå ïðèáûëè (÷àñòî âäâîå ïðåâûøàâøèå çàòðàòû íà îäèí ðåéñ) äåëàëè ýòî ïðåäïðèÿòèå âûãîäíûì äëÿ ðàáîòîðãîâöà, è ïîýòîìó òðþìû, êàê ðûáîé, áûëè íàáèòû íåãðàìè».

Óæàñíî? Óæàñíî. Íî âñïîìíèì, ÷òî, íàïðèìåð, êîðàáëè Ïëèìóòñêîé êîëîíèè, ñîãëàñíî äíåâíèêó Óèëüÿìà Áðýäôîðäà, ðåäêî äîâîçèëè äî Ïëèìóòà áîëåå ïîëîâèíû ñâîèõ ïàññàæèðîâ – ñîâåðøåííî ñâîáîäíûõ áåëûõ ëþäåé. Äóðíàÿ ïèùà, õîëîä, ìîðñêàÿ áîëåçíü, íåñîáëþäåíèå ãèãèåíû íà íåáîëüøîì ñóäíå, íà êîòîðîì ïëûëî 150 ÷åëîâåê, âûíóæäåííûõ ìûòüñÿ îäíîé è òîé æå âîäîé è åå æå ïèòü, – âñå ýòî ïðèâîäèëî ê òàêèì ìóòàöèÿì êèøå÷íîé ïàëî÷êè, ÷òî îò äèçåíòåðèè óìèðàë êàæäûé âòîðîé.

Äà, ðàáîâ ìîãëè áèòü êíóòîì, âåøàòü è äàæå æå÷ü çà ïðîñòóïêè. Íî òî÷íî òàê æå áèëè, æãëè è âåøàëè çà êóäà áîëåå ìåëêèå ïðîñòóïêè ñâîáîäíûõ áåëûõ -ñ òîé òîëüêî ðàçíèöåé, ÷òî áåëûõ ñóäèë íå âëàäåëåö, à ñóäüÿ, êîòîðîìó, îòìåòèì, êàæäûé ïîäñóäèìûé âîâñå íå îáõîäèëñÿ â 1200 äîëëàðîâ.

Äà, äåòåé ìîãëè îòíÿòü ó ìàòåðè è ïðîäàòü íà äðóãèå ïëàíòàöèè, è ðîäèòåëè ìîãëè âñþ æèçíü íå ïîëó÷èòü îò ñâîåãî ðåáåíêà äàæå âåñòî÷êè. Íî ïðàâäà â òîì, ÷òî ÷åðíûå äåòè ðàçëó÷àëèñü ñ ìàòåðÿìè îáû÷íî ïîçæå, ÷åì äåòè íåáîãàòûõ ñåìåéñòâ â Àíãëèè: âîçðàñò 10-11 ëåò ñ÷èòàëñÿ ïîäõîäÿùèì äëÿ íà÷àëà êàðüåðû íà ìîðå, íà ëîíäîíñêèõ ôàáðèêàõ èëè ñêëàäàõ, â òî âðåìÿ êàê ïîäðîñòêà-ðàáà âûãîäíåå áûëî ïðîäåðæàòü åùå íåñêîëüêî ëåò ïðè ñåáå, íà íåñëîæíûõ ðàáîòàõ, à ïðîäàâàòü íà ïèêå åãî ôèçè÷åñêîé êîíäèöèè – â 18-20 ëåò.

Êàê ïðîñòî áûòü õîçÿèíîì

Ìû ïåðå÷èñëèëè òðè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ìèëëèîíû ëþäåé ñîãëàøàëèñü áûòü ðàáàìè, âìåñòî òîãî ÷òîáû êèíóòüñÿ íà õîçÿèíà è âñêðûòü åìó çóáàìè ãîðëî. Äà, ýòî âñåãäà áûëà íå ëó÷øàÿ äîëÿ, íî ÷àñòî îíà áûëà è íå õóäøåé.

Ïî÷åìó æå ñëîâî «ðàáñòâî» âûçûâàåò òàêóþ íåíàâèñòü ó ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà? ( ó íîðìàëüíîãî, öèâèëèçîâàííîãî ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.) Ñåé÷àñ, êîãäà òû ÷èòàåøü ýòè ñòðîêè, òðóäÿòñÿ îêîëî 800 òûñÿ÷ çàêëþ÷¸ííûõ – ïðèíóæäàåìûõ ê òðóäó è ïîäâåðãàþùèõñÿ íàêàçàíèÿì çà îòêàç îò ýòîãî òðóäà. Íî òåáÿ ýòî ñîâåðøåííî íå áåñïîêîèò, ïîòîìó ÷òî ýòî ïðåñòóïíèêè, ðàáñòâî êîòîðûõ ñ÷èòàëîñü áëàãèì è åñòåñòâåííûì ïîëîæåíèåì âåùåé åùå â Äðåâíåì Ðèìå. Ýòî æå ïðåñòóïíèêè, íèçøàÿ êàñòà, ïðîêëÿòûå Áîãîì ïîòîìêè Õàìà, âðàãè íàøåé ñòðàíû, ñ ÷åñòüþ âçÿòàÿ äîáû÷à.

Êàê âèäíî, áûòü ðàáîâëàäåëüöåì ñîâñåì ïðîñòî è íå ñòûäíî. Õîòÿ, íàäî îòìåòèòü, êîå-ãäå â ìèðå ïîäíåâîëüíûé òðóä çàêëþ÷åííûõ ñ÷èòàåòñÿ íåçàêîííûì è íåäîïóñòèìûì. Íàïðèìåð, òàê ñ÷èòàëîñü â ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå, ïîêà åâðîïåéöû íå îòêðûëè äëÿ ñåáÿ ïðåëåñòè êàòîðãè. À ñåé÷àñ íåäîáðîâîëüíûé òðóä çàêëþ÷åííûõ çàïðåùåí, íàïðèìåð, â Ñêàíäèíàâèè. ×òîáû ÷åëîâå÷åñòâî âîçíåíàâèäåëî ðàáñòâî òàê, êàê îíî íåíàâèäèò åãî ñåé÷àñ, íóæíî áûëî, âî-ïåðâûõ, êàê ñëåäóåò ïîðàáîòàòü íàä ñîçíàíèåì ëþäåé. Íóæíû áûëè òåêñòû ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ, êîòîðûå ïðîâîçãëàøàëè ðàáñòâî ïîçîðîì è äëÿ ðàáîâ, è äëÿ ãîñïîä. (Ïðàâäà, ìåíüøå âñåãî àâòîðû ýòèõ òåêñòîâ äóìàëè î ðåàëüíûõ ðàáàõ çà îêåàíîì, à êóäà áîëüøå – î ïðàâàõ è ñâîáîäàõ áóðæóà è îòìåíå ïðèâèëåãèé äëÿ àðèñòîêðàòèè.)

Íóæíî áûëî íàïèñàòü âåëèêèå ïðîèçâåäåíèÿ î òÿæêîé äîëå àìåðèêàíñêîãî ðàáà, ÷òîáû îò ñî÷óâñòâèÿ ê äÿäå Òîìó ñîäðîãíóëñÿ âåñü ìèð. (Èíòåðåñíî, ÷òî ñàìûå ïîïóëÿðíûå ïðîèçâåäåíèÿ íà ýòó òåìó – «Õèæèíà» Ãàððèåò Áè÷åð-Ñòîó, «Áåëûé ðàá» Ðè÷àðäà Õèëäðåòà, «Êâàðòåðîíêà» Ìàéí Ðèäà – íàïèñàíû ëþäüìè, íèêîãäà â æèçíè íà Þãå íå æèâøèìè è èìåâøèìè ñìóòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïîëîæåíèè òàìîøíèõ äåë.)

Íóæíû áûëè òîííû ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû îá óæàñàõ êðåïîñòíè÷åñòâà.

Âî-âòîðûõ, íóæíî áûëî, ÷òîáû ÷åëîâå÷åñòâî îñîçíàëî, íàñêîëüêî ñâîáîäíûé, èíèöèàòèâíûé, äåÿòåëüíûé è îòâå÷àþùèé ñàì çà ñåáÿ ÷åëîâåê âûãîäíåå îáùåñòâó, ÷åì óíûëûé ðàá, ïëîõî è âÿëî êîâûðÿþùèé ìîòûãîé òî, ÷òî õîçÿèí âåëåë êîâûðÿòü.

Îíî è îñîçíàëî. Ïðàâäà íå âñ¸. Äî ñèõ ïîð ìîæíî âñòðåòèòü òåêñòû íåãëóïûõ, êàçàëîñü áû, ëþäåé î òîì, êàê çàìå÷àòåëüíî áûëî áû âîçðîäèòü ðàáñòâî. Òîëüêî ÷òîáû âìåñòî õîçÿèíà áûë ÷èíîâíèê – ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâà. ×òîáû îí ðåøàë, ÷òî òåáå äåëàòü, åñòü, íàäåâàòü, â êàêîé öâåò êðàñèòü òóìáî÷êó, à âçàìåí ãàðàíòèðîâàë, ÷òî òåáå âñþ æèçíü áóäåò ñûòíî, áåçîïàñíî è íå ïðèäåòñÿ íè÷åãî ñàìîìó ðåøàòü.

Источник

Рабство – это система устройства общества, где человек (раб) является собственностью другого человека (хозяина) или государства.

В 4 пункте Всеобщей декларации прав человека ООН расширила понятие раб до любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы.

Современные рабы принуждаются к работе следующими скрытыми механизмами:

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента». С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т.к. Современный раб для того чтобы рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует современного раба к работе даже за мизерную плату.

4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. Деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?

5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше.

6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и «терпеть» кабальные условия, т.к. Других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.

7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.

8. Для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д. Является замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.

der-dritte-weg.livejournal.com

ВедаМост

Источник

Вред высшего образования и польза рабства, как ни странно, но это действительно так, но только с уточнением, что это верно с точки зрения рабовладельца.

Далее часть текста из книги “Крепостной Петербург пушкинского времени”.

Первоначально (при Екатерине II) приём крепостных в Академии не допускался. Позже для крепостных был открыт доступ лишь в Академию Художеств и Медико-хирургическую Академию. Как гласил академический устав, воспитанники “крепостного состояния” – “по камерам помещаются и пользуются столом отдельно от воспитанников свободного состояния”. Кроме того, воспитанники из крепостных официально не числились студентами и не пользовались правом ношения шпаги.

Прием крепостных в Академию был прекращен в 1817 г., когда вновь назначенный президент Академии Художеств А. Н. Оленин признал необычайно вредным для процветания Академии, наличие среди ее учеников лиц “крепостного состояния”. Он пришел в ужас от мысли, что “люди сего (крепостного) состояния воспитываются наряду с казенными, свободными питомцами”, признав, что “сие смешение состояний было причиною, что нравственность между учащимися исчезла: многие из них предались всякого роду пороков”.

Событиями 1825 г., привели к окончательному воспрещению приема крепостных в средние и высшие учебные заведения. 19 августа 1827 г. Николай I обратился к министру народного просвещения А.С.Шишкову с рескриптом, в котором отмечал, что “до сведения” его дошло, что часто крепостные люди, из дворовых и поселян, обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях. От сего происходит вред двоякий: с одной стороны, сии молодые люди, получившие первоначальное воспитание у помещиков или у родителей нерадивых, по большей части входят в училища уже с дурными навыками и заражают или через то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения; с другой же, отличнейшие из них, по прилежности и успехам, приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для них становятся несносны и оттого они не редко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям”.

Вследствие сего министру повелевалось “Университеты и высшие учебные заведения и гимназии и равные по преподаванию места” принимать лишь людей “свободного состояния”.

Учитывая взгляды своего монарха на этот вопрос, Начальник III Отделения гр. Бенкендорф выражал, в свою очередь, мысль, что “не должно слишком торопиться с просвещением России, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул бы тогда на ослабление их власти”.

Понятно, что в такой атмосфере “бредни” об освобождении крестьян встречали решительный и резкий отпор со стороны крепостников. “Что же дворянин будет делать тогда, когда мужики и земля будут не его, а ему что останется?” – замечает известный писатель ХVIII века Сумароков. – “Впрочем свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а отчего пагубна, того и толковать не надлежит”.

Действительный тайный советник Ланской, отражая взгляды своего круга, писал в николаевское время, что “продажа людей как целыми селениями, так и порознь, без земли, нисколько не унизительна для человечества, ибо сею продажею, также как и наследством, ничего иного с ними не делается, как только передается от одного помещика другому право на владение ими или, лучше сказать, переменяется одно имя владельца.”

————–

Ч

еловек являлся в описываемое время предметом купли-продажи. При Петре I в Петербурге продавались также и пленные. Как сообщает датский посланник Ю. Юль, после взятия Выборга “русские офицеры и солдаты уводили в плен женщин и детей, попадавшихся им на городских улицах. Дорогою, – рассказывает Ю. Юль, – встретил я, между прочим, одного русского майора, который имел при себе девять взятых таким образом женщин. Царь тоже получил свою часть в подарок от других лиц. Иные оставляли пленных при себе, другие отсылали их в свои дома и имения в глубь России, третьи продавали. В Петербурге женщины и дети повсюду продавались задешево, преимущественно казаками”.

Газеты рубежа XVIII – XIX веков пестрят объявлениями о “продажных людях”. Никого не смущало объявление о продаже “мальчика, умеющего чесать волосы и дойной коровы”. Тут же рядом публиковалось о продаже “малого 17 лет и мебелей”. В другом номере газеты сообщалось, что “у Пантелеймона, против мясных рядов”, продаются “лет 30 девка и молодая гнедая лошадь”. В 1800 г. объявлялось о продаже женщины с годовым мальчиком и шор на 6 лошадей. “В Московской части в улице Больших Пеньков (так называлась в старину Разъезжая ул,), в доме № 174, – публиковалось в 1802 г., – продаются муж с женою от 40-45 лет, доброго поведения, и молодая бурая лошадь”.

При Александре I, воспретили печатание в “СПБ. Ведомостях” объявлений о продаже людей без земли. Но по существу ничто не изменилось. Прежде печаталось прямо – такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка продаются; теперь стали печатать: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка отпускаются в услужение, что означало, что тот и другая продавались.

Помещая в газетах объявления о “продажных людях”, владельцы их обычно откровенно выхваляли свой “товар”. Эпитеты, – “пригожий”, “собой видный”, встречаются постоянно. О “девках” писали: “изрядная собой”, “с лица весьма приятна”, “собой дородная”. Восхвалялись также качества и способности продаваемых слуг. “Отдаются в услужение: чеботарь 25 лет, по стройности и росту годен в ливрейные гусары и жена 18 лет, неуступающая хорошему кухмистеру в приготовлении кушанья”.

Кроме продажи крепостных “с рук” и по газетным объявлениям, предприимчивые люди устраивали в столице “невольничьи рынки”, наподобие восточных, где, на “особливых двориках”, выставлялись на продажу крепостные.

Пашкова, урожденная кн. Долгорукова, составила себе большое состояние спекуляцией по продаже “рекрут”. Она покупала населенные имения, продавала по дорогой цене в рекруты всех дворовых мужчин, а затем сбывала с рук купленное поместье.

Декабрист Якушкин рассказывает в своих записках, как “однажды к помещику Жигалову приехал Лимохин и проиграл ему в карты свою коляску, четверню лошадей и бывших с ним кучера, форейтора и лакея; стали играть на горничную-девку и Лимохин отыгрался”.

По поводу обычая менять своаих крепостных, декабрист Лунин в одном из своих писем из Сибири сообщает интересную биографию нанятогоо им в ссылке слуги “Василича”. – “Его отдали в приданое, потом заложили в ломбард или в банк. После выкупа из этих заведений он был проигран. в бильбокет, променен на борзую и, наконец, продан с молотка со скотом и разной утварью на ярмарке в Нижнем. Последний барин, в минуту худого расположения, без суда и справок, сослал его в Сибирь”.

За небольшие проступки, с крепостным, обычно, расправлялись “домашними средствами” . По закону 1833 г. владелец имел право употреблять “домашние наказания и исправления” по своему усмотрению, лишь бы только не было увечья и опасности для жизни. Дворянин может бить своих людей столько, сколько сочтёт нужным.

Способы истязаний крепостных – цепи, оковы, колодки, деревянные чурбаны, шейные рогатки, особые арестантские помещения, были распространены в то время. Наряду с “личными сетками” (для пытки голодом), наложением сургучной печати на голое тело, выщипыванием бород, опаливанием лучиною волос на теле женщин, существовали также и барские забавы в виде качания дряхлых старух на высоких качелях, “пока старуха не обомрет”.

Помимо телесных наказаний, владелец пользовался в то время правом непосредственной отдачи своих крепостных в смирительные дома и исправительные арестантские отделения. Дворянин мог даже сослать своего крепостного в каторжные работы.

————–

По данным министерства внутренних дел, за девять лет, с 1835 г. по 1843 г., было сослано в Сибирь, за убийство помещиков, 416 человек крепостных. Кроме того, с 1826 г. по 1834 г. последовало 148 крестьянских восстаний, с 1835 г . по 1844 г . – 216 и с 1845 г. по 1854 г. – 348. В 1858 г . было 86 крестьянских бунтов, в 1859 г . – 90, в 1860 г .- 108.

Кровавыми расправами отвечало царское правительство на бунты русских крестьян. Взрослых, детей и стариков жестоко избивали плетьми и розгами. Целые деревни предавались пламени, а их население ссылалось в Сибирь.

Полоса волнений не миновала и Петербурга. Еще в ХVIII веке здесь был зарегистрирован ряд “дерзких неповинений” среди дворовых людей. Однажды группа их осмелилась даже подать челобитную на своих господ самому Павлу I. В ответ на это император приказал тотчас же дать каждому из челобитчиков столько плетей, сколько пожелает его барин. Тем не менее, в Петербурге имел место целый ряд “дерзких” убийств дворян их крепостными.

————–

Печать служила послушным орудием пропаганды в руках господствующего класса. Журналы того времени в самых елейных выражениях описывали “счастливое” и “избыточное” состояние крестьян в России.

“Добрый барин” и облагодетельствованные им “мужички” являлись обычными персонажами театральных представлении того времени. В пьесе популярного писателя начала ХIХ века Коцебу “Бланка фон-Монфокон”, долго не сходившей со столичного репертуара, демонстрировалась весьма чувствительная сцена: добрая госпожа милостиво пожимает руку своему крепостному, после чего умиленные поселяне выражают непременное желание дотронуться до руки счастливца.

В подражание Коцебу, драматург той же эпохи Василий Федоров написал пьесу “Русский солдат или хорошо быть добрым господином”. Герою пьесы, добродетельному помещику Доброву грозит разорение. Но “сердечно” управляемые им крестьяне продают все свое имущество и приносят ему 10 000 руб. Но в их жертве нет больше нужды, так как отставной солдат, бывший крепостной Доброва, уже принес своему барину шкатулку с драгоценностями, скромно и застенчиво “приватизированными” им вовремя войны.

В представленной в Петербурге 13 ноября 1803 г. пьесе Н. Ильина “Великодушие или рекрутский набор” на сцене демонстрировалась деревня, жители которой так бедны, что не могут собрать даже пяти рублей, но зато здесь процветают высокие добродетели и главной из них почитается преданность барину и казенным интересам.

——————-

Характерно, что даже III Отделение склонно было считать основными причинами волнений крестьян тяжелые оброки и повинности, а также жестокое обращение помещиков с крепостными. Кроме этого пасность бунтов значительно возросла вследствие быстрого увеличения числа дворовых людей. Как разъяснял Ю. Ф. Самарин, » дворовые гораздо быстрее размножаются, чем крестьяне”.

“Кроме того, – пишет Самарин, дворовые не изнуряются тяжелыми работами, их жены не жнут и не молотят и оттого смертность между ними, как от обыкновенных, так и от повальных болезней, никогда не бывает так значительна, как между крестьянами. Класс непроизводительный плодится за счет производительного”. В 1838 г. дворовые составляли 4% от всего количества крепостных. К концу же 50-x годов число их дошло почти до 7%, увеличившись с 914 000 чел. до 1 467 000 чел.

Николай охарактеризовал дворовых, как “класс весьма дурной”. “Будучи взяты из крестьян, – сказал Николай, – они отстали от них, не имея оседлости и не получив ни малейшего образования. Люди эти вообще развратны и опасны для общества, как и для господ своих. Я вас прошу быть крайне осторожными с ними. Часто за столом или в вечерней беседе вы рассуждаете о делах правительственных и других, забывая, что люди эти вас слушают и по необразованности своей и глупости толкуют суждения ваши по-своему, то есть привратно”

От редакции

Источник