Распределение доли в пользу общества

Среди юристов-регистраторов такой вид изменений как выход участника из ООО и распределение его доли называется «выход через распределение». А после утверждения новых форм вопросов по любым изменениям стало еще больше. Итак, обо всем по порядку.

На начало 2020 года материал полностью актуален.

Выход из состава участников ООО путем отчуждения своей доли обществу возможен, если такое действие предусмотрено уставом (абз. 5 п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 26 ФЗ № 14). Из этого следует, что в противном случае это возможно с согласия других участников. Поэтому еще при вступлении в ООО на всякий случай необходимо изучить устав – предусмотрена ли в нем такая возможность. Также выход участника из ООО невозможен, если в результате не останется никого кроме самого общества, состоящего из одного лица.

Порядок выхода участника из ООО: пошаговая инструкция

Для этого совладелец бизнеса пишет заявление о выходе участника из ООО, которое направляет исполнительному органу (как правило, это генеральный директор). Со дня получения такой бумаги его часть переходит к обществу автоматически – оформления каких-либо дополнительных документов не требуется, хотя на практике иногда составляется Протокол ОСУ о выходе владельца и приобретении его части компанией. При этом она не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании (п. 1, ст. 24 ФЗ № 14), поэтому все дальнейшие решения принимаются только оставшимися участниками.

Со дня получения заявления у компании возникают следующие обязанности:

- В течение 3-х месяцев (если другой срок не указан в уставе) выплатить вышедшему совладельцу действительную стоимость его доли. Она рассчитывается по формуле:

Действительная стоимость = Номинальная стоимость / Уставный капитал х Чистые активы.

- В течение 1-го года решить судьбу доли, перешедшей к обществу. Для этого можно воспользоваться одним из вариантов, предусмотренных п. 2 ст. 24 ФЗ № 14:

- В течение 1-го месяца зарегистрировать соответствующие изменения, связанные с переходом доли к обществу. Если выход участника из ООО сопровождается решением о распределении, то в течение 1-го месяца с момента принятия такого решения.

- ее распределение среди оставшихся участников, пропорционально их участию в уставном капитале;

- продажа одному или нескольким совладельцам бизнеса;

- продажа третьим лицам, если это не запрещено уставом.

Компании необходимо определиться с выбором в течение года, если этого не произошло, то перешедшая часть совладельца бизнеса должна быть погашена, а уставный капитал уменьшен на величину номинальной стоимости погашенной доли.

В данной статье я опишу только один из вариантов – распределение.

Хотя по закону распределять можно целый год с момента получения заявления, целесообразно все-таки сделать это в течение месяца, чтобы одновременно провести регистрацию выхода из состава участников ООО, перехода его части к обществу и изменения размеров долей после распределения. Оно оформляется Протоколом общего собрания (или Решением единственного участника). При распределении нужно помнить о том, что если одно ООО приобретает более 20% уставного капитала другого, оно обязано незамедлительно подать публикацию в «Вестник» (п. 4 ст. 6 ФЗ № 14).

Регистрация выхода участника из ООО

С 01.01.2016 необходимо обязательное нотариальное удостоверение заявления о выходе участника. Подробнее читайте в публикации о выходе участника в 2018 году.

Для регистрации изменений в регистрирующий орган подаются следующие документы:

- Заявление по форме Р14001;

- Заявление (1 экз.) – подтверждает факт перехода его части к обществу;

- Протокол (Решение) о выходе участника из ООО, и о распределении его доли (1 экз.) – подтверждает факт ее распределения, а также устанавливает новые размеры их участия.

Выпуск ЭЦП

для юридических лиц

специальные цены для гостей и участников Регфорума

Срок изготовления не более 30 минут.

Работаем со всеми регионами России.

Отчетность

Такснет, Стэктраст, Сбис

специальные цены для гостей и участников Регфорума

Ключ входит в стоимость.

Работаем со всеми регионами России.

Заполнение заявления по форме Р14001 при выходе участника

В заявлении Р14001 заполняются: первый (титульный) лист, страницы на участников (физических лиц – «Д»; российских юридических лиц – «В»; иностранных юридических лиц – «Г»), страница «З», ну и конечно «Сведения о заявителе».

Что касается особенностей заполнения формы заявления Р14001, когда имеет место быть выход участника из ООО, то здесь хотелось бы выделить некоторые нюансы.

При заполнении важно учитывать, что в заявлении мы должны отразить все изменения, произошедшие в обществе в связи с выходом из состава участников ООО. Доля вышедшего не сразу переходит к оставшимся. Сначала она переходит к обществу, а оно ее пропорционально распределяет среди оставшихся совладельцев.

Для примера возьмем всем известное ООО «Ромашка» с размером уставного капитала 10 000 руб., в котором три совладельца: физлицо с участием 25%, иностранная компания – 25% и российская – 50%. Общество покидает российская компания. Заявителем выступает руководитель.

Самый первый лист (титульный) заполняется в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. Указываем сведения о ЮЛ, в отношении которого вносятся изменения, и в п. 2 ставим цифру «1».

Листы «В», «Г», «Д» по своей смысловой структуре одинаковы, разница только в лицах, на которых они заполняются. Страницы «Е» и «Ж» – явление довольно редкое, поэтому думаю, что не стоит их рассматривать в рамках данной статьи. На каждого совладельца, которому была распределена доля участника ООО, заполняется соответствующая страница заявления. В отношении вышедшего владельца заполняется только первая страница соответствующего листа, т.е. в п. 1 ставим цифру «2», п. 2 заполняем в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, п. 3 и 4 заполнять не надо (п. 5.9.1 Требований). В отношении оставшихся участников: в п. 1 ставим цифру «3», п. 2 заполняем в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, в п. 4 указываем новые сведения о доле в уставном капитале: номинальную стоимость и размер. Размер нужно указать либо в процентах, либо в простой или десятичной дроби (что-то одно).

Лист «З» – здесь отражаются сведения о переходе доли к обществу и ее распределении между оставшимися участниками. В п. 1.1 и в п. 1.2 указывается ее номинальная стоимость, которая перешла к обществу и потом была распределена. В п. 2.1 и 2.2 слева от точки я рекомендую поставить цифру «0», но есть на этот счет и другие мнения. С моей точки зрения все-таки было бы логичней указать размер доли принадлежащей обществу после распределения, несмотря на то, что он равен нулю, при этом не забывайте, что нужно указать либо в процентах, либо в простой или десятичной дроби.

Лист «Р» – заполняются данные на заявителя.

Образец заполнения формы Р14001 (выход участника из ООО и распределение его доли).

Такой комплект подается, если процедура регистрации осуществляется в один этап – участник покидает общество, его часть, перешедшая к обществу распределяется на общем собрании и документы подаются в регистрирующий орган. Но бывают ситуации, когда распределить сразу не получается (кто-то из совладельцев временно отсутствует), а сроки (1 месяц) поджимают. Тогда приходится регистрировать изменения в два этапа. Сначала выход участника из ООО и переход доли к обществу (1-й этап) и уже после – ее распределение среди тех, кто остался (2-й этап).

Источник

Центр

структурирования бизнеса и налоговой безопасности

taxCOACH

Закон «Об ООО» предусматривает несколько ситуаций, когда Общество приобретает долю в своём уставном капитале. Среди них такие популярные как выход участника из Общества, и встречающиеся реже, как, например, обязательный выкуп доли участника (миноритария), голосовавшего против одобрения крупной сделки. При этом, получив долю в своём уставном капитале, Общество в течение года обязано как-то избавиться от неё.

Существуют три способа решения этой задачи:

распределение доли между оставшимися участниками;

продажа доли, в том числе третьим лицам;

погашение за счет уменьшения уставного капитала.

Выбор между ними – штука относительно свободная. Но вот практика показывает, что несмотря на свободу выбора, чаще всего участники пользуются первым способом, распределяя долю выбывшего между собой. Продажа доли и уж тем более её погашение встречаются крайне редко.

Популярность этого варианта объясняется простотой оформления и отсутствием необходимости производить расчёты между сторонами за долю. При этом вопрос налоговых последствий такого выбора, как правило, не берётся во внимание. Между тем, он имеет важное значение. Разберёмся.

Возможность № 1. Распределение доли между оставшимися участниками

В этом случае доля выбывшего участника распределяется пропорционально между оставшимися, доли которых в уставном капитале соответственно увеличиваются. Единственное требование, которое выдвигает закон, – это полная оплата такой доли бывшим владельцем. Кажется, что всё классно, бери и распределяй.

«Ложечку дёгтя» добавляет позиция Минфина РФ, вновь озвученная в недавнем письме №03-04-06/7991 от 09 февраля 2018 года, которое содержит любопытное утверждение. Для наглядности приведём выдержки из письма:

«…»

При последующем распределении доли или части доли в уставном капитале общества между всеми оставшимися участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, доход оставшихся участников общества, в пользу которых была распределена доля выбывшего участника общества, определяется исходя из действительной стоимости полученной доли, определяемой на основании данных бухгалтерской отчётности общества.

«…»

Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.

«…»

С учетом вышеизложенного, доход оставшихся участников общества, в пользу которых была распределена доля выбывшего участника общества, определяется исходя из действительной стоимости его доли, определенной в соответствии с пунктом 6.1 статьи 23 Федерального закона, и соответствующей части доли в уставном капитале общества, полученной каждым участником общества при распределении доли выбывшего участника общества.

«…»

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 9 февраля 2018 г. N 03-04-06/7991

Получается, что при распределении доли Общества между его участниками, последние получают доход, равный действительной стоимости[1] доли вышедшего участника. [1 – напомним, что под действительной стоимостью доли закон понимает часть чистых активов компании, пропорциональную конкретной доле конкретного участника. Стоимость чистых активов определяется как разность между имуществом общества и его обязательствами.]

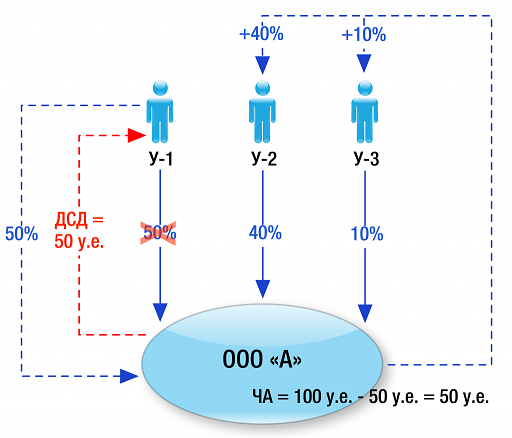

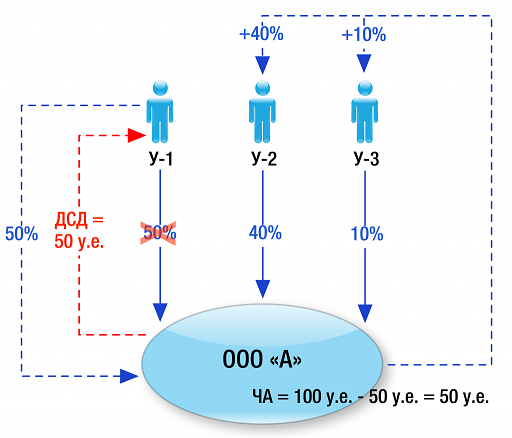

Для лучшего понимания смоделируем ситуацию

В ООО «А» три участника: У-1 – 50%, У-2 – 40% и У-3 – 10%. Размер чистых активов ООО «А» – 100 условных единиц. Соответственно, действительная стоимость долей участников: У-1 – 50 у.е., У-2 – 40 у.е. и У-3 – 10 у.е.

У-1 выходит из общества, ему выплачивается ДСД (действительная стоимость доли) в размере 50 у.е. Доля У-1 переходит к обществу, а затем распределяется между оставшимися участниками, которые получают 40% и 10% пропорционально имеющимся у них долям.

Исходя из позиции Минфина, У-2 и У-3 должны заплатить налог с полученного дохода, база для уплаты которого составит 40 у.е. и 10 у.е. соответственно. Данная позиция мягко говоря, спорна, и вот почему:

(А) С экономической точки зрения

При получении доли выбывшего участника, у ООО «А» появляется обязательство выплатить некую сумму (выдать некое имущество в натуре). Выплата осуществляется из имущества Общества.

Применительно к примеру, задаёмся вопросом: если ООО «А» выплатила бывшему участнику сумму, равную 50% от чистых активов, величина чистых активов после выплаты осталась неизменна?

Очевидно, что нет. Размер имущества компании уменьшился, а значит и чистые активы стали меньше.

Далее вспоминаем: доли У-2 и У-3 до выхода У-1 составляли по 40% и 10% соответственно. При величине чистых активов в 100 у.е., стоимость их долей составляла 40 у.е. и 10 у.е.

После выхода У-1 и распределения его доли, У-2 и У-3 стало принадлежать 80% и 20%. При этом чистые активы Общества составляют 50 у.е., а значит доли оставшихся участников по-прежнему стоят 40 у.е. и 10 у.е.

Возникает вопрос: если действительная стоимость долей участников не изменилась, какую тогда экономическую выгоду они получили, распределив долю У-1? Уж точно такой выгодой не является действительная стоимость доли вышедшего.

(Б) С точки зрения налогообложения

По общему правилу участник, получивший действительную стоимость своей доли, извлекает доход в размере этой самой стоимости. Исходя из позиции Минфина участник, получивший долю в порядке распределения, тоже извлечёт доход в размере действительной стоимости выбывшего. С полученных доходов и тому, и другому нужно уплатить НДФЛ.

Получается, что по мнению министерства НДФЛ с ДСД должен заплатить как вышедший участник, так и оставшиеся. Соответственно, действуя подобным образом, мы приходим к двойному налогообложению одной и той же суммы, при том, что фактически доход получает только вышедшая сторона.

Более того, в случае последующего выхода одного из участников, получивших долю в порядке распределения, ему снова придётся заплатить НДФЛ уже с новой величины действительной стоимости доли без учета того дохода, который якобы получил участник при распределении ему доли Общества. Это еще раз вызовет двойное налогообложение, но уже у этого участника.

По нашему мнению, при распределении доли выбывшего участника между оставшимися, последние получают доход лишь в размере номинальной стоимости доли, поскольку действительная её стоимость, рассчитываемая по правилам, описанным в указанном письме, с учётом обязательства Общества произвести выплату вышедшему, равна «НУЛЮ».

При этом могут быть исключения. По крайней мере, мы видим два таких случая:

выходящий участник отказался от выплаты ДСД, то есть простил[2] долг Обществу. В таком случае чистые активы не меняются, а значит распределяемая доля действительно имеет ценность; [2 – напоминаем, что в связи с прощением долга в данном случае, Обществу придётся исчислить и уплатить налог с полученного дохода.]

в случае покупки Обществом доли в порядке реализации преимущественного права, по цене ниже действительной стоимости доли, и последующем её распределении между участниками, последние действительно получают доход. Однако в таком случае налогооблагаемой базой должна быть не действительная стоимость распределяемой доли, а та величина, на которую увеличилась действительная стоимость долей оставшихся участников, с учётом уменьшения чистых активов, часть которых пошла на выкуп доли.

Вместе с тем, позицию Минфина не учитывать мы не можем, а потому рассмотрим иные сценарии поведения для избавления Общества от доли в своём уставном капитале.

Возможность № 2. Продажа доли

Продать долю Общества можно как одному, так и нескольким участникам, пропорционально их долям. Решение принимается общим собранием участников. Кроме того, можно продать долю даже третьему лицу, если это не противоречит уставу. Продажная цена определяется следующим образом:

(А) Цена должна быть не ниже номинала, в случае если доля не была оплачена при учреждении;

(Б) Цена должна быть не ниже той, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли, то есть не ниже её действительной стоимости.

Важно! Иная цена может быть определена единогласным решением общего собрания участников.

С подпунктом (А) в целом всё понятно. Если учредитель не оплатил свою долю в установленный срок, она безвозмездно переходит Обществу, и теперь другие участники могут выкупить её, по сути исполнив обязанность по оплате доли при учреждении. НДФЛ у них не возникает. Напротив, возникают затраты на приобретение (оплату) доли, что пригодится на случай отчуждения доли или ликвидации компании.

А вот пункт (Б) вероятно вызывает вопрос: до каких пределов участники могут изменять выкупную стоимость доли? Ведь приобретать её по цене, равной ДСД, не всегда «интересно». Кажется очевидным, что в случае занижения цены, могут возникнуть претензии со стороны налоговых органов, например, в связи с получением участником материальной выгоды.

«На помощь» опять приходит Минфин. В Письме от 8 ноября 2011 г. № 03-04-006/3-300. Министерство указало, что при покупке долей вышедших участников даже по номинальной стоимости, доход в виде материальной выгоды не возникает.

Отсюда следует, что продажа доли Общества своему участнику или третьим лицам по номиналу не вызывает вопросов со стороны фискальных органов по поводу НДФЛ. Общество же, реализуя оплаченную долю, получает доход в виде её выкупной стоимости. При этом произведённая выплата ДСД не является расходом, связанным с приобретением Обществом доли, соответственно уменьшить налогооблагаемую базу на выплаченную вышедшему участнику сумму не получится.[3] [3 – см., например, дело № А68-909/2017]

Важный нюанс! По общему правилу сделки купли-продажи долей в уставном капитале ООО подлежат нотариальному удостоверению. Исключением из этого правила как раз-таки является описанный случай. При продаже Обществом доли в своём же УК своим же участникам сделка оформляется в простой письменной форме, а к нотариусу идет только директор компании.

Возможность № 3. Погашение доли

Если долю не получилось ни распределить, ни продать, её можно (а если прошёл год с момента приобретения, то нужно) погасить. Для этого Общество должно уменьшить свой уставный капитал на номинальную стоимость такой доли. Соответственно, после погашения УК должен составит сумму не менее 10 000 рублей.[4] [4 – если условие по минимальному размер не выполняется (после погашения долей уставный капитал станет ниже минимального размера), участники могут предварительно произвести увеличение уставного капитала за счёт дополнительных вкладов.]

Применительно к данному варианту «избавления» Общества от доли говорить о налоговых рисках не приходится, однако сама по себе процедура уменьшения уставного капитала сильно растянута во времени и занимает около трех месяцев.

А можно с долей ничего не делать?

Определённого ответа на этот вопрос нет.

Закон «Об ООО» говорит, что Общество, владеющее долее в собственном УК, должно распределить её, продать или погасить в течение года. На протяжении указанного срока компания может вполне спокойно функционировать и принимать все необходимые решения, поскольку доля, принадлежащая Обществу, не участвует ни в голосовании, ни в распределении прибыли.

Если же ничего не предпринять по прошествии годичного срока, то теоретически возможно стать ответчиком по иску налоговой инспекции о принудительной ликвидации общества. При этом с большой долей вероятности в удовлетворении такого иска будет отказано, поскольку нарушения в представленном случае легко устранимы, а ликвидация в свою очередь является крайней мерой.

Вместо резюме

Безусловно, выбор инструмента «избавления» Общества от доли в своём уставном капитале зависит от конкретных обстоятельств дела, однако принимать решение по такому важному вопросу, руководствуясь лишь простотой оформления без учёта налоговых последствий собственных действий, нельзя.

Применяя вариант с распределением долей между участниками, нельзя забывать о потенциальных рисках начисления налога на полученные участниками «доходы». Прецедентов по рассматриваемым ситуациям пока не так много, однако, учитывая позицию, озвученную Минфином, внимание налоговых органов к таким ситуациям может стать более пристальным. Соответственно, отсутствие основания для начисления участнику НДФЛ придётся доказывать в суде. Учитывая, что законодатель сам предоставляет два альтернативных решения вопроса, спорной ситуации можно избежать.

Источник