Применение статистики в жизни практическая польза

Введение

Актуальность темы заключается в том, что

статистические представления являются

важнейшей составляющей интеллектуального

багажа современного человека. Они нужны в

повседневной жизни, так как в нашу жизнь властно

вошли выборы и референдумы, банковские кредиты и

страховые полисы, таблицы занятости и диаграммы

социологических опросов, нужны и для продолжения

образования в таких областях, как социология,

экономика, право, медицина, демография и других.

Таблицы и диаграммы широко используются в

справочной литературе, в средствах массовой

информации. Государственные и коммерческие

структуры регулярно собирают обширные сведения

об обществе и окружающей среде. Эти данные

публикуют в виде таблиц и диаграмм.

Общество всё глубже начинает изучать себя и

стремится сделать прогнозы о самом себе и о

явлениях природы, которые требуют представлений

о вероятности. Каждый человек должен хорошо

ориентироваться в потоке информации.

Мы должны научиться жить в вероятной ситуации.

А это, значит, извлекать, анализировать и

обрабатывать информацию, принимать обоснованные

решения в разнообразных ситуациях со случайными

исходами.

Объектом исследования выбрали свой класс.

Предмет исследования:

- использование статистических методов

- опрос общественного мнения

- статистические характеристики: среднее

арифметическое, медиана, размах; - интерпретация статистических характеристик;

- наглядное представление информации.

Цель исследования:

- ознакомиться с видами и способами

статистического наблюдения; -выяснить, как

собираются и группируются статистические

данные, как можно наглядно представить

статистическую информацию.

Задачи исследования:

1. Изучить литературу по данной теме.

2. Собрать информацию для подтверждения

статистических характеристик.

3. Обработать данную информацию.

4. Интерпретировать результаты статистических

исследований.

5. Наглядно представить полученную информацию.

Методы исследования: анализ

литературы, анкетирование, статистический опрос,

статистическая обработка полученных данных,

анализ, сравнение полученных результатов.

Этапы работы:

1. Анализ учебной и дополнительной литературы

по данному вопросу.

2. Проведение анкетирования, опроса среди

учащихся 9А класса.

3. Обработка полученных данных, построение

графиков и диаграмм.

План работы (исследования):

1. Анализ учебной и дополнительной литературы

по данному вопросу.

2. Проведение анкетирования, опроса среди

учащихся 9А класса.

3. Обработка полученных данных, построение

графиков и диаграмм.

4. Анализ, обобщение и сравнение полученных

результатов.

Методика и материалы.

1. Составление анкет для опроса общественного

мнения.

2. Сбор материала по исследуемой теме.

3. Анализ собранного материала.

4. Интерпретация статистических результатов.

5. Наглядное представление результатов

статистических исследований.

Вопросы для опроса:

1. Любимый предмет учащихся.

2. Рост и вес учащихся за 2013-2014 гг., 2014- 2015 гг.,

2015-2016 гг.

3. Любимые телепередачи родителей и учащихся.

4. Любимая передача учащихся.

5. Размер обуви учащихся.

6. Любимый певец или певица учащихся.

7. Успеваемость учащихся за 1 полугодие за 2015-2016

учебный год по основным предметам.

2. Статистика

2.1. Что такое статистика

Статистика (от латинского status) –наука

изучающая, обрабатывающая и анализирующая

количественные данные о самых разнообразных

массовых явлениях в жизни.

Термин “статистика” появился в середине 18

века. Означал “государствоведение”. Получил

распространение в монастырях. Постепенно

приобрел собирательное значение. С одной

стороны, статистика – это совокупность числовых

показателей, характеризующих общественные

явления и процессы (статистика труда, статистика

транспорта).

С другой – под статистикой понимается

практическая деятельность по сбору, обработке,

анализу данных по различным направлениям

общественной жизни.

С третьей стороны, статистика – это итоги

массового учета, опубликованные в различных

сборниках. Наконец, в естественных науках

статистикой называются методы и способы оценки

соответствия данных массового наблюдения

математическим формулам. Таким образом,

статистика – это общественная наука, изучающая

количественную сторону массовых общественных

явлений в неразрывной связи с их качественной

стороной.

2.2. Виды статистики

Виды статистики: финансовая, биологическая,

экономическая, медицинская, налоговая,

метеорологическая, демографическая.

Математическая статистика – раздел математики,

изучающий математические методы обработки и

использования статистических данных для научных

и практических выводов.

2.3. Статистические характеристики

Основными статистическими характеристиками

являются среднее арифметическое, мода, размах,

медиана.

Средним арифметическим ряда чисел называется

частное от деления суммы этих чисел на их

количество.

Модой обычно называется число ряда, которое

встречается в этом ряду наиболее часто. Мода – это

величина признака (варианта), наиболее часто

повторяющаяся в изучаемой совокупности.

Размах – это разность наибольшего и

наименьшего значений ряда данных.

Медианой ряда, состоящего из нечетного

количества чисел, называется число данного ряда,

которое окажется посередине, если этот ряд

упорядочить.

2.4. Обработка информации

Методы сбора и обработки числовых данных в

каких-либо конкретных областях науки составляют

предмет соответствующей специальной статистики,

например физической, звездной, экономической,

медицинской, демографической и т. п. Формальная

математическая сторона статистических методов

анализа, не зависящая от специфики изучаемых

объектов и конкретной области знаний, составляет

предмет собственно математической статистики.

Статистическое наблюдение – это сбор

необходимых данных по явлениям, процессам

общественной жизни. Можно провести опрос

общественного мнения, найти центральные

тенденции ряда данных: среднее арифметическое,

моду, медиану, размах; дать интерпретацию

результатам статистических исследований и

наглядно представить полученную информацию.

Но это не всякий сбор данных, а лишь

планомерный, научно организованный,

систематический и направленный на регистрацию

признаков, характерных для исследуемых явлений и

процессов. От качества данных, полученных на

первом этапе, зависят конечные результаты

исследования.

Для изучения различных общественных и

социально-экономических явлений, а также

некоторых процессов, происходящих в природе,

проводят специальные статистические

исследования. Методы исследования: анализ

литературы, анкетирование, статистический опрос,

статистическая обработка полученных данных,

анализ, сравнение полученных результатов.

Всякое статистическое исследование начинается

с целенаправленного сбора информации об

изучаемом явлении или процессе.

Метод статистики предполагает следующую

последовательность действий:

- разработка статистической гипотезы,

- статистическое наблюдение,

- сводка и группировка статистических данных,

- анализ данных,

- интерпретация данных.

Прохождение каждой стадии связано с

использованием специальных методов, объясняемых

содержанием выполняемой работы.

Способы статистического наблюдения

Основанием для регистрации фактов могут

служить либо документы, либо высказанное мнение,

либо хронометражные данные. В связи с этим

различают наблюдение:

- непосредственное (сами измеряют),

- документально (из документов),

- опрос (со слов кого-либо).

В статистике применяются следующие способы

сбора информации:

- корреспондентский (штат добровольных

корреспондентов), - экспедиционный (устный, специально

подготовленные работники) - анкетный (в виде анкет),

- саморегистрация (заполнение формуляров самими

респондентами), - явочный (браки, дети, разводы) и т.д.

2.5. Графическое представление данных

Современную науку невозможно представить без

применения графиков. Они стали средством

научного обобщения.

Выразительность, доходчивость, лаконичность,

универсальность, обозримость графических

изображений сделали их незаменимыми в

исследовательской работе и в международных

сравнениях и сопоставлениях

социально-экономических явлений.

Статистический график – это чертеж, на котором

статистические совокупности, характеризуемые

определенными показателями, описываются с

помощью условных геометрических образов или

знаков. Представление данных таблицы в виде

графика производит более сильное впечатление,

чем цифры, позволяет лучше осмыслить результаты

статистического наблюдения, правильно их

истолковать, значительно облегчает понимание

статистического материала, делает его наглядным

и доступным. Это, однако, вовсе не означает, что

графики имеют лишь иллюстративное значение. Они

дают новое знание о предмете исследования,

являясь методом обобщения исходной информации.

Значение графического метода в анализе и

обобщении данных велико. Графическое

изображение прежде всего позволяет осуществить

контроль достоверности статистических

показателей, так как, представленные на графике,

они более ярко показывают имеющиеся неточности,

связанные либо с наличием ошибок наблюдения,

либо с сущностью изучаемого явления. С помощью

графического изображения возможны изучение

закономерностей развития явления, установление

существующих взаимосвязей. Простое

сопоставление данных не всегда дает возможность

уловить наличие причинных зависимостей, в то же

время их графическое изображение способствует

выявлению причинных связей, в особенности в

случае установления первоначальных гипотез,

подлежащих затем дальнейшей разработке. Графики

также широко используются для изучения

структуры явлений, их изменения во времени и

размещения в пространстве. В них более

выразительно проявляются сравниваемые

характеристики и отчетливо видны основные

тенденции развития и взаимосвязи, присущие

изучаемому явлению или процессу.

При построении графического изображения

следует соблюдать требования. Прежде всего

график должен быть достаточно наглядным, так как

весь смысл графического изображения как метода

анализа в том и состоит, чтобы наглядно

изобразить статистические показатели.

Способы графического представления данных:

диаграммы, гистограммы, графики.

Диаграммы – наиболее распространенный способ

графических изображений. Это графики

количественных отношений. Виды и способы их

построения разнообразны. Диаграммы применяются

для наглядного сопоставления в различных

аспектах (пространственном, временном и др.)

независимых друг от друга величин: территорий,

населения и т.д.

Более распространенным способом графического

изображения структуры статистических

совокупностей является секторная диаграмма,

которая считается основной формой диаграммы

такого назначения. Это объясняется тем, что идея

целого очень хорошо и наглядно выражается

кругом, который представляет всю совокупность.

Удельный вес каждой части совокупности в

секторной диаграмме характеризуется величиной

центрального угла (угол между радиусами круга).

Сумма всех углов круга, равная 360°,

приравнивается к 100%, а следовательно, 1%

принимается равным 3,6°.

Для наглядного изображения явлений в рядах

динамики используются диаграммы: столбиковые,

ленточные, квадратные, круговые, линейные,

радиальные и др. Выбор вида диаграммы зависит в

основном от особенностей исходных данных, цели

исследования.

Когда число уровней в ряду динамики велико,

целесообразно применять линейные диаграммы,

которые воспроизводят непрерывность процесса

развития в виде непрерывной ломаной линии. Кроме

того, линейные диаграммы удобно использовать:

если целью исследования является изображение

общей тенденции и характера развития явления;

когда на одном графике необходимо изобразить

несколько динамических рядов с целью их

сравнения; если наиболее существенным является

сопоставление темпов роста, а не уровней. Для

построения линейных графиков применяют систему

прямоугольных координат.

Полигон иллюстрирует динамику изменения

статистических данных со временем, позволяет

судить о значениях величины в определённых

точках, по нему нельзя найти значение этой

величины в промежуточных точках.

Для изображения интервального ряда

используется гистограмма – ступенчатая фигура,

составленная из сомкнутых прямоугольников.

Основание каждого прямоугольника равно длине

интервала, а высота – частоте или относительной

частоте.

Практическая часть

Заключение

Проводя своё исследование, я ещё раз убедилась,

что математика прочно вошла в мою повседневную

жизнь, и я уже не замечаю, что живу по её законам. В

этом учебном году я начала изучение

статистических характеристик и их наглядное

представление. В ходе исследования научилась

систематизировать, наглядно представлять

данные, обобщать и делать выводы.

Роль статистики в жизни настолько значительна,

что люди, часто не задумываясь и не осознавая,

постоянно используют элементы статистической

методологии не только в трудовых процессах, но и

в повседневном быту. Работая и отдыхая, делая

покупки, знакомясь с другими людьми, принимая

какие-то решения, человек пользуется

определённой системой имеющихся у него сведений,

сложившихся вкусов и привычек, фактов,

систематизирует, сопоставляет эти факты,

анализирует их, делает выводы и принимает

определённые решения, предпринимает конкретные

действия. Таким образом, в каждом человеке

заложены элементы статистического мышления,

представляющего собой способности к анализу и

синтезу информации об окружающем нас мире.

Но надо помнить, одну и ту же статистическую

информацию люди могут трактовать по-разному и то,

что если я хочу увидеть достоверную информацию,

лучше находить не один показатель, а два, а лучше

всего все четыре: среднее арифметическое, моду,

медиану и размах.

Презентация.

Литература

- Школьная Энциклопедия “Математика”. Под

редакцией Никольского. - Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват.

учреждений /Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И.

Нешков, И. Е. Феоктистов. – 7-е изд., испр. и доп. – М.

: Мнемозина. - Учебник “Математика-9.Арифметика. Алгебра.

Анализ данных”. Под редакцией Г. В. Дорофеева.

Авторы: Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А.

Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева. - Информатика и ИКТ. Базовый курс. Учебник для 9

класса. Н.Д. Угринович. - Классный журнал.

Источник

Статистика является одним из главных критериев научности знания. Но всегда ли статистическим данным можно доверять? И не мешает ли зацикленность на излишней доказательности двигать науку вперед? Сложные вопросы разобрал Анатолий Карпов — ведущий аналитик Mail.ru Group, автор онлайн-курсов по анализу данных, преподаватель курсов по анализу данных, статистике и машинному обучению в Институте биоинформатики и СПбГУ. Открытая лекция была организована Центром научной коммуникации Университета ИТМО и прошла накануне в онлайн-формате. Составили краткий конспект лекции.

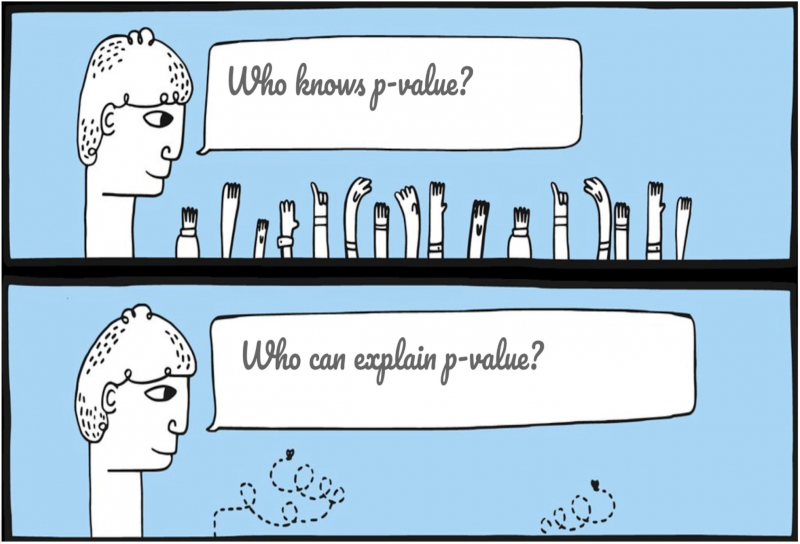

Нулевая гипотеза и P-value

Сейчас довольно тяжело представить ситуацию, когда современное научное знание может быть признано обществом, научным сообществом, институтами без доказанного статистического бэкграунда.

Но так было не всегда — строгое требование подтверждать гипотезы и теории эмпирическими данными стало считаться обязательным совсем недавно. Еще в середине прошлого века существовало множество влиятельных теорий в социологии, экономике, психологии, которые были теориями в чистом виде. Самый известный пример — теория Зигмунда Фрейда о психоанализе. Она оказала огромное влияние на культуру, общество и науку, при этом сама была создана при отсутствии каких-либо экспериментов, проверок, четких эмпирических данных.

Если же сегодня посмотреть на структуру типичной научной статьи, мы обязательно найдем в ней некое эмпирическое исследование с сопутствующей математической обработкой.

Допустим, ученые, например, биологи или врачи, хотят проверить какую-то гипотезу: у них есть десять пациентов, которых они хотят исследовать, и на основании этой небольшой выборки они планируют сделать какое-то научное высказывание обо всей генеральной совокупности. Вначале они должны выдвинуть нулевую гипотезу — это предположение, которое формулируется как отсутствие различий, отсутствие влияние фактора, отсутствие эффекта.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

Допустим, эти ученые изобрели новую вакцину, эффективность которой они хотят проверить. Нулевой гипотезой будет предположение, что новая вакцина будет работать с той же эффективностью, что и плацебо, то есть пустышка. Дальше эти ученые проводят тесты, наблюдают и сравнивают полученные данные со своей нулевой гипотезой. Они видят, что в выборке людей, на которых тестировалась вакцина, на 20% больше выздоровевших, чем в плацебо-группе. Учитывая, что испытуемых в выборке было очень мало, можно заявить, что это всего лишь совпадение, случайность или влияние скрытых, неизвестных факторов.

Но математики придумали такой трюк: несмотря на то, что выборка всего одна и она весьма мала, мы все равно можем предположить, как вела бы себя изучаемая реальность, если бы мы проводили не один эксперимент, сделали бы не одну выборку, а бесконечное их количество. Можно представить самую простую аналогию: на доске для игры в дартсе вокруг центра всегда очень много следов от попаданий, а чем дальше от центра — тем их меньше. Даже несмотря на то, что ни одна попытка попасть в цель не удалась, если мы усредним все эти попытки, то все равно окажемся где-то очень и очень близко к центру доски.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

То, что мы сделали один эксперимент или кинули дротик один раз, нам ничего не говорит. Но мы можем предположить, как бы выглядело распределение этих бросков нашего эксперимента в изучаемой реальности. И дальше происходит несложная математика, которая просто позволяет нам показать, насколько хорошо наблюдаемый результаты согласуются с нашей изначальной гипотезой.

В случае с вакциной исследователи при полученных ими эмпирических данных вполне могут отказаться от нулевой гипотезы и заявить, что их вакцина работает, потому что вероятность получить прирост выздоровления в 20% случайным образом очень и очень мала. Такой метод подтверждения или опровержения гипотезы называется P-value или P-значение — вероятность получить для данной вероятностной модели распределения значений случайной величины такое же или более экстремальное значение статистики (среднего арифметического, медианы и др.), по сравнению с ранее наблюдаемым, при условии, что нулевая гипотеза верна.

P-value. Источник: towardsdatascience.com

P-value. Источник: towardsdatascience.com

Статистика и проблемы современной науки

Подавляющее большинство современных научных публикаций и вообще представление о том, что такое научное знание, базируется на одном из основных критериев — статистической достоверности. Особенно справедливо это в случае каких-либо эмпирических исследований.

Статистика помогает нам отличать науку от ненауки, понимать, правильные это данные или неправильные, можно им верить или нельзя. Другое дело, что те же самые статистические методы, просто неверно истолкованные, используют и различные лженаучные исследователи — и это является огромной проблемой.

Всю современную статистику, по сути, заложили два человека — биологи и математики Карл Пирсон и Рональд Фишер. Они придумали практически всю методологию, которую мы сегодня используем: теорию корреляции, теорию распределения, алгоритмы принятия решений и множество других методов.

Вся статистика отвечает на один общий вопрос: если наша нулевая гипотеза верна, то какова вероятность получить такие же результаты или еще более выраженные, то есть насколько хорошо наблюдаемая эмпирическая реальность согласуется с нулевой гипотезой. Это основополагающее определение того, как статистика проверяет вопросы окружающего мира.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

Во всем современном академическом сообществе применяется золотой стандарт — магическое правило, что P-value должно быть меньше 0,05. Если наше P-value меньше 0,05, то мы считаем это основанием отклонить нулевую гипотезу и принять альтернативную.

P-value стал социальным элементом в науке — на его основании принимается множество важных решений: обнародовать ли результаты исследований для широкой общественности, публиковать ли их в научном журнале, выделять ли ресурсы на проведение дальнейших экспериментов и т.д.

Например, серьезные рецензируемые журналы отдают предпочтение тем работам, в которых были получены значимые результаты, то есть P-value меньше 0,05. И это породило массу проблем в современном научном знании, потому что система подстроилась под те правила игры, в которую ее заставили играть. Принуждение исследователей получать статистически важные результаты привело к тому, что те сами стали отказываться от своих работ, которые не прошли этот порог в 0,05, перестали сдавать их для публикации. Хотя, очевидно, что это равноценное знание — подтвердилась гипотеза или не подтвердилась. Отрицательные результаты не менее, а чаще и более важны, чем положительные.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

Вторая весьма серьезная проблема получила даже специальное название — p-hacking. Даже в самых рецензируемых журналах, таких как Nature, регулярно происходят большие скандалы из-за того, что ученые, чтобы их работы были опубликованы, допускали различные манипуляции с цифрами, чтобы получить пороговую P-value.

Самое смешное, что этот порог появился почти случайно. Цифра в 0,05 была взята из ранней работы Пирсона, в которой он писал примерно следующее: «P-value в целом нам не говорит, насколько знание является верным или неверным. Это некоторая математическая величина, доказывающая чисто математическое обоснование правильности гипотезы.Число 0,05 можно принять за условный порог, но в целом полностью опираться на него смысла нет». Как это часто бывает, люди запомнили только цифру, а остальной контекст забылся. И на многие годы P меньше 0,05 стал таким ключевым элементом статистики. Оно используется даже в софте, программах, работающих со статистикой: в них зашито, что если P больше 0,05, то все, работа не научна, результаты не доказаны.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

Решит ли проблему отказ от статистических методов

Но как понять, что статистику применили правильно и результатам можно верить? Мы неизбежно попадаем в ловушку: как только мы ввели правила игры, система начинает под них подстраиваться. Всегда найдутся люди, которые вместо того, чтобы честно отправлять только те результаты, где статистика была применена максимально правильно и показала необходимый P-value, пытаются эту систему обмануть. Подобные скандалы возникают на самых высоких уровнях современной науки.

Какого-то понятного решения у этой проблемы нет. С одной стороны, иногда слышатся предложения, вроде того, что давайте полностью отменим такую концепцию, при которой необходим какой-то порог, пусть ученые публикуют все как есть — такая идиллическая идея open science. Главное — идея, а статистика — это уже детали. Это левый край шкалы, который действительно возникает в качестве оппозиции к деспотичному правилу, которое довольно долго господствует в научных журналах.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

Но эту идею довольно тяжело реализовать. Понятное дело, что какой-то порог входа все же должен быть. Поэтому пытаются придумать новый подход: давайте оставим концепцию порога входа, но будем играть честно. Например, сейчас все больше и больше набирает популярность идея, что при публикации научной статьи необходимо прилагать все данные, все логи, по которым производились расчеты, вплоть до скриптов, на R, на Python, других языках программирования, которые позволяли бы любому другому человеку эти результаты воспроизвести. Понятно, что человек, который просто нарисовал себе нужные цифры, с трудом сможет пройти такой порог. Но проблема в том, что как только придумываются новые защиты, находятся и новые способы их обойти.

Поэтому ученые идут еще дальше — они предлагают помимо всего перечисленного еще и заранее писать, какие гипотезы предполагалось проверить. То есть перед тем, как опубликовать статью в каком-то журнале, исследователи говорят: мы сейчас проводим эксперимент в лаборатории, в котором мы хотим проверить разные гипотезы. Проблема в том, что это почти всегда лукавство: обычно у исследователей уже есть какие-то наработки, уже полученные минимальные результаты, но преподносятся они как чистые гипотезы. Опять же, это объясняется чисто социальными факторами.

Не новость, что финансирование науки осуществляется через систему грантов. Как это работает? Исследователь пишет заявку на грант, в которой расписываются все гипотезы и ожидаемые результаты. По итогу работы составляется отчет об успешности или неуспешности проверки гипотезы.

Так уж сложилось, что большинство всех отчетов носит чисто положительный характер: что изначально заявили, то и получилось. Ровно по тем же самым причинам, что и в случае с публикациями в журналах — негативные данные там принимаются неохотно. Получается, что вроде дали человеку или научному коллективу какую-то внушительную сумму, они год работали, а в результате не получили ничего, кроме опровержения всех своих гипотез.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

С точки зрения научного знания это абсолютно нормальная ситуация, так бывает в 99% случаев. Прорывное открытие — это следствие многих лет работы и тысячи неудачных попыток. Но как только мы сталкиваемся с каким-либо социальным институтом, сразу становится тяжело признаваться, что у нас ничего не вышло.

Это очень сложная проблема, из которой тяжело выбраться, но, тем не менее, мы хотя бы подошли к этапу, когда начали говорить об этой проблеме. Современная наука вообще испытывает в данный момент серьезные потрясения. Например, недавно разгоревшийся кризис воспроизводимости классических экспериментов 70 — 80-х годов в психологических и социальных науках. Эта одержимость науки недавнего прошлого публиковать только хорошие, положительные результаты и привела к такому кризису.

Сейчас акцент с обсчитывания всевозможных статистических данных смещается именно к репликации полученных результатов, повторению эксперимента другими специалистами в других условиях. Только так можно убедиться в том, что полученное знание действительно объективно. Это правило хорошего тона, которое в будущем, скорее всего, станет обязательным условием для научных публикаций. Потому что идея, что объективность можно измерить всего лишь одним P-value — это, конечно, иллюзия.

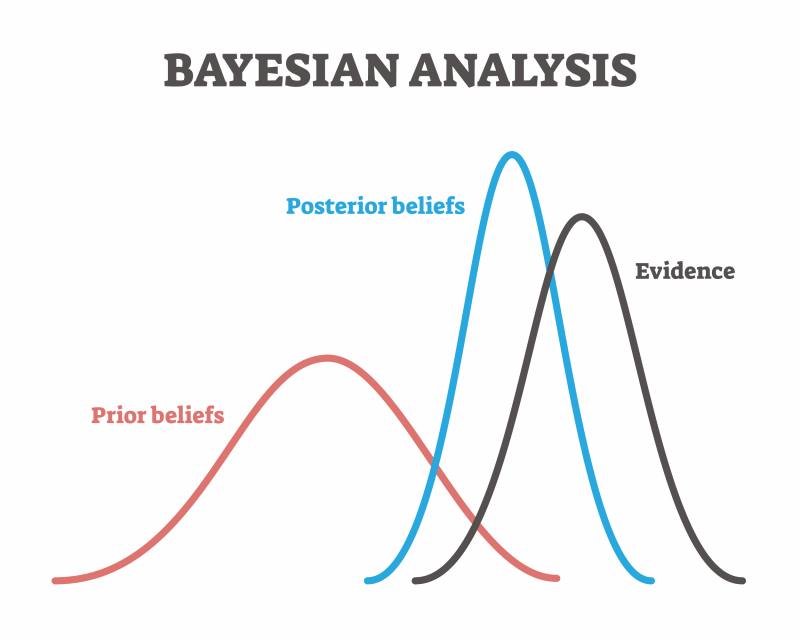

Это одна из самых больших проблем на сегодняшний день, с которой все борются. Сейчас даже появились журналы, которые вообще запрещают публиковать результаты с P-value, отказываясь от нее в пользу баесовской статистики, которая в последнее время набирает все большую популярность.

Байесовская статистика. Источник: shutterstock.com

Байесовская статистика. Источник: shutterstock.com

Баесовская статистика — это метод подсчета обоснованности гипотез и предположений на основе имеющихся доказательств в виде данных и эмпирических наблюдений. Проще говоря, достоверность гипотезы зависит от того, насколько сильно она объясняет существующие факты. Чем больше вариантов объяснения фактов, тем менее достоверна гипотеза.

Если P-value довольно абстрактный способ измерения научности знания, он не проверяет вероятность гипотез, то Байесовская статистика, по мнению некоторых, считает более правильно.

Наука и лженаука

Как сейчас проверяется объективность научного знания и степень доверия к нему? Первая, самая высокоуровневая концепция, подразумевает вопрос: вписывается ли знание в современную научную картину мира? Второй вопрос — корректно ли было проведено исследование? Третий — корректно ли обработаны данные? И четвертый — корректно ли обработаны данные третьими лицами, удалось ли воспроизвести результат. Последнему пункту сейчас придается особенное значение.

В РАН есть целый отдел, который занимается псевдонаучными исследованиями. Это огромная и очень важная проблема, ведь псевдонаука — это не просто что-то неправильное, но еще и потенциально вредное для людей и окружающего мира.

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com

Возникает вопрос, как разграничить научное и ненаучное знание? У Карла Поппера была целая концепция классификации научного знания, он считал, что научным может считаться только то знание, истинность которого может быть опровергнута. Это называется принципом фальсифицируемости — и он противоположен принципу верифицируемости: при верификации гипотезы исследователь ищет подтверждающие ее примеры, при фальсифицируемости — примеры, опровергающие ее.

Это и есть самый главный принцип научности, а вовсе не статистическое подтверждение. Например, теория психоанализа так сильно критиковалась именно потому, что в классическом понимании эту теорию очень тяжело опровергнуть.

Источник